ALTARE

ALTARE

LA COSTELLAZIONE

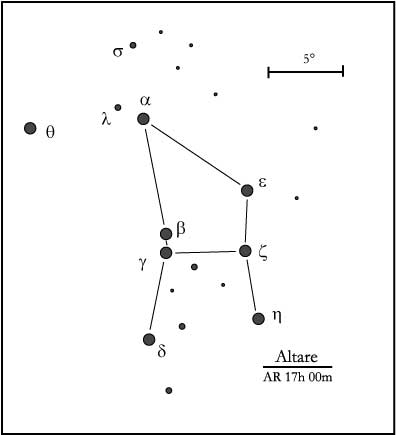

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

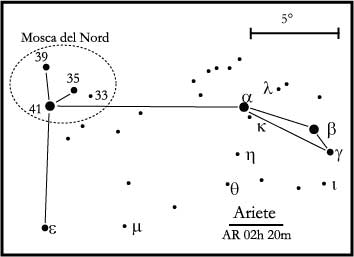

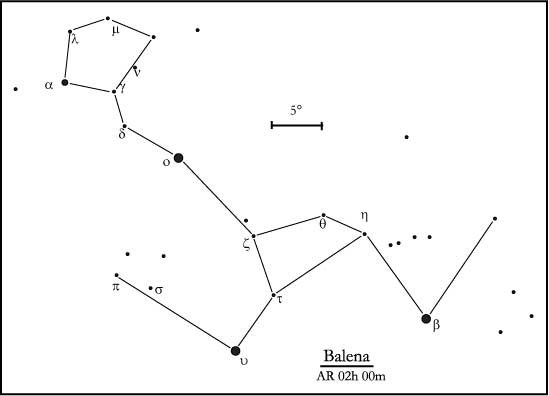

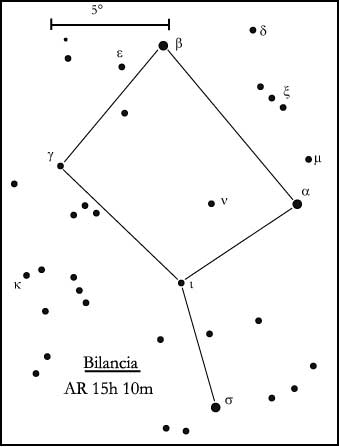

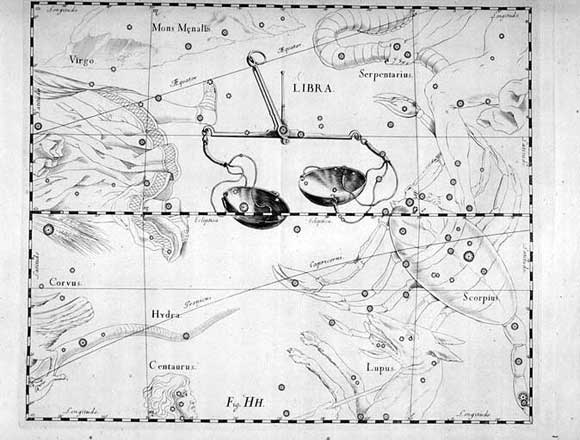

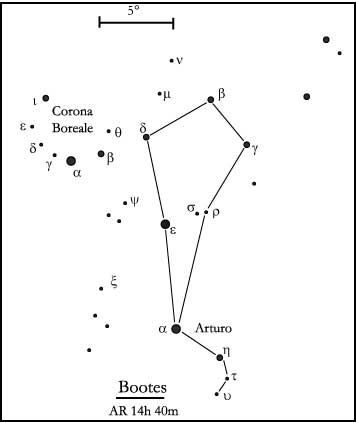

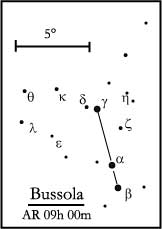

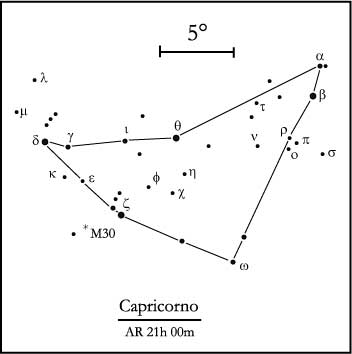

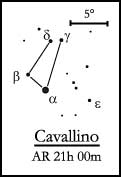

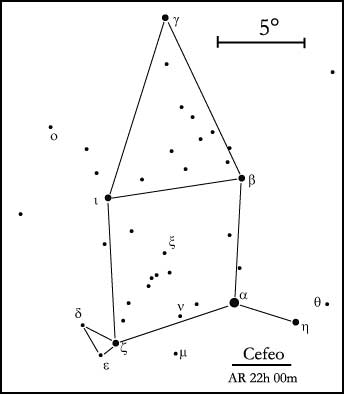

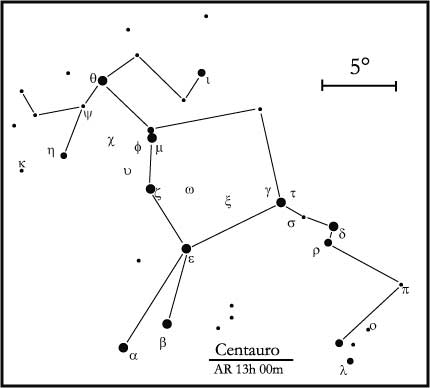

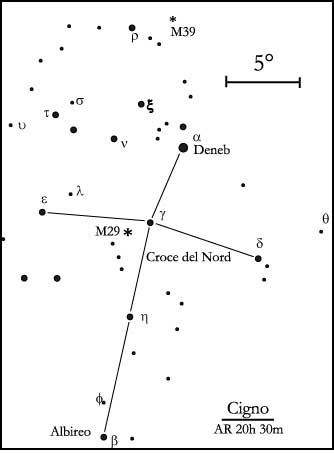

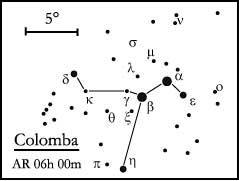

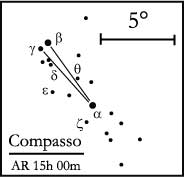

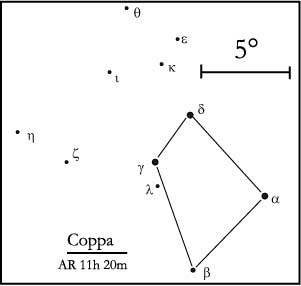

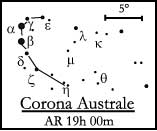

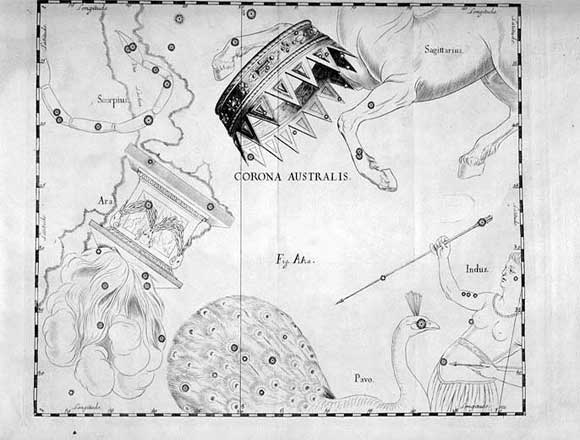

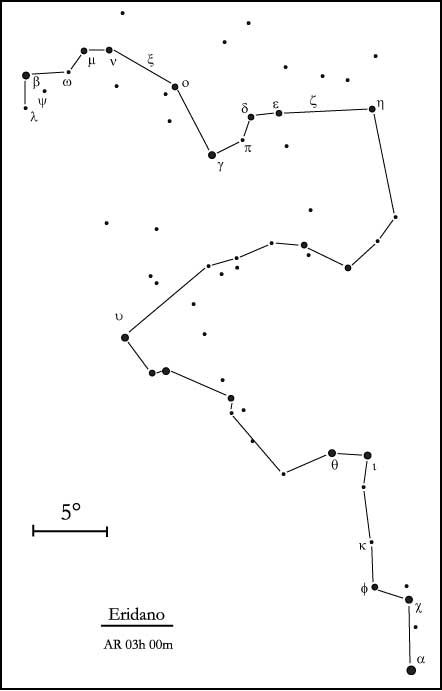

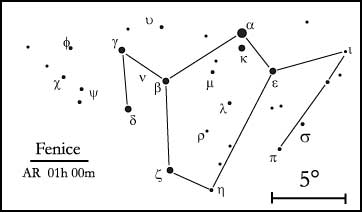

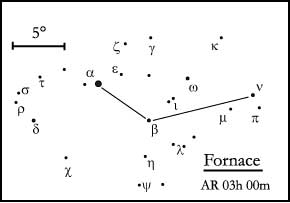

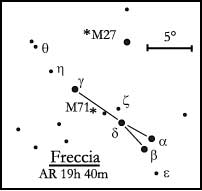

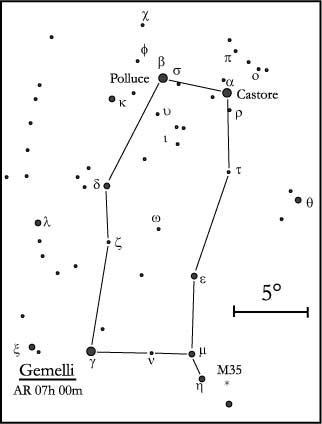

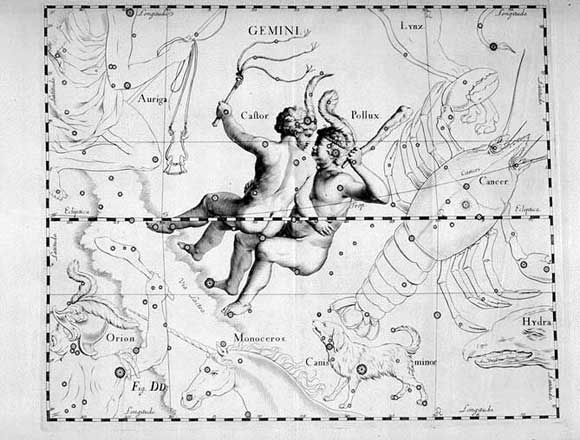

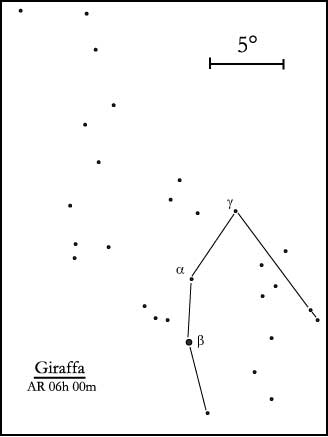

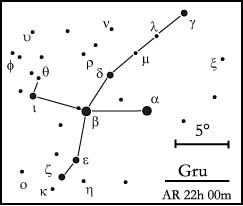

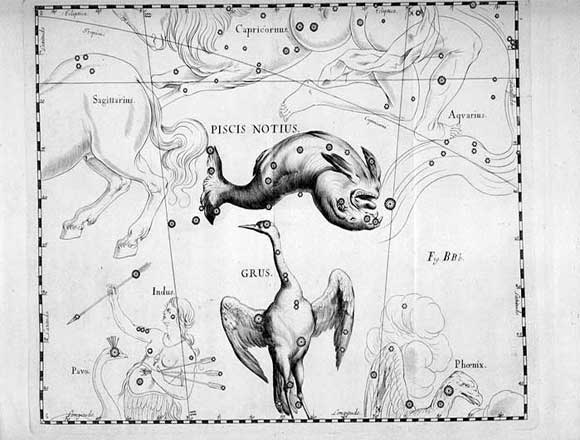

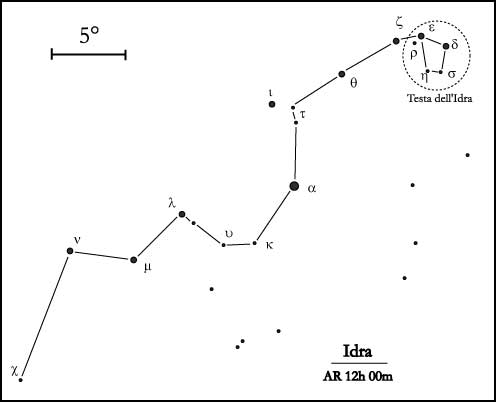

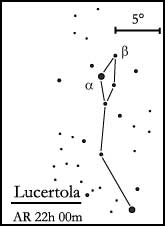

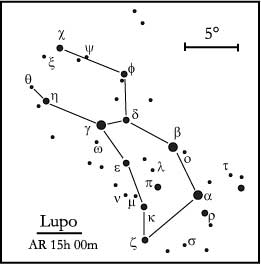

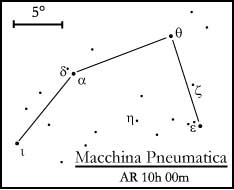

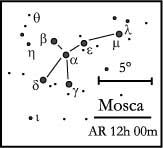

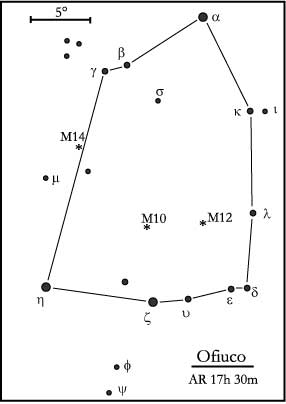

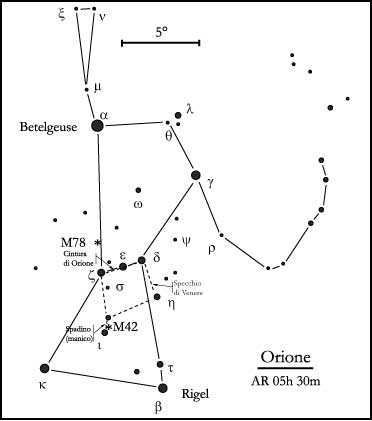

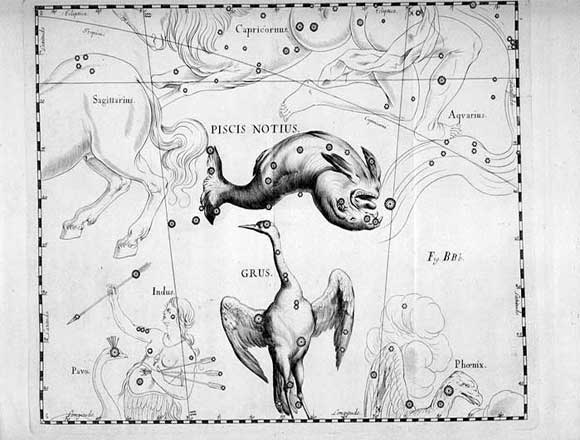

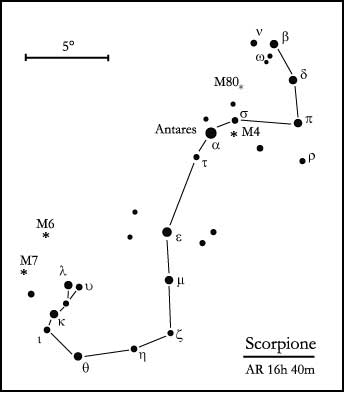

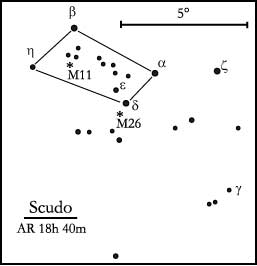

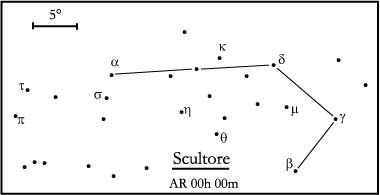

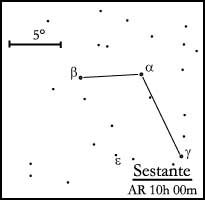

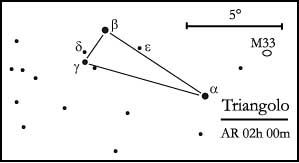

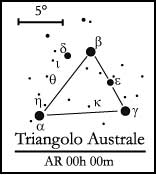

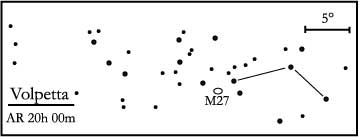

L’asterismo della costellazione dell’Altare

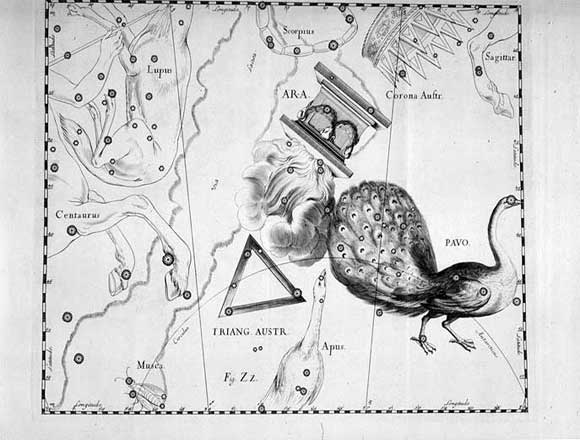

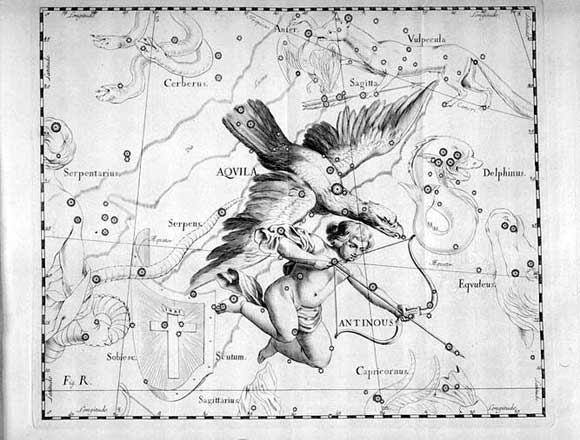

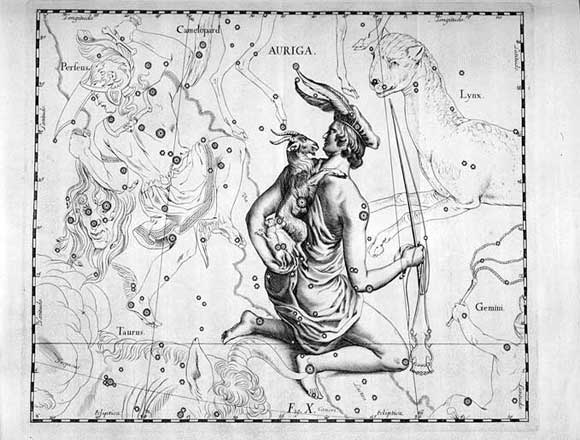

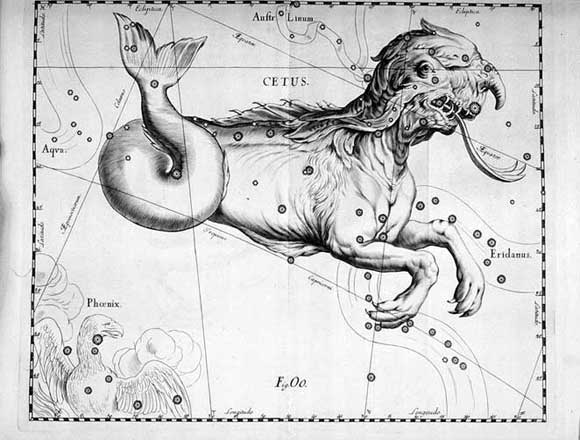

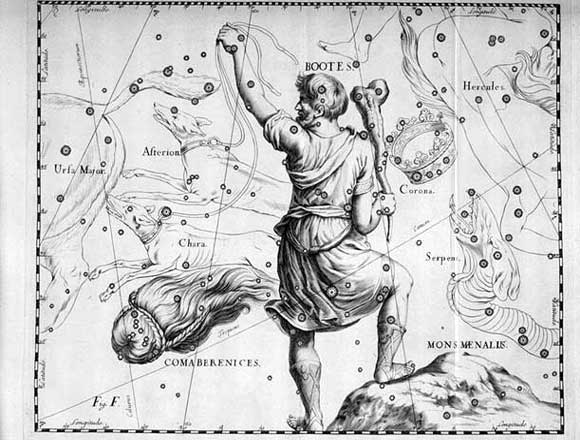

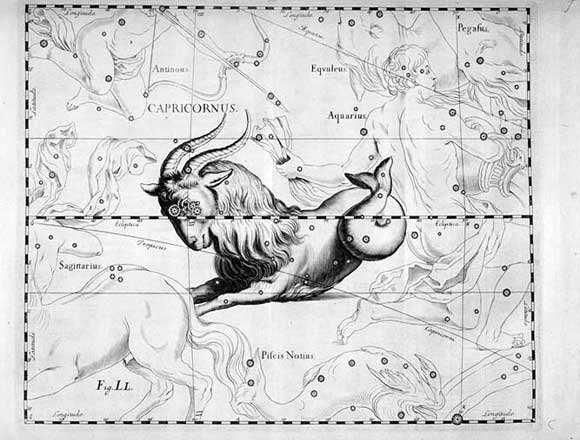

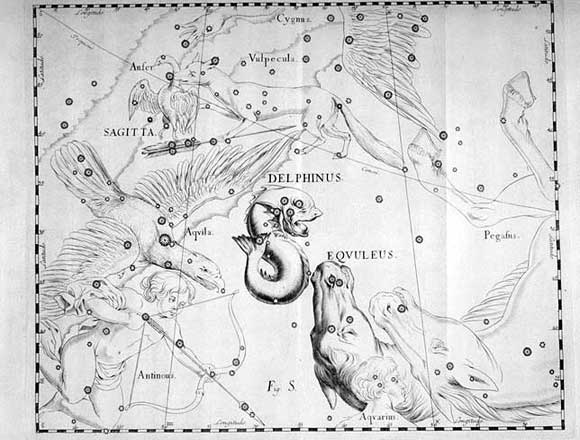

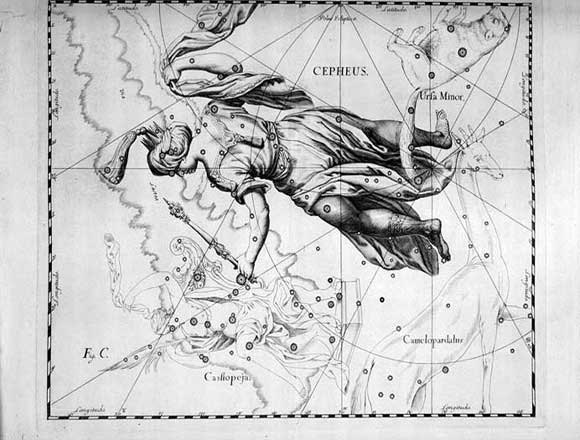

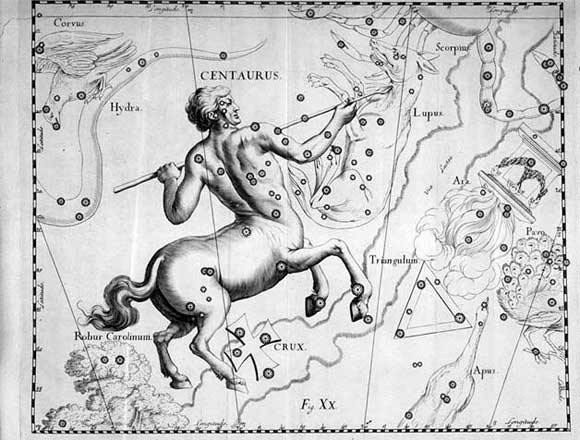

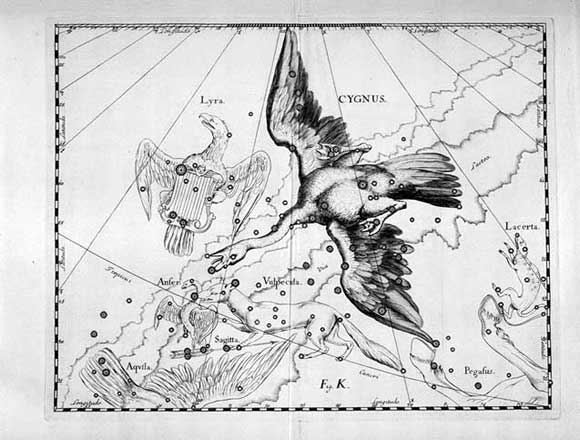

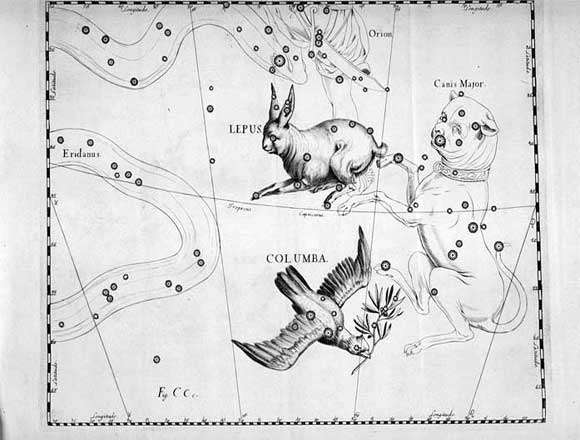

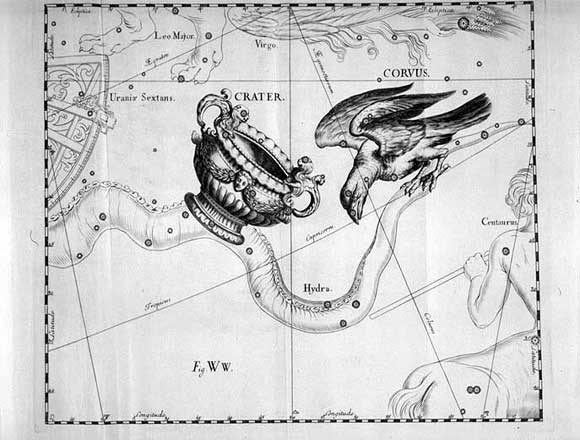

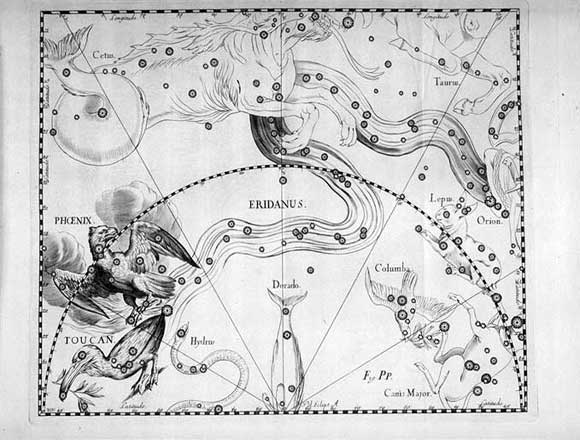

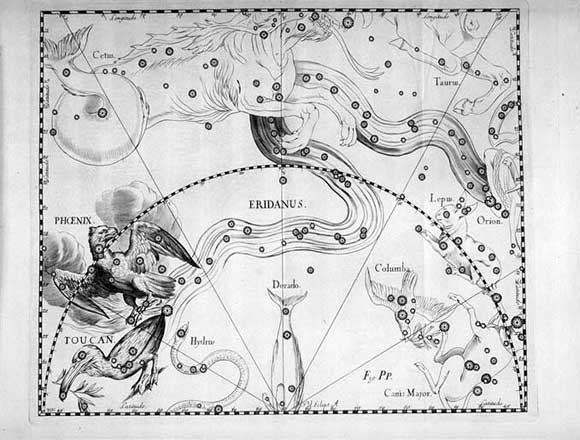

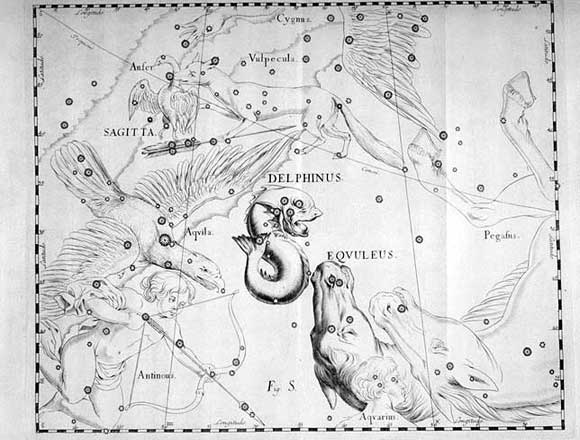

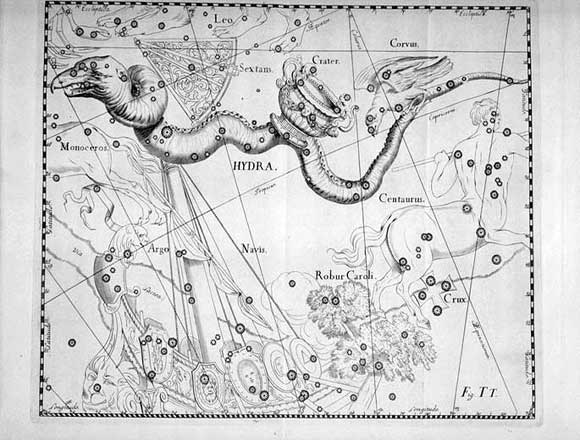

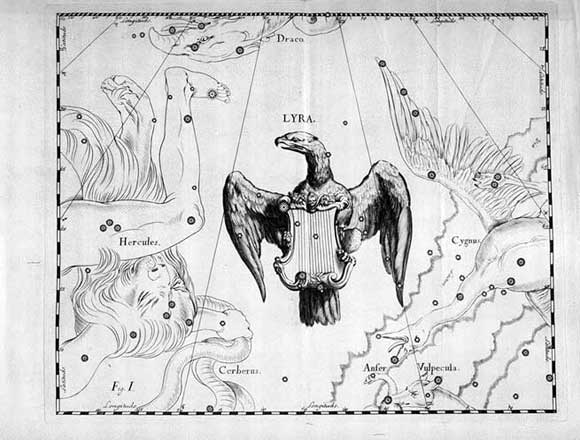

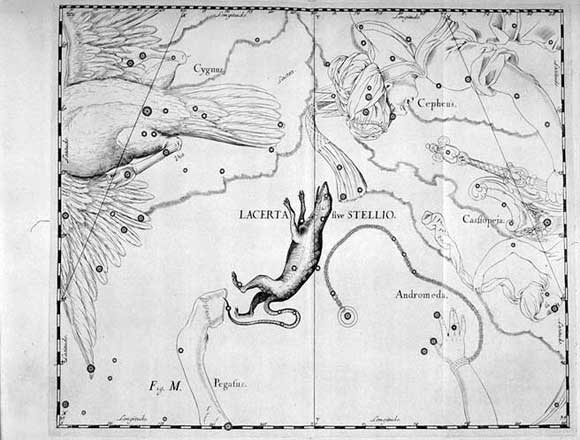

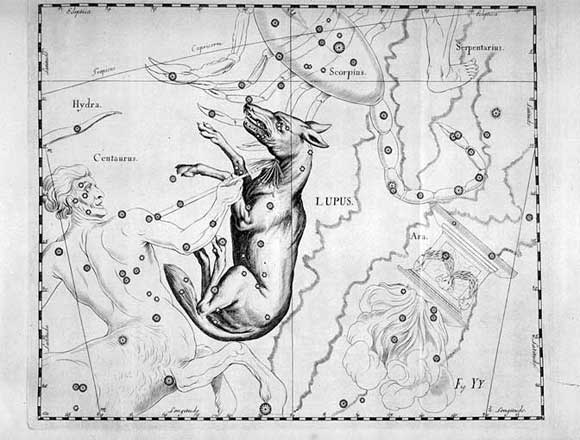

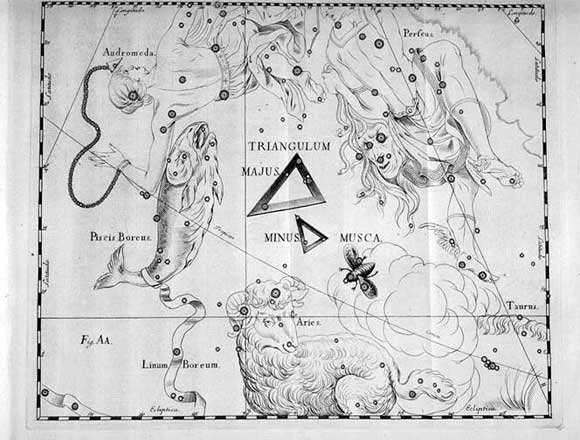

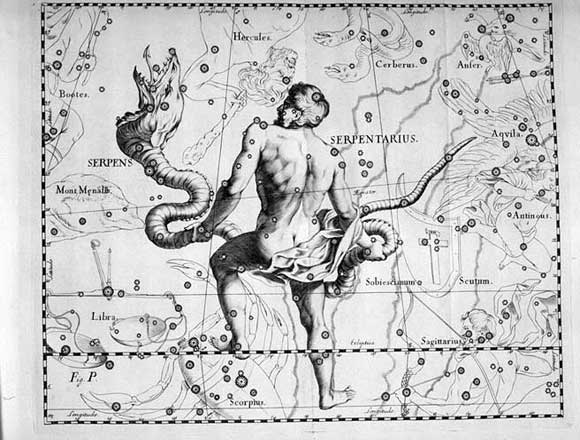

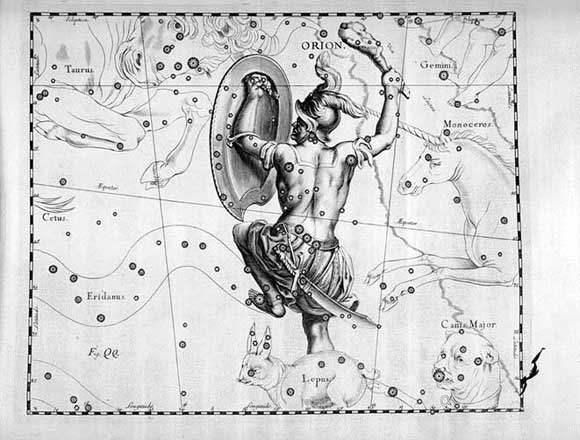

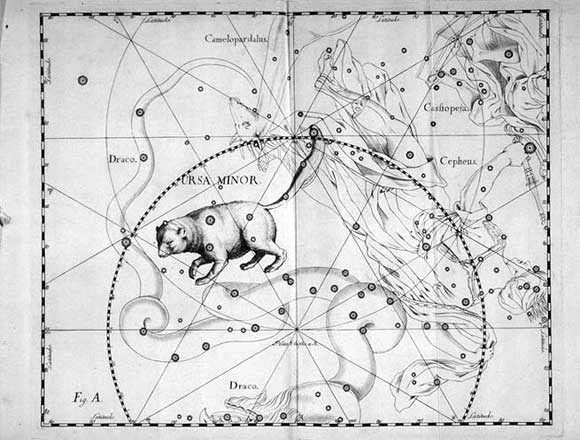

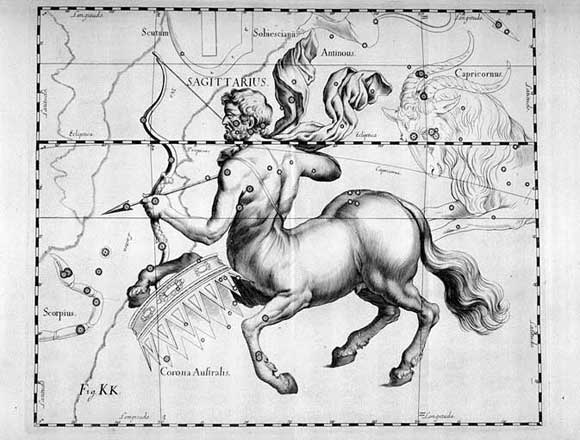

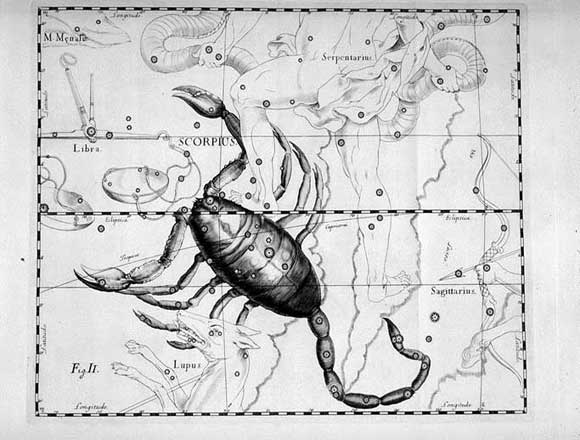

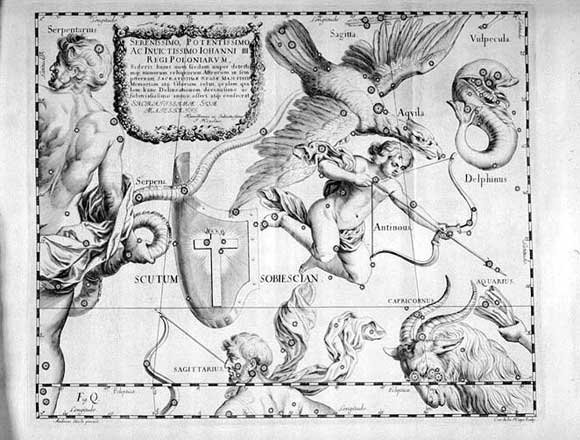

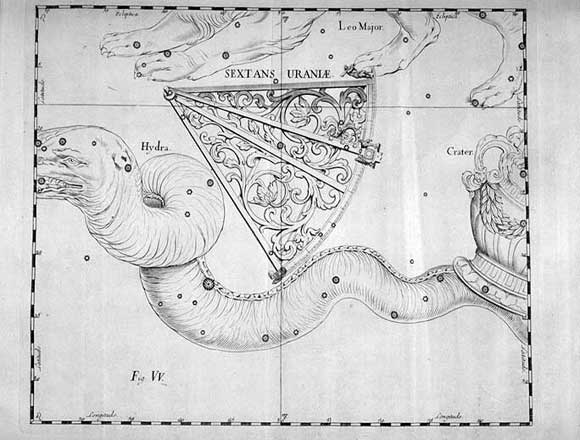

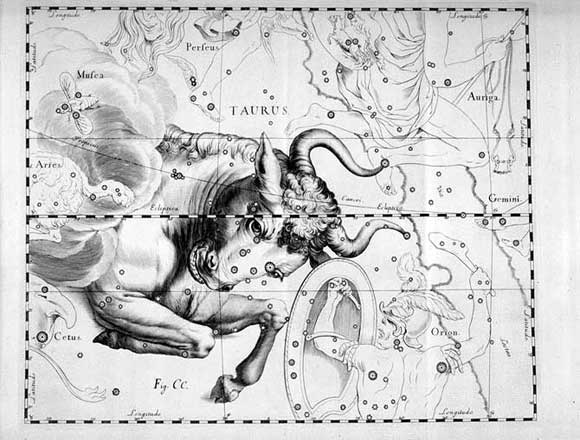

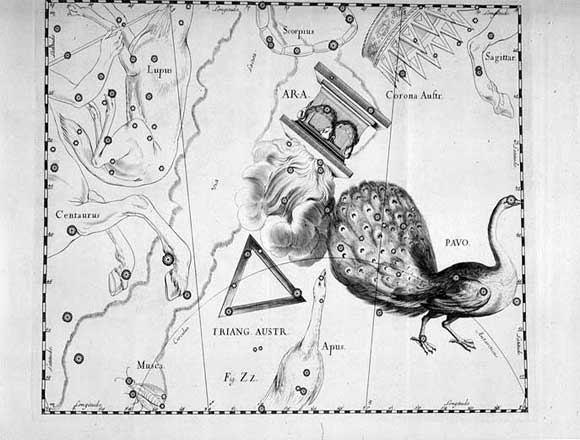

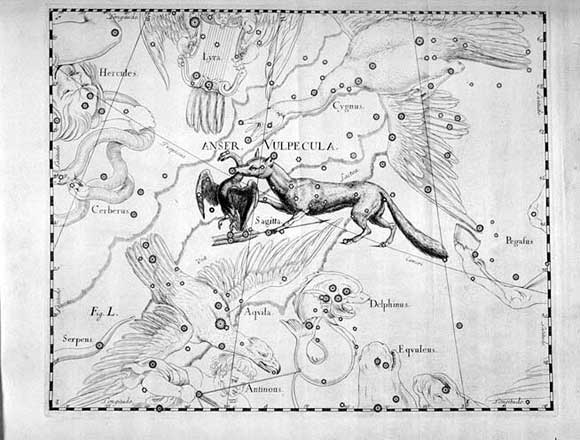

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 01

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

I N D I C E

1 – TERMINOLOGIA ASTRONOMICA

INTRODUZIONE ALLA TERMINOLOGIA ASTRONOMICA

Prima di procedere ad esaminare i diversi argomenti relativi all’astronomia, occorrerà rivedere brevemente alcuni termini, sia generici che specifici, la cui conoscenza può facilitare la comprensione degli argomenti che man mano verranno esposti.

Questi termini, o concetti, sono già stati studiati a scuola ma è opportuno comunque ripassarli rapidamente in rassegna, nel caso fossero stati dimenticati o trascurati.

Essi sono:

– Angoli

– Gradi

– Distanza angolare

– Asse di un piano, di una sfera, ecc.

– Piano dell’eclittica, dell’equatore, dell’orbita, ecc.

– Intersezione di due piani.

– Distanze astronomiche assolute: anno luce, unità astronomiche, parsec.

ANGOLI, GRADI E DISTANZE ANGOLARI

Un angolo è quello spazio fisico che separa due rette convergenti. Tale spazio si misura in gradi.

Ogni grado è composto da 60’ (primi) che a loro volta sono divisi in 60” (secondi) ciascuno (vedi fig. 1.1).

Fig. 1.1 – Angoli.

La volta celeste, con tutti gli astri (Sole, pianeti, stelle, ecc), la vediamo proiettata sulla superficie interna di una sfera fi ttizia, di raggio infinitamente grande, centrata sulla Terra e che racchiude tutto l’Universo.

Le separazioni sono talmente grandi che l’occhio umano non è in grado di valutare la distanza fi sica tra noi e ogni singolo oggetto in cielo.

Esistono dei mezzi e degli espedienti per sapere a quale distanza si trova un certo astro, ma ciò, oltre ad essere complicato e diffi cile, per ora non ci interessa.

Ciò che invece a noi serve è sapere quanto un oggetto dista da un altro angolarmente, con un angolo che ha il vertice centrato nei nostri occhi (vedi fi g. 1.2).

Fig. 1.2 – Distanze angolari.

Per valutare a spanne un certo angolo, possiamo usare i seguenti metodi (vedi fi g 1.3):

Fig 1.3 – Misure pratiche degli angoli: alcuni esempi.

La figura non ha bisogno di commenti. Occorre solo memorizzare il valore relativo alle diverse configurazioni.

ASSE, PIANO E SFERA

Fig.1.4 – Asse, piano e sfera.

Il nostro sistema di riferimento è la Terra. È dalla sua superficie che effettuiamo le nostre osservazioni ed occorre conoscere i riferimenti fissi che utilizzeremo per orientarci in cielo.

Prima però occorre rinverdire il concetto di piano, intersezione di due piani, asse di un piano ed asse di una sfera.

Un piano è una superficie bidimensionale di dimensione infinita.

Due piani si intersecano se non sono paralleli e l’intersezione si materializza geometricamente con una linea, ossia l’insieme dei punti in comune tra i due luoghi geometrici.

L’asse di un piano è rappresentato da una linea retta perpendicolare alla superficie del piano.

La sfera è una figura solida ottenuta dalla rotazione di un cerchio intorno ad una retta che passa per il centro ed interseca la circonferenza in due punti. Questa retta costituisce poi l’asse della sfera.

La Terra si può considerare in prima approssimazione simile ad una sfera. Essa è caratterizzata da un raggio, ossia la distanza dal centro alla sua superficie, e dal diametro pari a due volte il raggio, ossia la distanza massima diretta tra due punti estremi sulla sua superficie (passando per il centro della Terra).

PIANO DELL’EQUATORE, PIANO DELL’ECLITTICA, PIANO DELL’ORBITA

La Terra ruota intorno ad un asse passante per i poli nord e sud.

Il piano su cui si trova il cerchio massimo dell’equatore è denominato piano dell’equatore o piano equatoriale.

Il piano dell’eclittica è il piano su cui giace l’orbita di rivoluzione della Terra intorno al Sole.

Fig. 1.5 – Piano equatoriale, orbitale e dell’eclittica.

DISTANZE ASTRONOMICHE ASSOLUTE: ANNO LUCE, UNITÀ ASTRONOMICHE, PARSEC

Le distanze in astronomia non possono essere indicate utilizzando le normali unità di misura (metri o chilometri) perché i numeri che ne derivano sarebbero di difficile scrittura e lettura. Sono state perciò introdotte delle apposite misure che sono comunque riconducibili alle usuali misure metriche.

Le unità di misura usate in astronomia sono principalmente tre:

– Unità Astronomica (UA).

– Anno-luce (a.l.).

– Parsec.

L’unità astronomica (abbreviato in UA) corrisponde alla distanza media Terra-Sole ed equivale a circa 150.000.000 di km.

L’anno-luce (abbreviato in a.l.) è la distanza percorsa in un anno da un raggio di luce. Sapendo che la luce percorre circa 300.000 km al secondo, ne deriva che in un anno la distanza percorsa equivale a circa 10.000 miliardi di km, che per esteso si scrive: 10.000.000.000.000; un numero enorme che corrisponde solo ad un anno-luce. Tale unità di misura è utilizzata per misure al di fuori del sistema solare, ove le distanze sono da circa 4 anni luce per la stella più vicina, a circa 15 miliardi di anni-luce per l’orizzonte dell’universo conosciuto.

Il Parsec è un’altra unità di misura astronomica usata dagli astronomi per le distanze interstellari o intergalattiche; esso equivale a 3,26 anni-luce ma, per il momento, non ci interessa approfondire il procedimento geometrico con cui si perviene alla determinazione di tale valore. Sono usati anche i multipli del parsec: Kiloparsec e Megaparsec, equivalenti rispettivamente a 1.000 parsec e a 1.000.000 di parsec.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 02

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

INDICE

2 – LA SFERA CELESTE

LA SFERA CELESTE

La Via Lattea, la nostra galassia, dovrebbe essere simile a questa. Noi ci troviamo in un ramo esterno.

Immagine della Via Lattea vista dalla Terra.

La nostra galassia ha un diametro di circa 100.000 anni-luce ed uno spessore, nel rigonfiamento centrale, di circa 20.000 anni-luce; ruota su se stessa e compie un giro in 250 milioni di anni e contiene circa 200 miliardi di stelle.

Le stelle che vediamo in cielo appartengono tutte alla Via Lattea e, ad occhio nudo, ne vediamo circa 6.000 (circa 3.000 per emisfero). Le altre sono troppo deboli per essere viste senza l’impiego di strumenti ottici come cannocchiali e telescopi

La distanza che ci separa dalle stelle è enorme. L’occhio umano e gli stessi telescopi non sono in grado di mostrarci la profondità del cosmo: tutto ci appare appiattito contro la superfi cie interna di una enorme sfera, centrata sulla Terra, che sembra contenere tutto il creato.

Tale sfera celeste, che è fittizia e non esiste in realtà, è un prodotto della nostra percezione così come, parimenti, è stata soltanto l’immaginazione degli uomini ad intravedere fi gure mitologiche, di animali o cose nelle costellazioni, che sono invece raggruppamenti di stelle apparentemente legate tra loro.

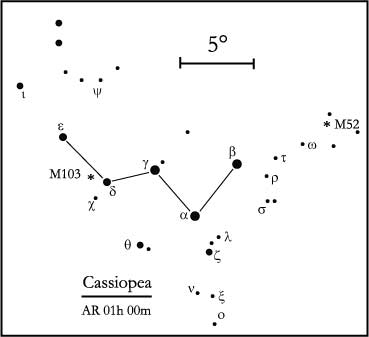

Infatti, la vicinanza relativa delle stelle di una costellazione è solo prospettica. Ad esempio, le stelle di Cassiopea spaziano da 50 anni-luce a oltre 300 anni-luce, con una differenza di distanza tra loro che non ha nulla a che vedere con la distanza angolare che presentano alla nostra vista (vedi fi g. 2.1).

Fig. 2.1 – Visione prospettica delle stelle della costellazione di Cassiopea.

Date le distanze in gioco (tra la Terra, il sistema solare e le stelle), le dimensioni della Terra e del sistema solare sono da considerarsi trascurabili. I raggi di luce che provengono dalle stelle non sono soggetti a parallasse, ossia in qualunque posto dell’orbita si trovi la Terra, i raggi di luce di una stella arriveranno sempre paralleli, ciò perché lo spostamento massimo sull’orbita di rivoluzione intorno al Sole è di circa 300 milioni di km che, pur se sono tanti per la sensibilità comune, sono un’inezia confrontati alle distanze stellari (vedi fi g 2.2).

Fig 2.2 – I raggi provenienti dalle stelle sono sempre paralleli tra loro, ovunque ci troviamo sulla Terra ed ovunque la Terra si trovi sul suo percorso annuale intorno al Sole.

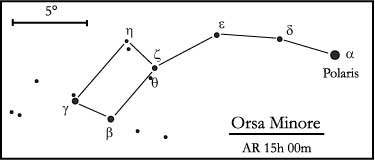

LA STELLA POLARE

Fig. 2.3 – La sfera celeste.

La Terra gira su se stessa intorno ad un asse che passa per i poli. Il prolungamento dell’asse di rotazione, che fuoriesce dal polo nord, incontra la sfera celeste approssimativamente nel punto in cui ora si trova la Stella Polare, una stella appartenente alla Costellazione dell’Orsa Minore, che pertanto rappresenta il polo nord celeste.

Come già detto, la luce delle stelle ci arriva sempre con raggi paralleli perciò, in qualunque posto ci trovassimo sulla Terra (al di sopra dell’equatore) e in qualunque periodo dell’anno, noi vedremmo la Stella Polare sempre nella stessa posizione.

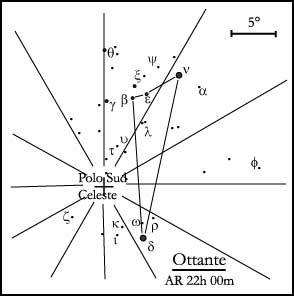

Gli osservatori dell’emisfero sud non sono così fortunati poiché, sul prolungamento dell’asse di rotazione che fuoriesce dal polo sud, non vi è nessuna stella polare; per loro, l’identificazione del polo sud celeste non è così agevole come lo è, per noi, l’individuazione del polo nord celeste.

ORIENTARSI IN CIELO

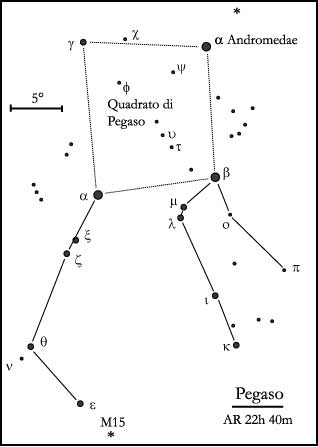

Per potersi orientare tra le stelle occorre, prima di tutto, trovare la posizione del polo nord celeste, ossia la posizione della Stella Polare. Per fare ciò utilizziamo tre diverse costellazioni che, sicuramente, in qualunque periodo dell’anno, troveremo facilmente molto vicino alla nostra verticale (zenit).

Trovata e quindi riconosciuta una (o più) di queste, troveremo facilmente anche la Stella Polare. Trattasi della Costellazione dell’Orsa Maggiore, di Cassiopea e del Triangolo Estivo (vedi fig. 2.4).

Fig 2.4 – La ricerca della stella Polare tramite l’Orsa Maggiore, Cassiopea o il Triangolo Estivo.

LA STELLA POLARE TRAMITE L’ORSA MAGGIORE

Prolungando la congiungente delle due stelle posteriori del carro, per una distanza pari a circa cinque volte quella tra le due stelle, si arriva nei pressi della stella Polare, l’unica abbastanza brillante in una zona povera di stelle.

LA STELLA POLARE TRAMITE CASSIOPEA

Partendo dalla stella centrale (come in figura) ed allontanandosi per circa due volte l’ampiezza della “M” di Cassiopea secondo la perpendicolare alla larghezza della costellazione, si giunge in una zona in cui spicca la stella Polare, una stella non particolarmente brillante ma, come già detto, posta in una zona povera di stelle.

LA STELLA POLARE TRAMITE IL TRIANGOLO ESTIVO

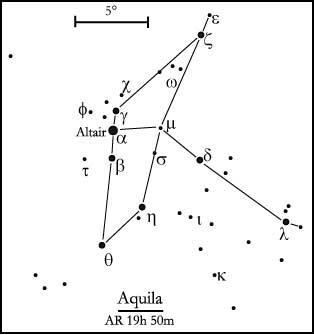

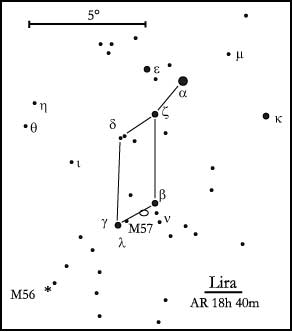

Il triangolo estivo è un raggruppamento di tre stelle luminose che si stagliano in cielo durante l’estate.

Esse sono Deneb nella Costellazione del Cigno, Vega nella Costellazione della Lira ed Altair nella Costellazione dell’Aquila.

Esse formano un ampio triangolo isoscele la cui base è costituita dal congiungimento di Deneb con Vega.

Ribaltando questo triangolo sulla base, il vertice del triangolo ruotato segnala la posizione della Stella Polare.

In qualunque periodo dell’anno, alternativamente, uno di questi sistemi sarà sicuramente vicino al nostro zenit.

Osservando la Stella Polare ad occhio nudo o con un telescopio, l’asse ottico Stella Polare-osservatore sarà sempre parallelo all’asse di rotazione terrestre ed anche parallelo all’asse ottico Stella Polare-osservatore di qualunque altro osservatore sulla Terra, ovunque egli si trovi (emisfero nord) (vedi fig. 2.5).

Fig. 2.5 – Ovunque ci si trovi sulla Terra (emisfero nord) occorre tenere il tubo del telescopio sempre

parallelo all’asse terrestre.

L’angolo che forma il tubo del telescopio con il piano orizzontale locale rappresenta la latitudine del luogo di osservazione.

EQUATORE CELESTE

Prolungando sulla sfera celeste il piano dell’equatore terrestre, esso disegnerà una linea immaginaria tra le stelle, che rappresenta l’equatore celeste.

Come la stella polare, l’equatore celeste mantiene sempre la stessa posizione in cielo rispetto ad un osservatore sulla Terra.

Ma, come identificare praticamente nel nostro cielo l’equatore celeste?

Un metodo semplice e pratico consiste nell’usare una normale squadretta, con un cateto posto sulla visuale occhio-stella polare, si usa questo cateto come asse di rotazione della squadretta così che il vertice dell’altro cateto indicherà la posizione dell’equatore celeste, che si estenderà dal punto cardinale EST (preciso) del nostro orizzonte fino all’OVEST (preciso), passando alto in tutto il nostro cielo (vedi fig. 2.6).

Fig. 2.6 – L’equatore celeste.

ORIENTARSI DI GIORNO CON L’OROLOGIO ED IL SOLE

Di giorno è possibile orientarsi con un semplice orologio, ponendo la lancetta delle ore verso il Sole e dividendo a metà lo spazio tra l’ora attuale e le 12.

Il nord si troverà dalla parte opposta al prolungamento di questa mezzeria.

Ma attenzione! Stiamo parlando del Sole e quindi bisogna usare l’ora solare e non l’ora legale.

Ad esempio, se fossimo in estate e l’orologio segnasse le ore 14:00, dovremmo agire come se le lancette delle ore indicassero le ore 13:00. La figura spiega meglio il procedimento (vedi fig. 2.7).

Fig. 2.7 – Orientarsi con l’orologio.

La posizione del nord si trova facilmente anche con un semplice calcolo, puntando verso il Sole la lancetta dell’ora attuale e dividendo per due l’ora attuale, il nord sarà indicato dal prolungamento della linea che, dal centro dell’orologio passa per l’ora risultante dalla divisione suddetta. Le ore pomeridiane devono essere considerate come 13, 14, 15, ecc. (vedi fig 2.8).

Fig 2.8 – Orientarsi con l’orologio.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 03

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

INDICE

3 – L’ECLITTICA

L’ECLITTICA

L’Eclittica è una linea curva nel cielo e rappresenta il percorso del Sole fra le stelle, come appare visto dalla Terra ma, reciprocamente, è anche il percorso della Terra fra le stelle, come apparirebbe vista dal Sole.

Il piano dell’eclittica è il piano su cui giace l’orbita della Terra intorno al Sole (vedi fi g. 3.1).

Fig 3.1 – L’eclittica.

Sul piano dell’eclittica ci sono unicamente il Sole (al centro) e la Terra.

Gli altri pianeti del sistema solare percorrono ugualmente delle orbite intorno al Sole ma giacciono su piani inclinati diversamente, sia rispetto all’eclittica che tra loro. Nessuna di queste orbite si discosta dall’eclittica più di 7° (Plutone costituisce un’eccezione: 17°, e attualmente è stato declassato a pianeta nano) (Vedi prospetto).

Corpo Celeste Angolo

Mercurio 7°

Venere 3,4°

Luna 5°

Marte 1,9°

Giove 1,3°

Saturno 2,5°

Urano 0,8°

Nettuno 1,8°

Plutone 17,1

In una fascia larga 7° sopra e 7° sotto la linea dell’eclittica, noi troviamo le orbite di tutti i pianeti, Luna compresa, il cui piano orbitale è inclinato solo di 5° rispetto all’eclittica.

Questa fascia, ampliata a 20° (10° sopra e 10° sotto) e centrata sull’eclittica, costituisce la Fascia dello Zodiaco, in cui troviamo tutte le costellazioni, dette appunto costellazioni dello Zodiaco, interessate dal passaggio del Sole, della Luna e dei pianeti.

Da qui l’importanza dell’eclittica (vedi fig 3.2).

Fig 3.2 – Percorso del Sole tra le Costellazioni dello Zodiaco.

Il piano dell’equatore celeste e quello dell’eclittica non sono né paralleli né giacciono sullo stesso piano ma si intersecano con un angolo di circa 23,5°, di conseguenza anche gli assi di questi piani formano un angolo dello stesso valore (vedi fig. 3.3).

Fig 3.3 – L’eclittica, gli equinozi, i solstizi ed il polo nord dell’eclittica (considerando il percorso del Sole in cielo, visto dalla Terra).

I punti principali dell’intersezione dell’eclittica e dell’equatore celeste si possono desumere anche su una carta stellare lineare (vedi fig. 3.4)

Fig 3.4 – L’equatore celeste e l’eclittica.

La linea retta centrale rappresenta la linea dell’equatore celeste che ha una posizione fissa in cielo, rispetto all’osservatore.

Sulla stessa carta è tracciata una seconda linea, di forma sinusoidale, che rappresenta l’eclittica: essa è il percorso del Sole tra le stelle durante un intero anno.

Dalla stessa carta possiamo dedurre anche i quattro punti visti prima: Equinozio di primavera (21 marzo = punto gamma) ed Equinozio d’autunno (23 settembre = punto omega), che sono i punti d’intersezione tra l’eclittica e l’equatore celeste, Solstizio d’estate (21 giugno) e Solstizio d’inverno

(22 dicembre) che sono rispettivamente il punto più alto e quello più basso dell’eclittica.

POSIZIONE DELL’ECLITTICA IN CIELO

La stella polare e l’equatore celeste, sono sempre dei riferimenti fissi nel cielo di qualunque osservatore (fermo sulla Terra).

La linea dell’eclittica passa (tutta) ogni giorno nel nostro cielo e il Sole si trova (in un punto qualunque) proprio su questa linea dove, per muoversi di un solo grado, impiega un intero giorno (la Terra si sposta sull’orbita di 1° ogni giorno).

L’eclittica è una linea che non coincide con la linea dell’equatore celeste perché i due piani sono sfasati di 23,5°. Essa, però, non si trova sempre nella stessa posizione in cielo.

A seconda delle stagioni, o diversamente tra il giorno e la notte, essa si trova bassa (rispetto all’equatore celeste) o alta (sempre rispetto all’equatore celeste).

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza al riguardo.

A mezzogiorno, quando vediamo il Sole basso sul nostro orizzonte, esso si trova sulla parte “bassa” dell’eclittica (freddo = inverno) e di conseguenza, durante la notte, l’eclittica ci apparirà alta in cielo.

La Terra, giorno dopo giorno, percorre la sua orbita mantenendo sempre costante l’inclinazione del suo asse, ma variando la sua posizione rispetto al Sole, che ci apparirà ogni giorno leggermente più alto nel cielo (cioè sembrerà “salire”) apportando anche un costante e leggero incremento alla durata del dì a discapito della durata della notte.

Quando il Sole, visto dalla Terra, si trova nel Punto Gamma, o Nodo Ascendente, dove Equatore celeste ed Eclittica s’incontrano, il giorno e la notte avranno uguale lunghezza e per tutto il giorno (e la notte) l’eclittica coinciderà con l’equatore celeste.

Continuando il suo movimento di rivoluzione, la Terra si sposterà sulla sua orbita e il Sole apparirà sempre più alto in cielo (caldo = estate) ma, durante la notte, sarà allora l’eclittica a sembrarci più bassa rispetto all’equatore celeste.

Dopo aver raggiunto il culmine nel solstizio d’estate, il Sole discenderà fino a trovarsi al Nodo Discendente nel giorno dell’equinozio d’autunno, quando il giorno e la notte avranno la stessa durata e per tutto il giorno l’eclittica e l’equatore celeste coincideranno.

L’anno solare si concluderà quando il Sole ritornerà (su un’eclittica sempre più bassa di giorno) nuovamente al Punto Gamma.

In conclusione, possiamo affermare che:

– d’estate l’eclittica (Sole) appare alta di giorno e bassa di notte;

– d’inverno l’eclittica (Sole) appare bassa di giorno e alta di notte.

Ricordiamo che nei dintorni dell’eclittica transitano tutti i pianeti, la Luna e le costellazioni dello zodiaco, pertanto saranno visibili sull’eclittica alta in cielo durante l’inverno, mentre gli stessi oggetti o costellazioni saranno visibili con una certa difficoltà durante l’estate, a causa dell’eclittica bassa

sull’orizzonte e, perciò, più soggetti alle interferenze visive dovute all’inquinamento luminoso, atmosferico, ecc. (vedi fig 3.5).

Fig 3.5 – Posizione dell’eclittica rispetto all’equatore celeste vista da un osservatore fisso

sulla Terra al variare delle stagioni e di giorno e di notte.