ALTARE

ALTARE

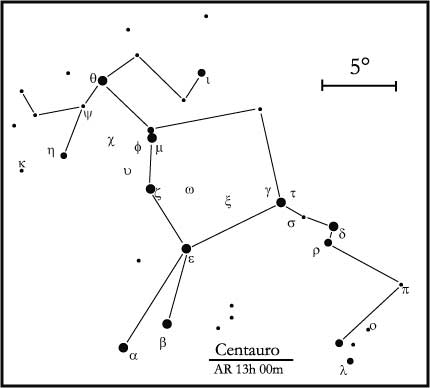

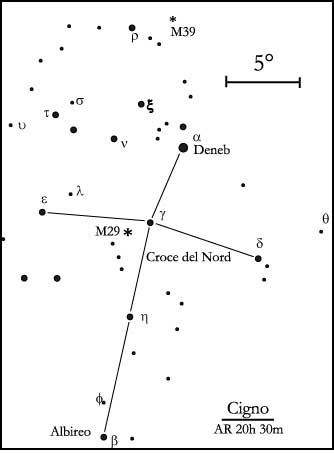

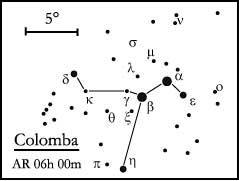

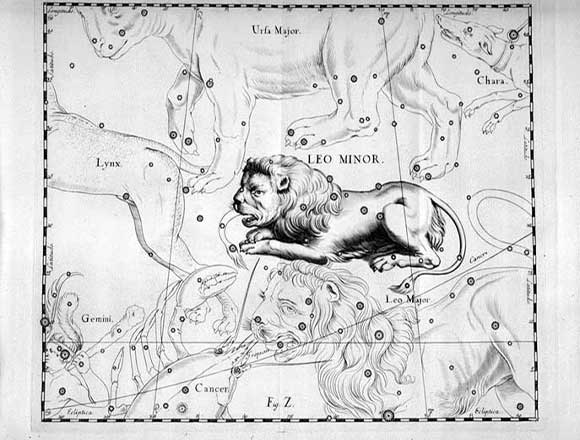

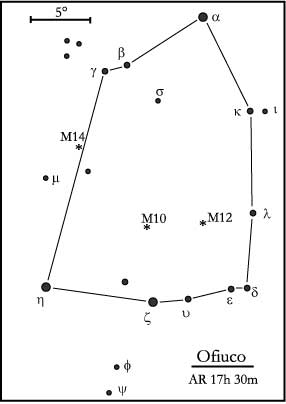

LA COSTELLAZIONE

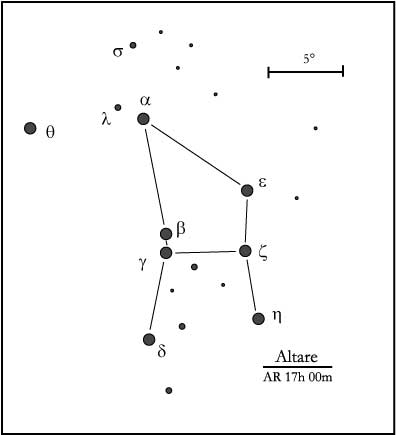

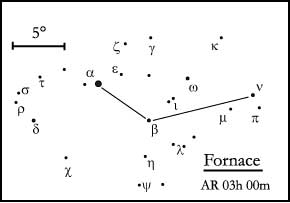

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

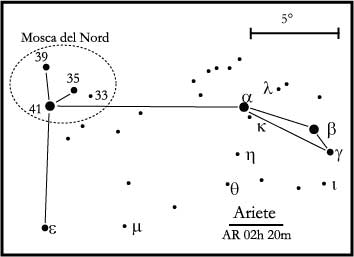

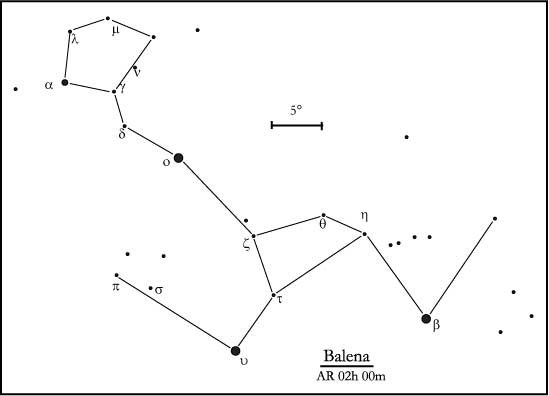

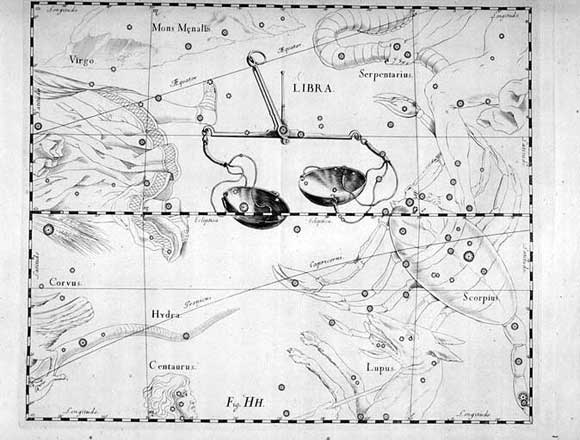

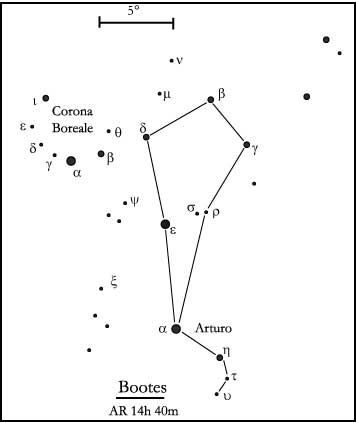

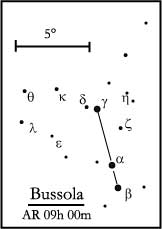

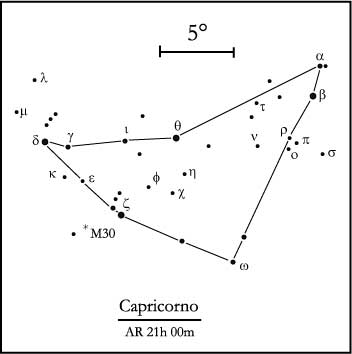

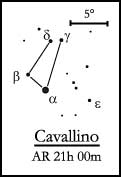

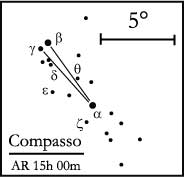

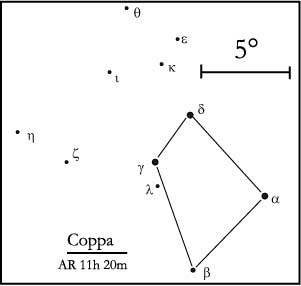

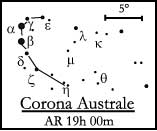

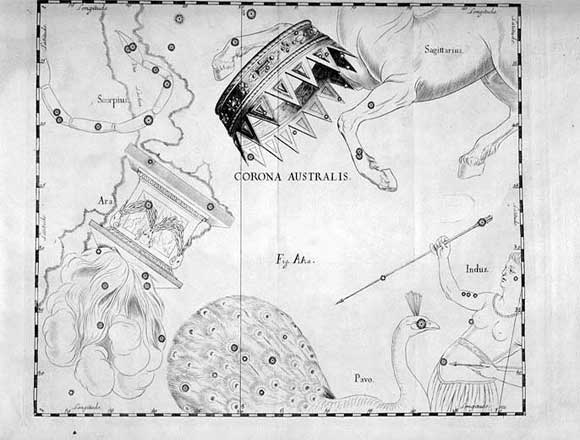

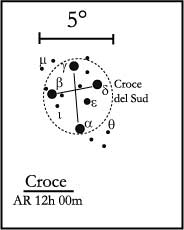

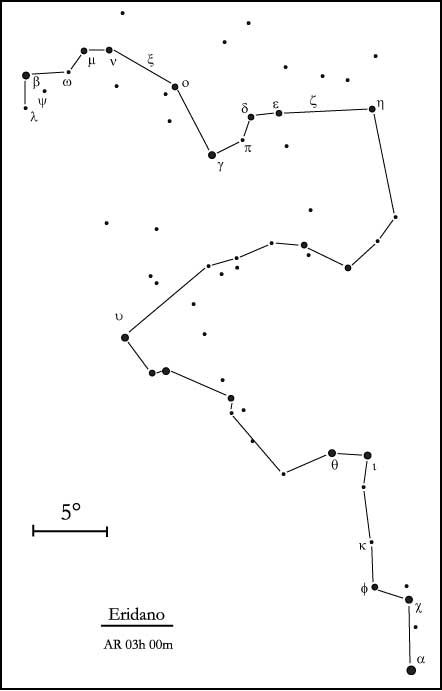

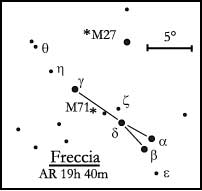

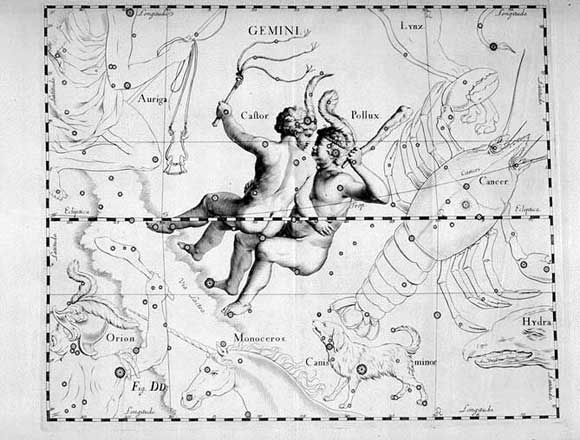

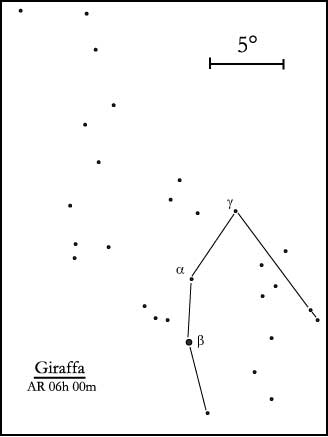

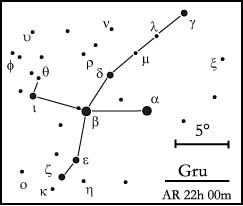

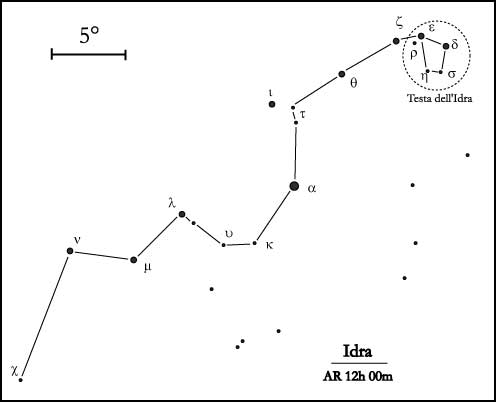

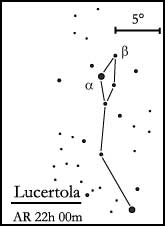

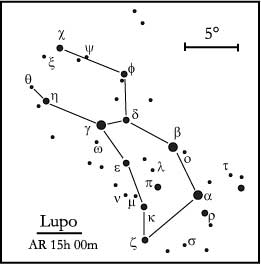

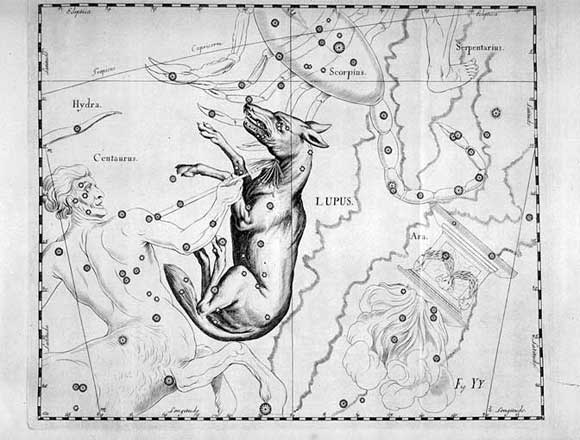

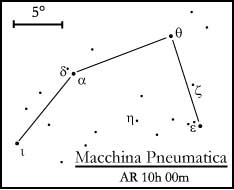

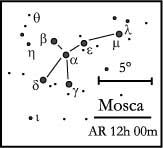

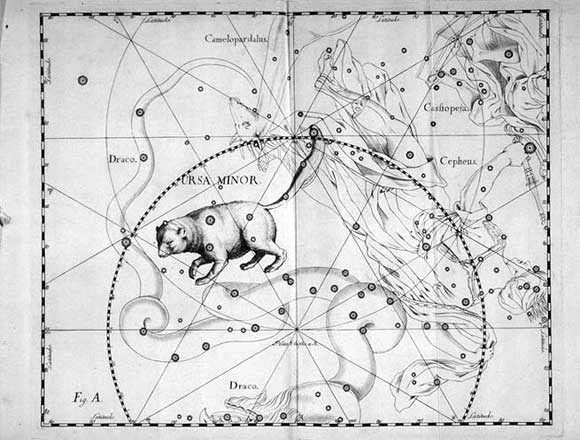

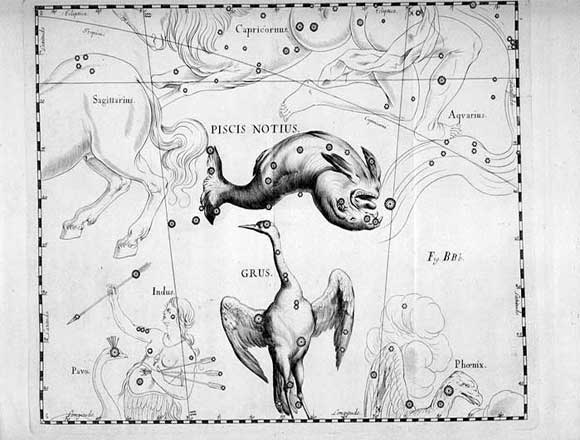

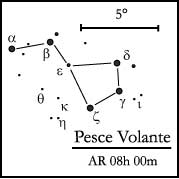

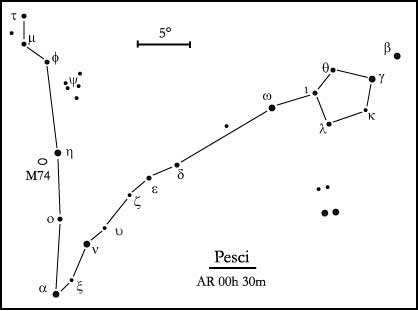

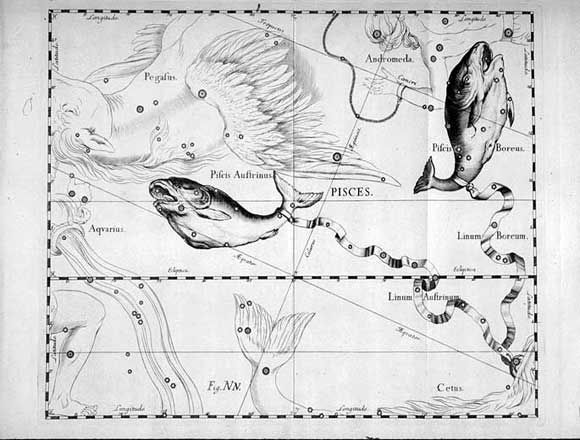

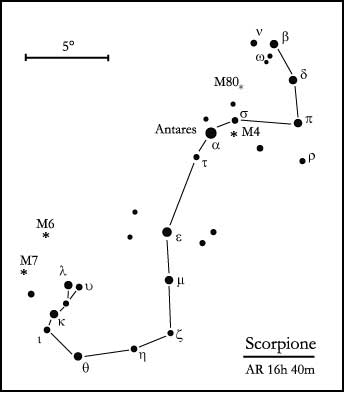

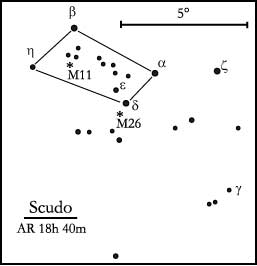

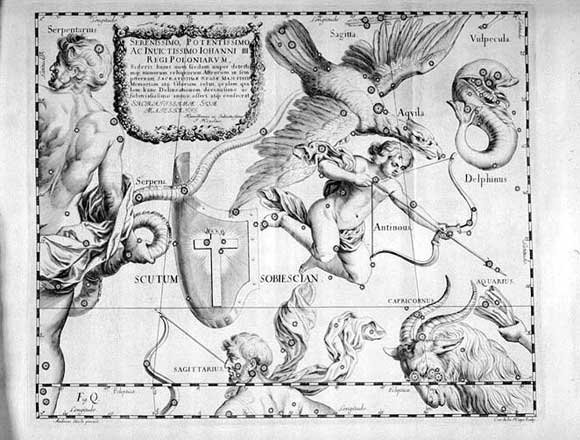

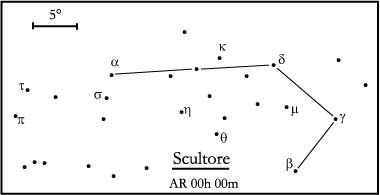

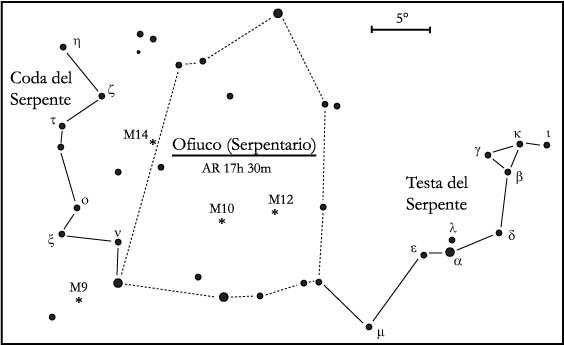

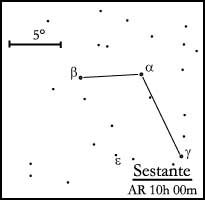

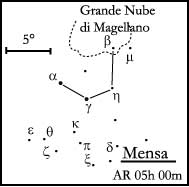

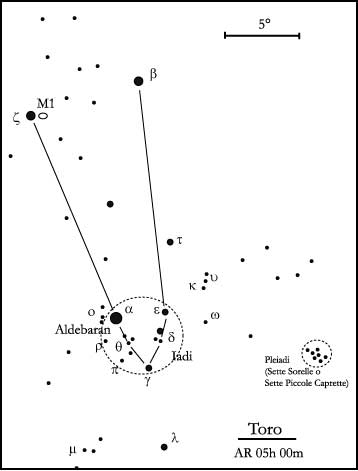

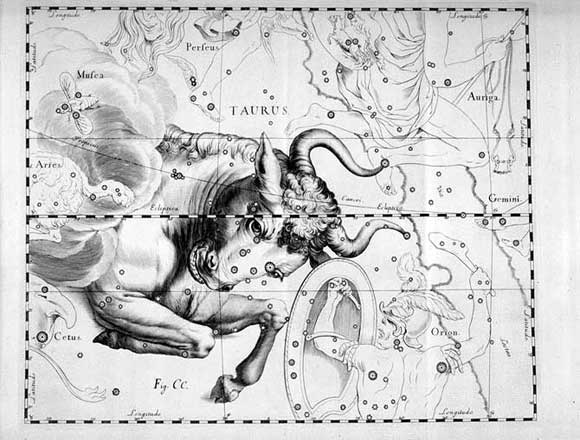

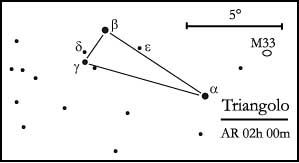

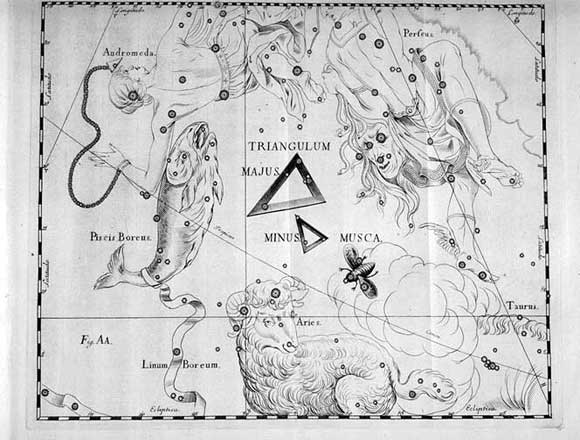

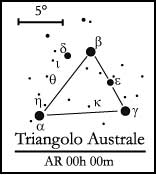

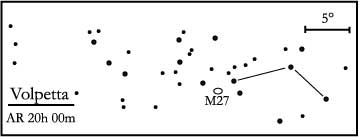

L’asterismo della costellazione dell’Altare

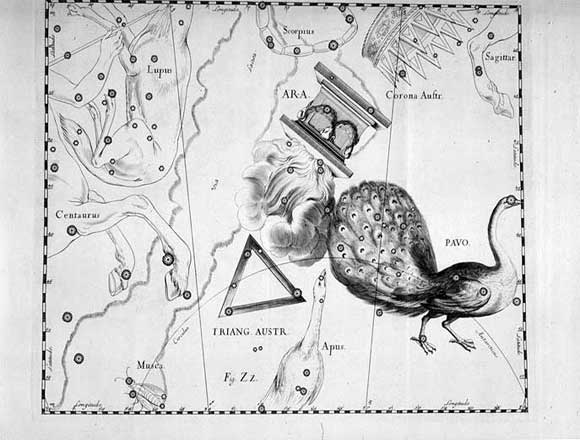

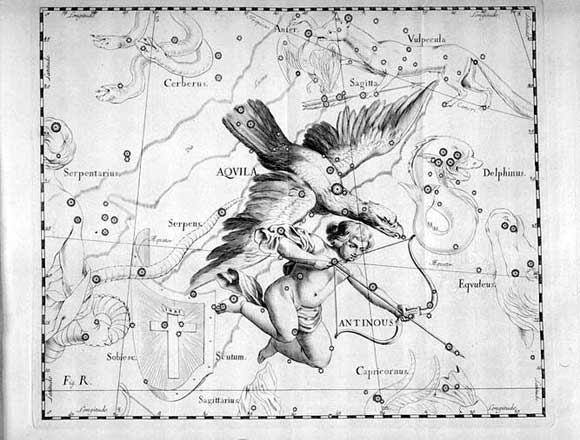

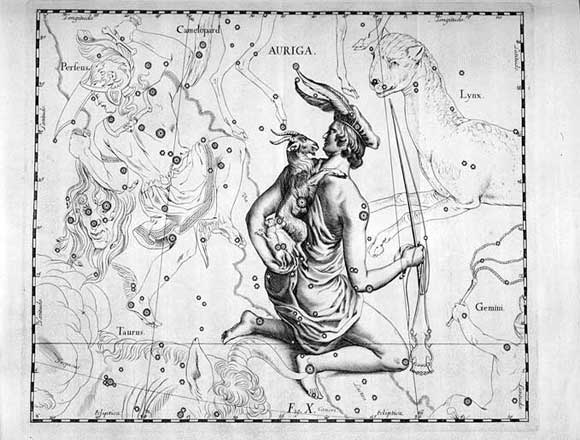

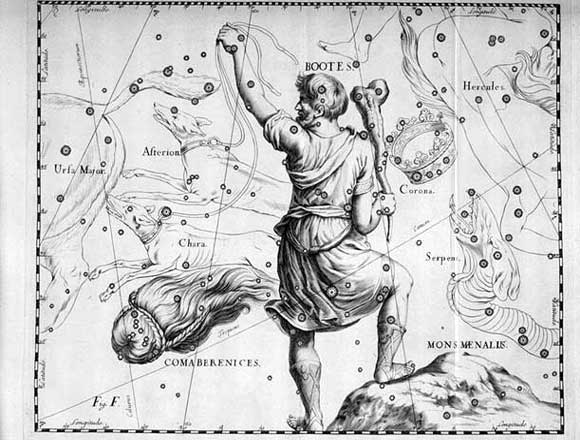

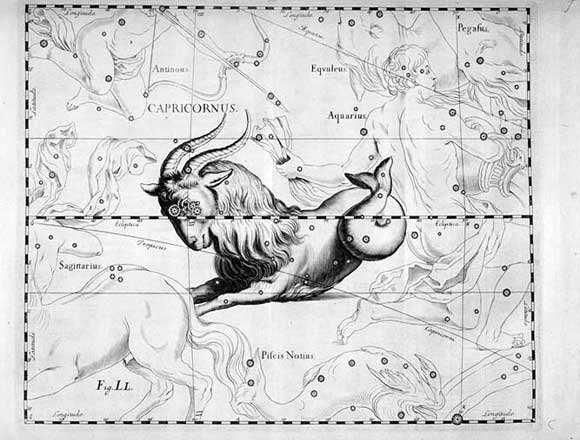

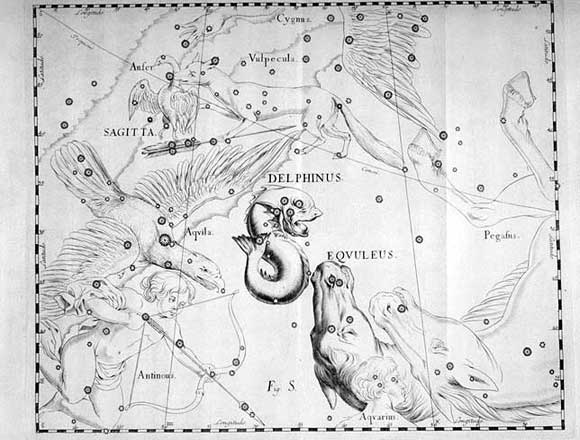

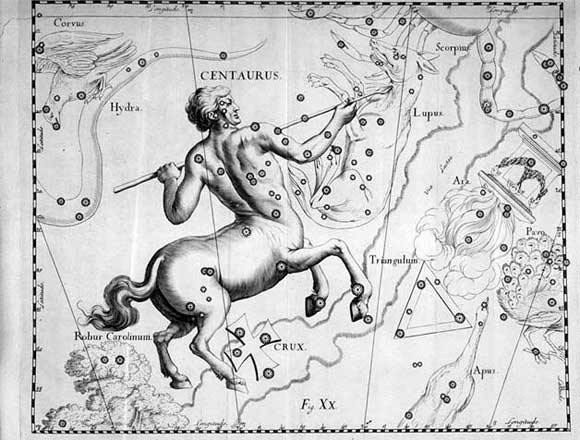

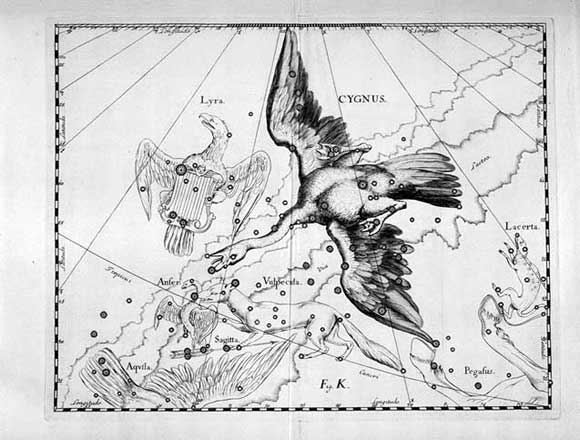

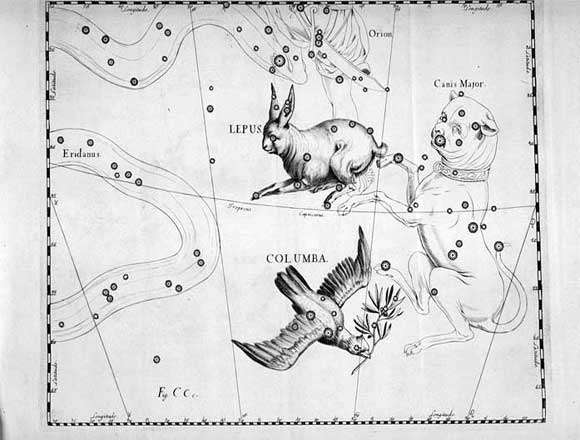

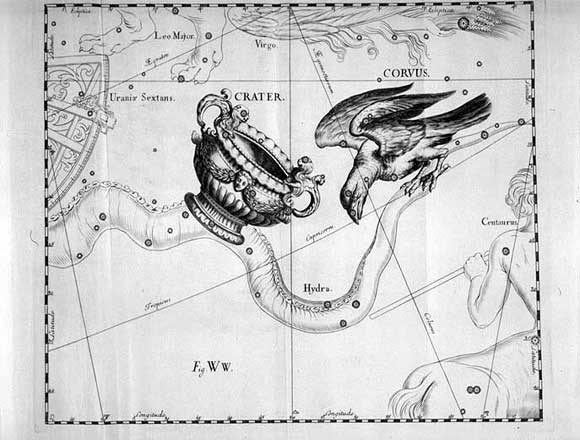

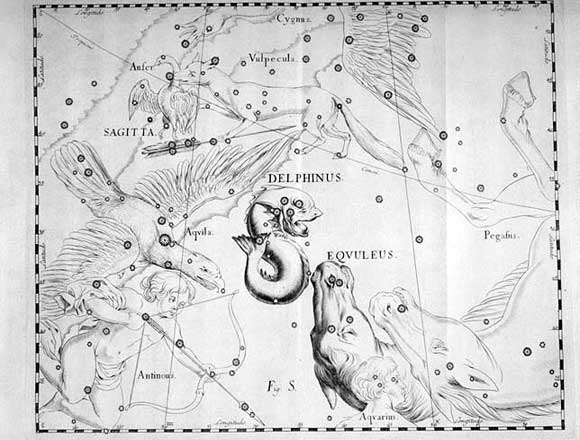

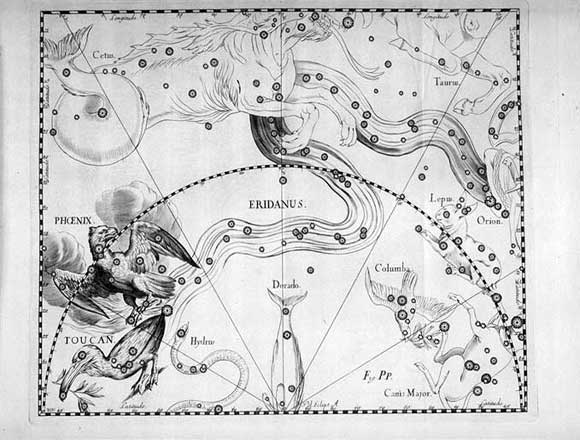

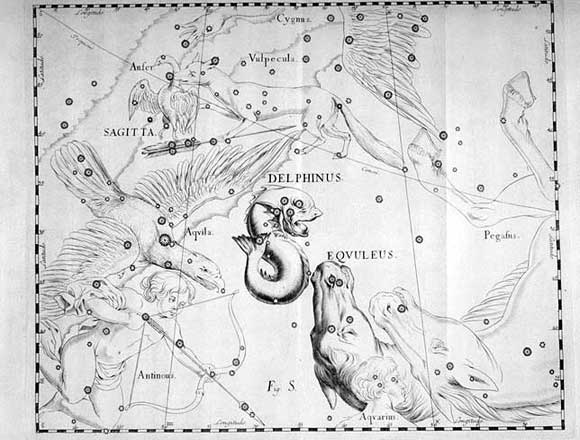

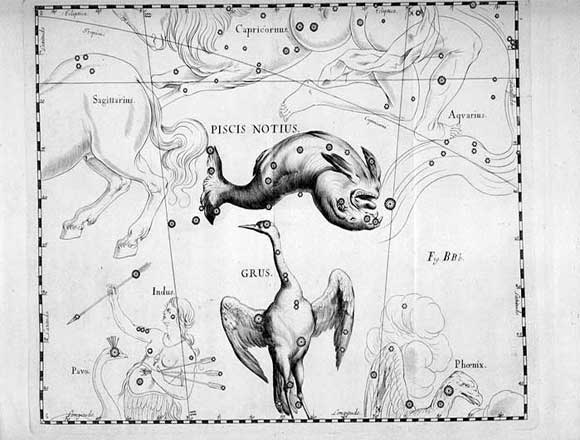

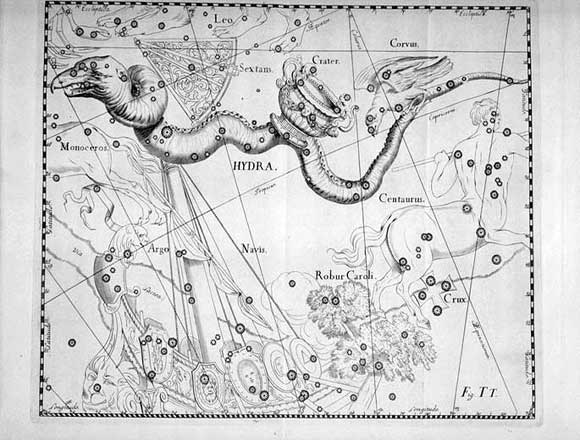

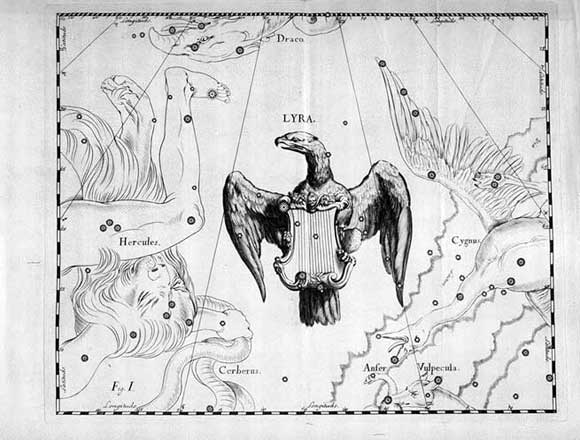

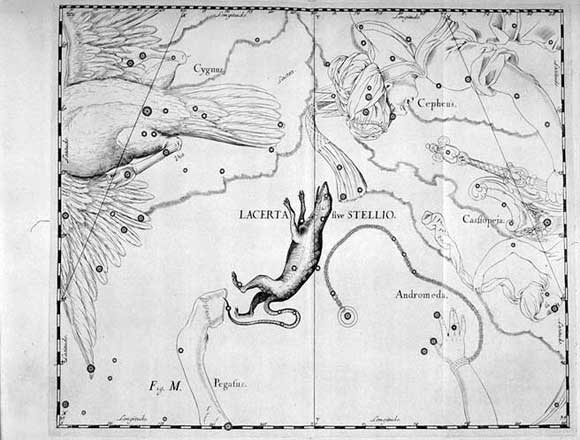

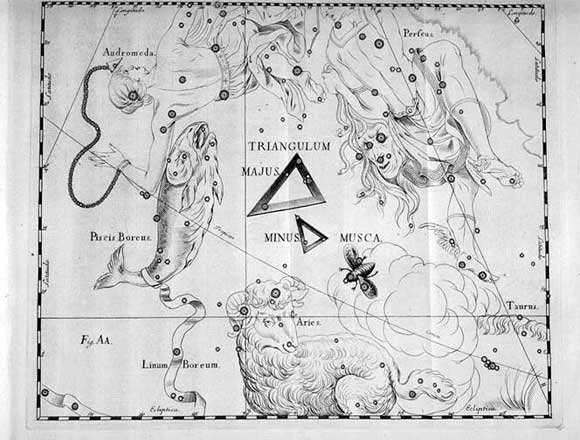

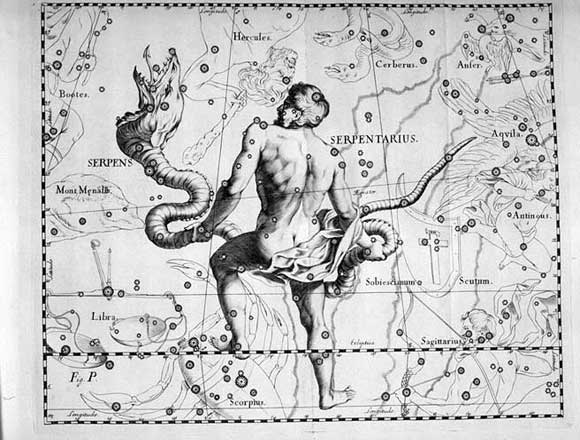

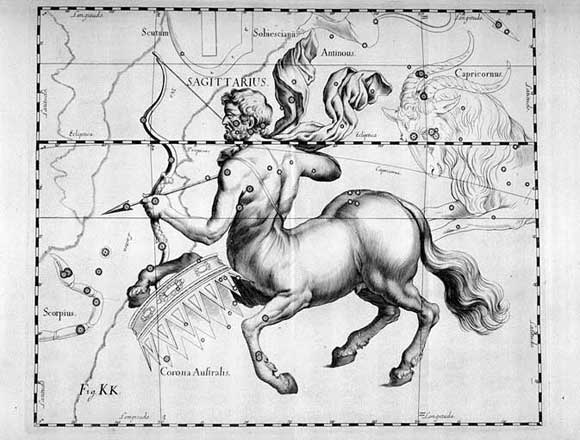

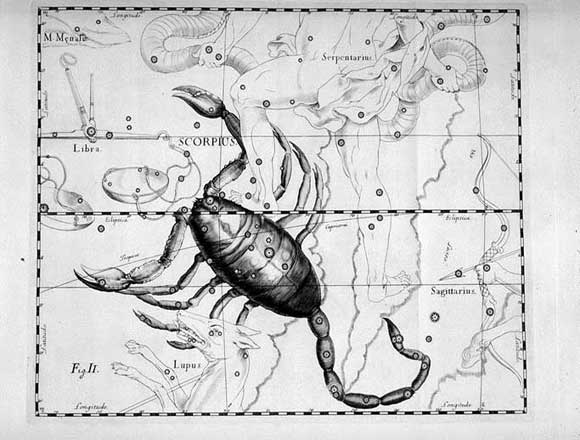

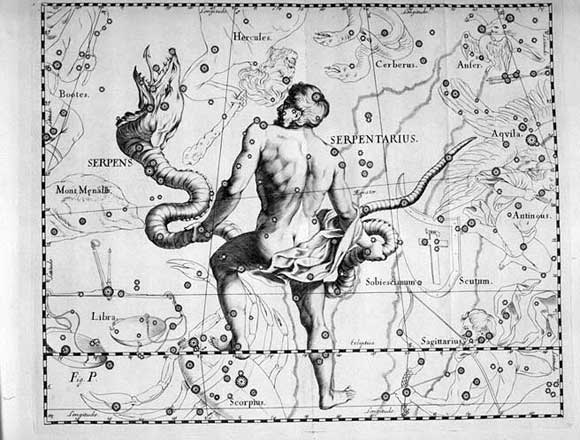

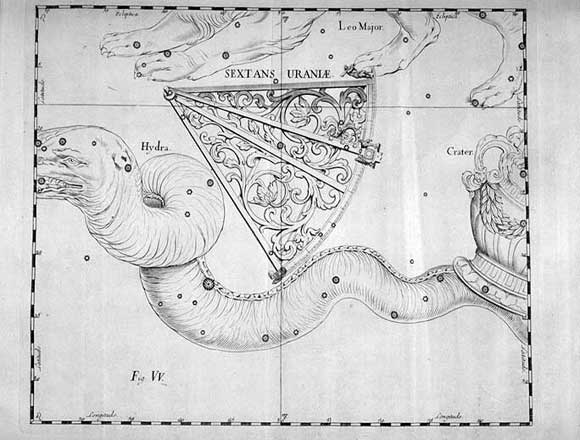

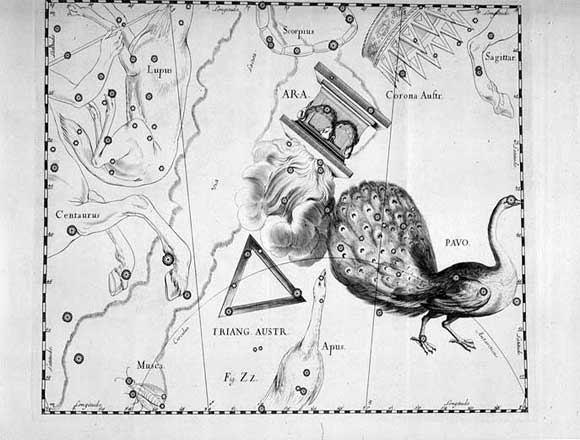

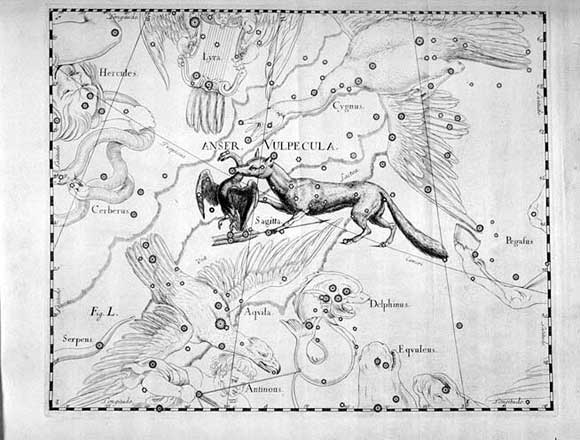

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 04

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

INDICE

4 – LE COORDINATE ASTRONOMICHE

Gli oggetti celesti sono individuati nel cielo tramite un sistema di coordinate analogo a quello delle coordinate geografiche utilizzate per trovare i diversi luoghi sul nostro pianeta.

Possiamo immaginare tutta la volta celeste rappresentata sulla superficie interna di una sfera di raggio infinito. La posizione reciproca dei vari astri su questa superficie la consideriamo fissa.

Per individuare un oggetto qualsiasi sono sufficienti due valori di coordinate.

In tutti i sistemi di coordinate noi, come osservatori, ci consideriamo al centro della sfera celeste; le dimensioni del nostro globo, come del resto quelle dell’intero sistema solare, sono trascurabili rispetto alle distanze delle stelle e quindi le consideriamo nulle.

In astronomia si usano principalmente quattro sistemi di coordinate:

– coordinate altazimutali;

– coordinate equatoriali;

– coordinate eclittiche;

– coordinate galattiche.

COORDINATE ALTAZIMUTALI

Sulla superficie della sfera celeste immaginiamo un reticolo di linee perpendicolari tra loro i cui riferimenti d’origine sono il piano orizzontale dell’osservatore e la verticale relativa all’osservatore stesso.

La verticale dell’osservatore individua due punti: lo zenit ed il nadir (vedi fig 4.1).

Fig 4.1– Sistema di coordinate altazimutali.

Un oggetto celeste è individuato da un coppia di numeri: il primo è il valore (in gradi) dell’altezza che l’oggetto ha sull’orizzonte dell’osservatore, il secondo è la distanza angolare di questo punto, appena trovato, rispetto al nord geografico dell’osservatore, misurando in senso orario (visto dall’alto).

Talvolta, anziché l’altezza, si indica il suo complemento: la distanza zenitale, ossia la distanza angolare tra l’oggetto e lo zenit.

I paralleli, ossia i cerchi di pari altezza e paralleli all’orizzonte, sono detti Almucantarat; l’altezza è positiva sopra il piano orizzontale (+90° allo zenit) e negativa sotto il piano orizzontale (-90° al nadir).

Le coordinate altazimutali sono abbastanza usate perché è il sistema di riferimento più immediato e facilmente “visualizzabile”.

Quando l’oggetto ha altezza negativa non possiamo osservarlo perché si trova sotto l’orizzonte.

Naturalmente, le coordinate altazimutali sono valide solo per un determinato luogo, dato che dipendono dalla posizione dell’osservatore sulla Terra e per utilizzarle altrove occorre operare delle trasformazioni matematiche per adattarle al nuovo sito.

COORDINATE EQUATORIALI

Le coordinate equatoriali sono le più usate dagli astrofili, perché valide per chiunque ed ovunque sulla Terra.

Esse utilizzano un reticolo analogo a quello delle coordinate geografiche terrestri. Rivediamole.

Le coordinate geografiche terrestri utilizzano un reticolo formato da paralleli e meridiani.

I paralleli hanno un valore, detto latitudine, espresso in gradi e variabile da o° sull’equatore fino a 90° Nord e 90° Sud verso i rispettivi poli.

I meridiani sono i cerchi massimi perpendicolari ai paralleli e che passano per i poli.

Il valore, detto longitudine, è espresso in gradi, partendo da 0° sul meridiano fondamentale di Greenwich (vicino Londra) fino a 180° Est (verso oriente) e 180° Ovest (verso occidente); 180° Est e 180° Ovest si sovrappongono, individuando lo stesso meridiano (opposto a quello di Greenwich) e determinando la linea di cambiamento di data (vedi fig 4.2).

Fig 4.2 – Le coordinate geografiche terrestri.

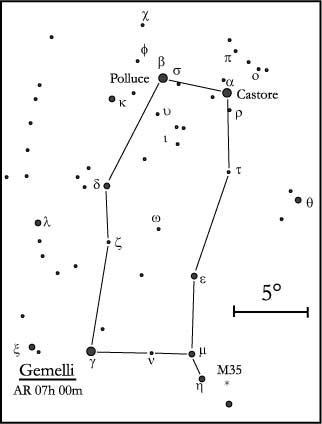

Le coordinate equatoriali, analogamente a quelle terrestri, sono individuate da un reticolo di linee sulla sfera celeste che ricordano i paralleli e i meridiani, anche se con nomi diversi.

Le linee sulla sfera celeste corrispondenti ai paralleli terrestri sono dette linee (o cerchi) di declinazione; la declinazione si misura in gradi a partire dall’equatore celeste: da 0° a +90° verso il polo nord celeste e da 0° a –90° verso il polo sud celeste.

Le linee sulla sfera celeste corrispondenti ai meridiani terrestri, dette linee (o cerchi) di Ascensione Retta (AR), hanno invece un punto di riferimento non facilmente individuabile con qualcosa di “terrestre” come il meridiano di Greenwich.

Il punto di riferimento da cui parte la misura dell’Ascensione Retta (AR) è il punto gamma, ossia il nodo ascendente della linea dei nodi: i “nodi” dell’eclittica sono i punti in cui questa interseca l’equatore celeste.

L’Ascensione Retta (AR), per comodità, si misura in ore, minuti e secondi; l’AR è diviso in 24 ore, con lo zero in corrispondenza del punto gamma (nodo ascendente) e le ore che aumentano in senso antiorario (visto dalla Polare), fino ad indicare le ore 24 in corrispondenza dello zero.

Dalla figura deduciamo facilmente la correlazione esistente tra misure in gradi ed in ore (vedi fig 4.3).

Fig 4.3 – L’Ascensione Retta.

I riferimenti di origine sono l’equatore celeste (ossia il piano dell’equatore terrestre) ed il meridiano che interseca l’equatore celeste nel punto gamma, o nodo ascendente (vedi fig 4.4).

Fig 4.4 – Le coordinate equatoriali.

La declinazione è espressa in gradi e ha valore 0° sull’equatore celeste, in aumento fino a +90° (polo nord celeste) e fino a –90° (polo sud celeste); essa è indicata con la lettera greca d (delta).

A partire dal punto gamma, l’angolo che si sviluppa in senso antiorario, sulla sfera celeste, esprime il valore (in ore) dell’Ascensione Retta con il valore di 0 ore nel punto gamma fino a 24 ore (= 0 ore).

L’Ascensione Retta è indicata con la lettera greca a (alfa).

COORDINATE ECLITTICHE

Le coordinate eclittiche sono individuate da un reticolo le cui linee di origine sono l’eclittica e quello, tra i meridiani celesti, che interseca l’eclittica nel punto gamma, o nodo ascendente, ossia il punto di incontro con l’equatore celeste.

La longitudine eclittica (lambda) si misura in gradi; ha origine nel punto gamma e cresce in senso antiorario sull’eclittica.

La latitudine eclittica ß (beta) si misura anch’essa in gradi; sull’eclittica vale 0 e cresce verso i due “poli” del sistema di riferimento.

Questo sistema di coordinate viene utilizzato dagli astronomi professionisti per individuare la posizione dei corpi del nostro Sistema Solare (vedi fig 4.5).

Fig 4.5 – Le coordinate eclittiche.

COORDINATE GALATTICHE

Il sistema di coordinate galattiche ha come punti di riferimento il piano medio della nostra galassia e la direzione di emissione di una radio-sorgente posizionata nella costellazione del Sagittario.

Le latitudini e le longitudini galattiche si misurano in gradi.

Questo sistema di coordinate viene utilizzato dagli astronomi professionisti per individuare la posizione delle stelle nella nostra galassia, la Via Lattea.

I sistemi che invece interessano maggiormente gli astrofili sono quelli delle coordinate altazimutali ed equatoriali.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 05

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

INDICE

5 – IL MOTO DEL CIELO

IL MOTO DIURNO DEL CIELO

Il moto diurno del cielo è il movimento della volta celeste come lo si osserva dalla Terra durante le 24 ore.

Si usa il termine “diurno” ma non si considerano solo le ore di luce, bensì l’intero arco delle 24 ore.

La volta celeste appare ruotare costantemente intorno alla Terra, da est verso ovest, come se il nostro pianeta fosse fermo in un centro di rotazione: è la visione geocentrica che abbiamo accettato per millenni. Oggi sappiamo che non è così.

Il moto apparente è dovuto alla rotazione della Terra sul proprio asse.

La rotazione, vista dalla verticale sul polo nord, è in senso antiorario, ossia la Terra gira da ovest verso est, quindi gli oggetti sulla volta celeste appaiono muoversi da est verso ovest (movimento apparente).

Per questo motivo il Sole, e tutti gli oggetti celesti (pianeti, Luna e stelle) sorgono ad est e tramontano ad ovest (vedi fig 5.1).

Fig 5.1 – Il Sole sorge ad est e tramonta ad ovest, ma è solo apparente perché il Sole è praticamente fermo.

GIORNO SOLARE E GIORNO SIDERALE

Il giorno siderale è il tempo impiegato dalla Terra per fare un giro su se stessa fino a traguardare una stella (una qualunque ma sempre la stessa) nella stessa posizione del giorno prima, effettuando una rotazione di 360° precisi in un tempo di 23 ore e 54 minuti.

Il giorno solare, invece, è il tempo impiegato dalla Terra per fare un giro su se stessa fino a traguardare il Sole nella stessa posizione del giorno prima. effettuando una rotazione di poco più di 360° in 24 ore precise.

Tra il giorno solare ed il giorno siderale esiste una differenza di circa 4 minuti. Tale differenza è dovuta al fatto che la Terra, mentre compie il movimento di rotazione intorno al proprio asse, si sposta anche intorno al Sole, di circa 1° ogni giorno (un giro completo = 360° in 365 giorni).

Per vedere il Sole di nuovo in una stessa posizione (ad esempio quando passa in meridiano = ore 12:00), occorre che la Terra faccia un giro completo (360°), cui bisogna aggiungere quasi 1° (che è il suo spostamento diurno sull’orbita intorno al Sole) ossia circa 361°. Questo supplemento di quasi 1° viene compiuto in 4 minuti circa (vedi fig 5.2).

Fig 5.2 – Giorno solare e giorno siderale.

MERIDIANO LOCALE

Il meridiano locale è quella linea immaginaria che attraversa il nostro cielo ed il nostro orizzonte, unendo in un unico tratto il polo nord geografico, lo zenit ed il polo sud geografico (vedi fig 5.3).

Fig 5.3 – Meridiano locale.

Il meridiano locale rappresenta anche la linea che individua la culminazione, ossia il punto di massima altezza sull’orizzonte, di tutti gli oggetti che si “muovono” sulla sfera celeste.

Lo zenit è il punto più alto della volta celeste e si trova esattamente sulla verticale dell’osservatore.

VISIONE DEL CIELO A DIVERSE LATITUDINI

La visione del cielo nell’arco delle 24 ore varia da luogo a luogo e dipende dalla latitudine a cui ci troviamo.

Ognuno di noi può vedere in ogni momento solo metà della volta celeste, sia di notte che di giorno, quando la visione delle stelle è però impedita dalla luce del Sole diffusa nell’atmosfera.

A seconda della latitudine, nell’arco dell’anno possiamo osservare una diversa porzione della volta celeste e, quindi, una diversa varietà di costellazioni e di stelle.

Se ci troviamo al polo nord, possiamo osservare solo la metà della volta celeste che si trova al di sopra dell’equatore celeste; sempre la stessa, in qualsiasi periodo dell’anno. Viceversa, dal polo sud possiamo osservare soltanto la metà della sfera celeste che si trova sotto l’equatore celeste.

Se ci troviamo ad una latitudine intermedia, la metà della volta celeste che si presenta ai nostri occhi varia di notte in notte, a causa del moto della Terra attorno al Sole. Possiamo quindi vedere una porzione della sfera celeste superiore alla metà: tanto maggiore, quanto più ci allontaniamo dai poli verso l’equatore.

Se ci troviamo esattamente sull’equatore, siamo in grado di vedere, nell’arco dell’anno, le stelle della intera volta celeste. Il tutto è raffigurato in figura (vedi fig 5.4).

Fig 5.4 – La volta celeste vista a diverse latitudini.

Ma veramente è necessario l’arco di un intero anno per osservare tutte le stelle visibili ad una data latitudine?

Dato che la Terra fa un giro completo ogni 24 ore, qualsiasi osservatore dovrebbe essere in grado di vedere, nell’arco di ogni singolo giorno, l’intera porzione di volta celeste visibile alla sua latitudine.

Le stelle, però, sono visibili unicamente di notte, quando il Sole si trova sotto l’orizzonte.

E’ il Sole, quindi, ad impedirci ogni giorno di osservare alcune delle stelle che si trovano nella porzione di volta celeste per noi visibile.

Potremmo pensare che il Sole, rimanendo sopra l’orizzonte per circa metà di un intero giorno, ci precluda l’osservazione di circa metà delle stelle visibili ad una data latitudine ma, in realtà, non è affatto così.

Il cielo diventa buio circa un’ora dopo il tramonto del Sole e, per tale motivo, le stelle cominceranno ad essere visibili a partire da quelle che si trovano oltre i 15° ad est rispetto al Sole. Analogamente, alla fine della notte, tutte le stelle scompaiono alla vista circa un’ora prima dell’alba, cioè non possiamo vedere tutte quelle che si trovano entro i 15° ad ovest del Sole.

In definitiva, se avessimo la costanza di osservare la volta celeste durante tutto l’arco di una notte, dal tramonto all’alba, noi saremmo in grado di vedere tutte le stelle visibili dalla nostra latitudine tranne quelle situate in una fascia di 30° a cavallo della posizione del Sole; ciò significa che il Sole nasconde, ogni giorno, appena l’8% delle stelle visibili ad una data latitudine!

Nell’arco di un intero mese o al masimo in due mesi (e non un anno) siamo in grado di vedere anche lo spicchio di cielo nascosto dalla luce del Sole.

STELLE CIRCUMPOLARI

Le stelle circumpolari e, quindi, le costellazioni circumpolari da esse formate, sono quegli astri visibili in tutte le notti dell’anno e che non scendono mai al di sotto dell’orizzonte. Il tragitto in cielo di ciascuna di esse è un cerchio centrato sul polo nord celeste (stella Polare).

Le stelle circumpolari non sono le stesse per ogni latitudine: man mano che ci allontaniamo dal polo (dove l’intero emisfero celeste visibile è circumpolare) verso l’equatore, il cerchio che delimita la zona delle costellazioni circumpolari diventa sempre più piccolo; riducendosi ad un punto rappresentato dalla stella Polare per chi sta proprio sull’equatore terrestre (due se ci fosse una stella di riferimento anche in corrispondenza del polo sud celeste).

Un osservatore posto sull’equatore della Terra vede transitare tutte le notti le costellazioni dell’intera volta celeste (eccetto quelle presenti nella fascia di 30° a cavallo del Sole); tutte, però, sorgono e tramontano: in questa posizione nessuna costellazione risulta essere circumpolare (vedi fig. 5.5).

Fig 5.5 – Costellazioni circumpolari (da Astroimmagini: www.uai.it).

MOVIMENTO DELLE COSTELLAZIONI

Le costellazioni in cielo si presentano ai nostri occhi in posizioni sempre diverse, dal momento del loro sorgere e fino al loro tramonto.

Ciò è dovuto unicamente alla diversa posizione della linea del nostro orizzonte rispetto al cielo durante tutto il giorno.

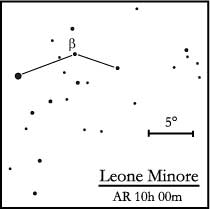

Ad esempio, la costellazione del Leone ha una forma ben distinguibile ed è adagiata lungo la fascia dello zodiaco, con la “testa” rivolta verso ovest. Quando il Leone sorge, all’orizzonte compare prima la testa, poi tutto il corpo; l’insieme si presenta quasi in verticale.

Quando culmina, la figura risulta in orizzontale, mentre al tramonto il Leone sembra tuffarsi sull’orizzonte: le prime stelle a scendere sotto l’orizzonte sono quelle della testa, seguite poi da quelle del corpo.

Il tutto è rappresentato chiaramente in figura (vedi fig 5.6).

Fig 5.6– La diversa prospettiva della costellazione del Leone durante il suo tragitto.

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012 – Cap 06

APPUNTI DI ASTRONOMIA 2011-2012

Domenico D’Amato

Andrea Miccoli

INDICE

6 – LE STAGIONI

EQUINOZI E SOLSTIZI

La Terra ruota intorno al Sole su un’orbita leggermente ellittica.

La distanza tra il Sole e la Terra varia da un minimo di 147 milioni ad un massimo di 152 milioni di chilometri, di conseguenza varia anche la velocità di spostamento della Terra sull’orbita per contrastare la diversa attrazione gravitazionale e tenere il sistema Terra-Sole in equilibrio: 109.000 km/h al perielio (minima distanza) e 105.000 km/h all’afelio (massima distanza).

Sull’orbita riconosciamo i punti principali illustrati in fi gura (vedi fi g. 6.1)

Fig. 6.1 – I punti più importanti sul percorso della Terra intorno al Sole.

Il termine Equinozio deriva dal latino equa-nox che signifi ca notte uguale (al giorno, come durata).

Il termine Solstizio deriva da sol-statio, stazionamento del Sole (in cielo) per il giorno o per la notte più lunghi dell’anno.

Ma cos’è l’anno?

E’ il tempo impiegato dalla Terra per effettuare un giro intorno al Sole.

Quando consideriamo un giro completo, cioè 360° precisi, allora parliamo di anno siderale o sidereo, se invece dobbiamo mettere in risalto ciò che avviene sulla Terra durante l’anno, cioè i vari momenti stagionali legati alla posizione della Terra sull’orbita, parleremo dell’anno tropico che è il tempo necessario alla Terra per potersi trovare, l’anno seguente, nella stessa posizione che aveva l’anno prima rispetto al Sole.

L’anno sidereo dura 365g 6h 9min. L’anno tropico dura 365g 5h 49min.

Come si vede, ben 20 minuti di differenza!

Guardando la figura 6.1 non possiamo fare a meno di notare gli elementi salienti, che sono:

1) – La diversa durata delle stagioni e la loro diversa ubicazione sull’orbita della Terra. Ciò è dovuto alla diversa velocità della Terra intorno al Sole (seconda legge di Keplero), perciò al perielio avremo maggiore velocità e stagioni più corte (autunno ed inverno); mentre in afelio avremo minore velocità e stagioni più lunghe (primavera ed estate),

2) – La forma dell’orbita della Terra è un’ellisse, con il Sole decentrato rispetto al centro dell’orbita terrestre, esattamente come previsto dalla prima legge di Keplero. Come è consuetudine, nelle figure che rappresentano l’orbita della Terra, tendiamo ad accentuare l’eccentricità dell’orbita per rendere didatticamente più facile la comprensione di ciò che cade sotto i nostri occhi; in realtà, l’asse maggiore è solo un trentesimo più lungo dell’asse minore.

3) – Gli assi dei Solstizi e degli Equinozi di lunghezza differente ed a 90° fra loro. Dobbiamo immaginare questi assi così incrociati, come se fossero rigidamente saldati tra loro e, perciò, quando parliamo della rotazione di un punto equinoziale o solstiziale, intendiamo sempre una rotazione che riguarda tutti e quattro i punti collegati insieme e mai uno solo.

4) – L’asse degli àpsidi. Quest’asse non ha relazione alcuna con i due assi detti prima; infatti, mentre gli equinozi ed i solstizi riguardano le stagioni, gli àpsidi sono gli estremi dell’asse maggiore dell’orbita della Terra.

5) – Per gli equinozi e solstizi sono indicate due date invece che una. Innanzi tutto bisogna ricordare che “equinozi” e “solstizi” sono dei punti reali sull’orbita della Terra, in cui la Terra giunge ogni anno con un ritardo di 6 ore, perché noi lo consideriamo di 365 giorni mentre, come abbiamo già detto, esso è lungo 365 giorni e 6 ore. Perciò, ogni anno successivo al primo, occorre aggiungere 6 ore alla ora di arrivo del Sole nel punto equinoziale o solstiziale e, quindi, al terzo anno si supera così il giorno e si va al giorno dopo: è per questo motivo che gli equinozi ed i solstizi hanno una data variabile. Ciò non succede, invece, per il solstizio d’estate che rimane sempre nello stesso giorno. L’anno bisestile, il quarto anno, con l’aggiunta di un giorno ai 365, fa ricominciare daccapo il conteggio.

LE STAGIONI

Sulla superficie della Terra vediamo il Sole che segue la propria traiettoria in cielo ad altezze diverse: di estate appare alto (eclittica alta) mentre d’inverno non si alza molto sull’orizzonte sud (eclittica bassa).

Questo succede perché la Terra gira intorno ad un asse inclinato di 23,5° rispetto al piano della eclittica, inclinazione che rimane costante nel percorso annuale intorno al Sole.

L’inclinazione dell’asse terrestre fa sì che la traiettoria del movimento apparente del Sole, oscilli tra +23,5° e -23,5° di declinazione.

L’escursione totale del Sole, tra la massima altezza raggiunta al solstizio d’estate e la minima raggiunta al solstizio d’inverno, è pertanto di ben 47°.

La durata del giorno (periodo di luce) dipende sia dalla latitudine che dalla stagione.(vedi fig. 6.2).

Fig. 6.2 – Illuminazione della superficie terrestre: estate.

Nella figura vediamo che in estate metà globo è illuminato ma, per l’inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’eclittica, e quindi rispetto al Sole, l’emisfero nord è più illuminato dell’emisfero sud.

Inoltre, il polo nord sarà illuminato per un lungo periodo (circa 6 mesi) mentre il polo sud sarà oscurato per un periodo altrettanto lungo.

Nel suo tragitto annuale intorno al Sole, la Terra, pur mantenendo la stessa inclinazione di 23,5° del suo asse, si troverà in un punto dell’orbita corrispondente all’equinozio di primavera ed a quello di autunno in cui i raggi arriveranno perpendicolarmente all’asse terrestre (vedi fig. 6.3).

Fig 6.3 – Nei giorni degli equinozi i raggi solari giungono sulla Terra perpendicolarmente al suo asse.

In questi due giorni particolari, il giorno e la notte hanno la stessa durata di 12 ore in tutti i luoghi della Terra.

Il Sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest.

Un eventuale osservatore, che si trovasse su uno qualsiasi dei poli, vedrebbe il nostro astro sull’orizzonte perché il suo orizzonte corrisponde all’equatore celeste.

La diversa durata del giorno, unita alla diversa incidenza dei raggi solari, determina un riscaldamento difforme dell’atmosfera e del suolo, i cui effetti originano le stagioni.

A grandi linee, le figure che seguono illustrano la relazione tra la diversa incidenza dei raggi solari e le stagioni; la situazione illustrata è ovviamente valida per l’emisfero settentrionale mentre, per l’altro emisfero, le stagioni sono invertite (vedi fig. 6.4).

Fig 6.4 – Relazione tra incidenza dei raggi solari e stagioni.

È da notare che, durante il periodo estivo nel nostro emisfero, il Sole non è alla sua minima distanza dalla Terra, nonostante ciò i raggi scaldano di più perché le giornate sono più lunghe ed il Sole è più alto nel cielo.

Esiste quindi una relazione tra caldo=Sole alto nel cielo, freddo=Sole basso sull’orizzonte.

Il caldo o il freddo non dipende dalla distanza del nostro astro dal nostro pianeta perché la differenza nel percorso annuale, che è di circa cinque milioni di chilometri, è una differenza molto piccola, se confrontata con la distanza media di 150 milioni di chilometri.

Tutto merito dell’atmosfera che, pur sembrando evanescente, è in realtà un grosso scudo, che mitiga l’impatto dell’energia emessa dal

Sole, assorbendone una parte consistente e limitando gradualmente il riscaldamento del suolo, a seconda dell’incidenza dei raggi solari.

La figura che segue illustra graficamente l’ampia escursione dell’altezza del Sole tra l’estate e l’inverno per la nostra latitudine (vedi fig. 6.5).

Fig 6.5 – Differenza d’incidenza dei raggi solari alle nostre latitudini al variare delle stagioni.

NOTA: il Sole all’orizzonte, o vicino ad esso, acquista una colorazione rossastra perché i raggi di luce devono attraversare uno spessore maggiore di atmosfera, la quale assorbe le frequenze più alte della luce (quelle più vicine al blu), permettendo l’arrivo soltanto di quelle nell’intorno del rosso.

Lo stesso fenomeno avviene anche per la luce riflessa dalla Luna.