ALTARE

ALTARE

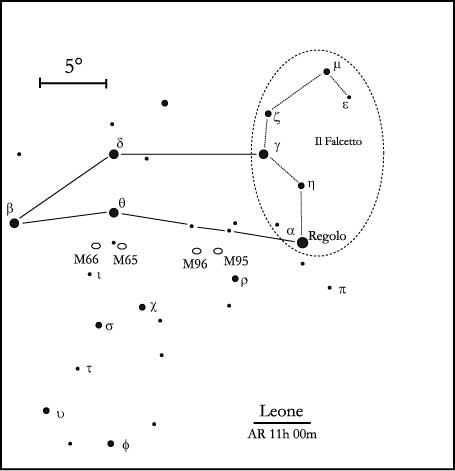

LA COSTELLAZIONE

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

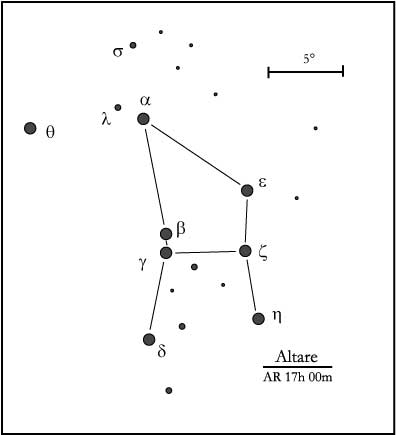

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

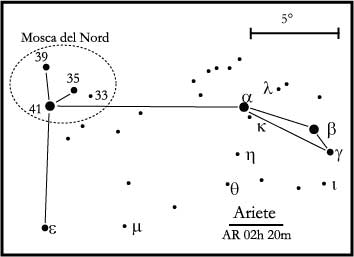

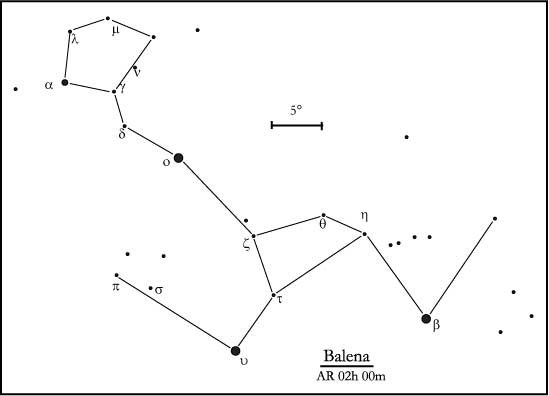

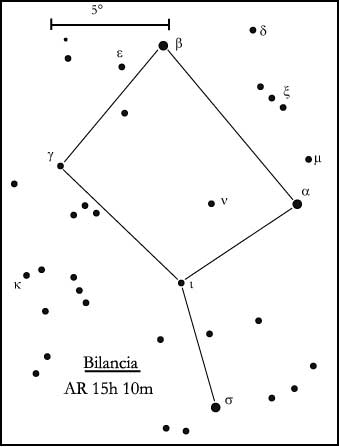

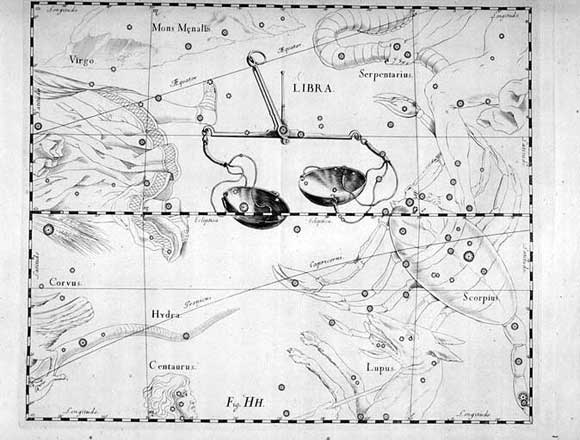

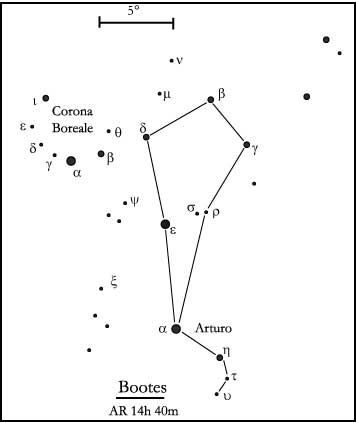

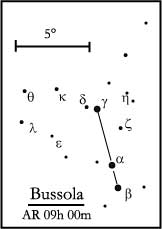

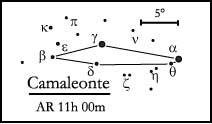

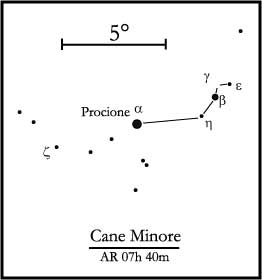

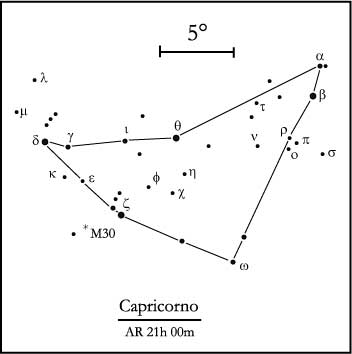

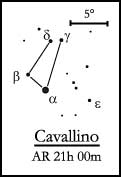

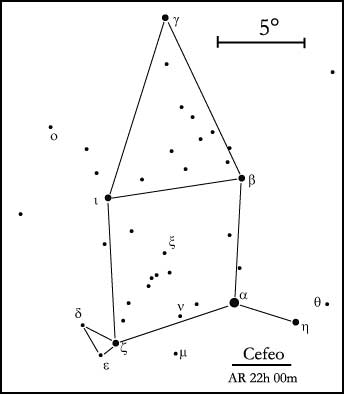

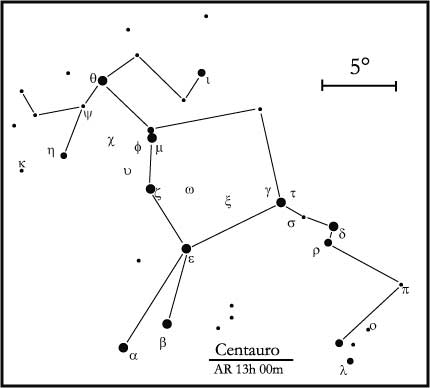

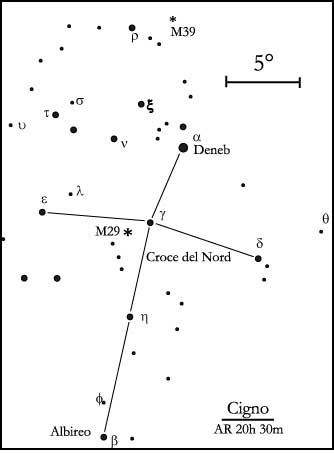

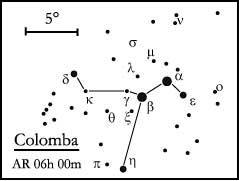

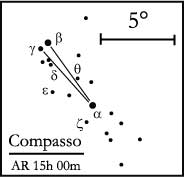

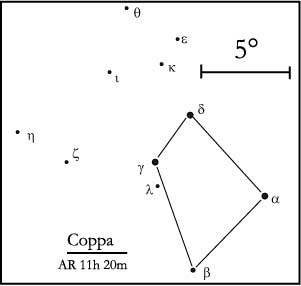

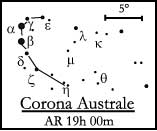

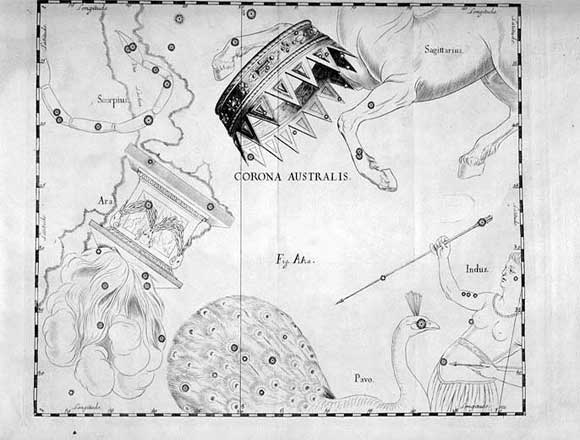

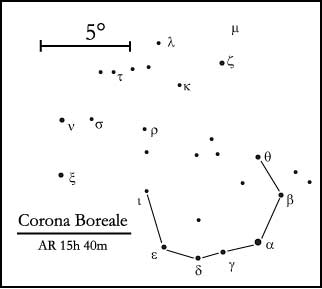

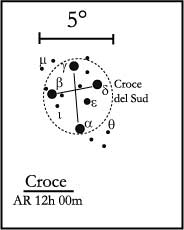

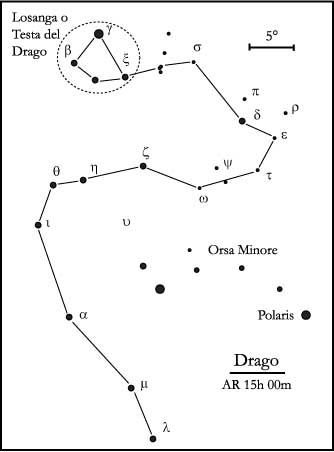

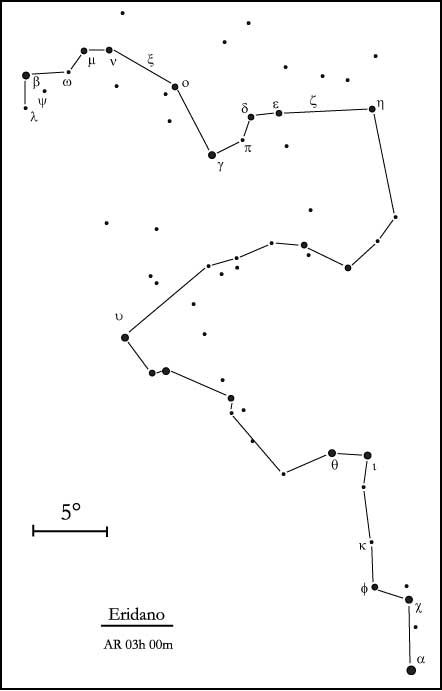

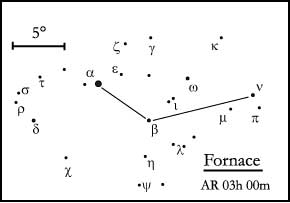

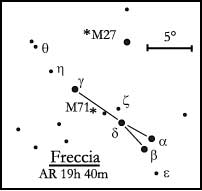

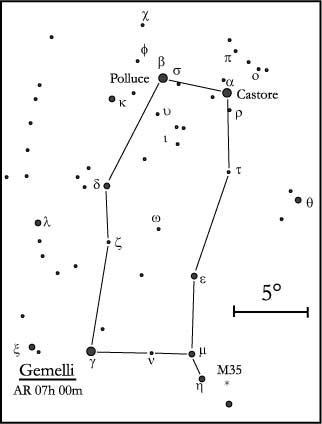

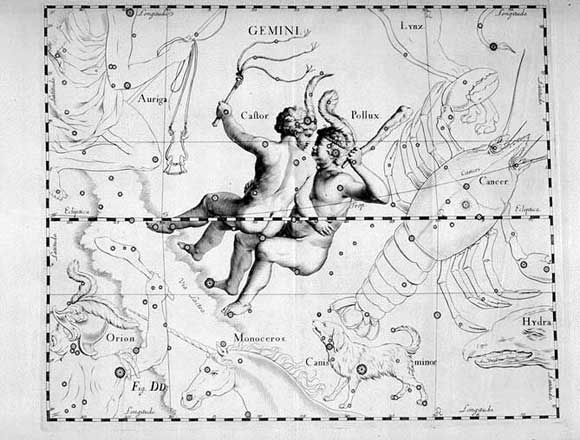

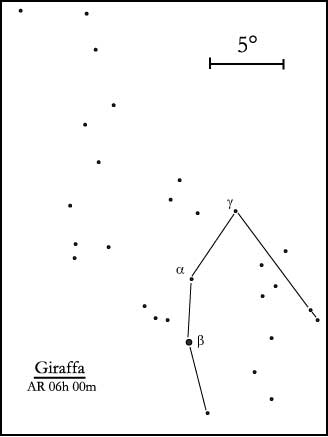

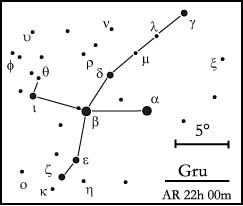

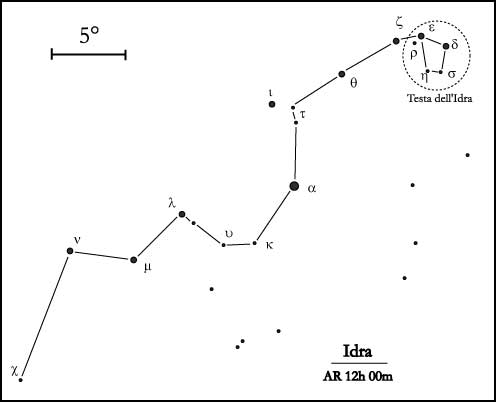

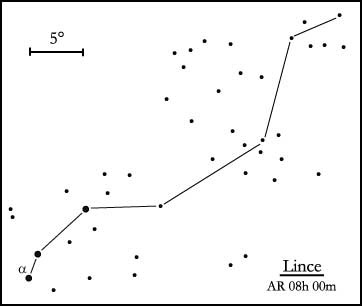

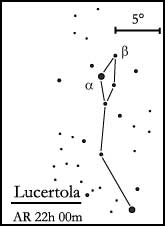

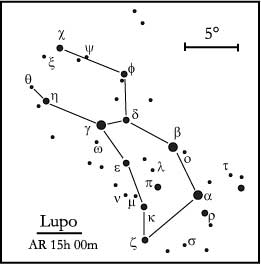

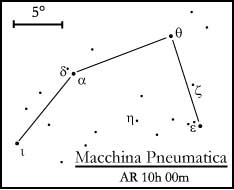

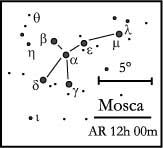

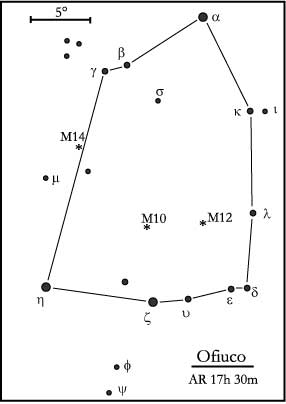

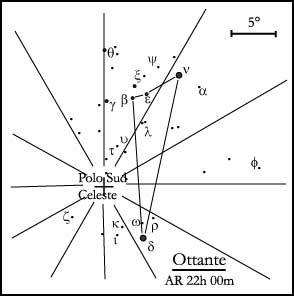

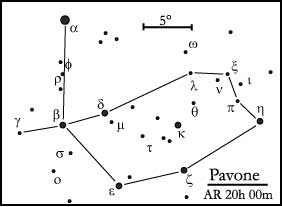

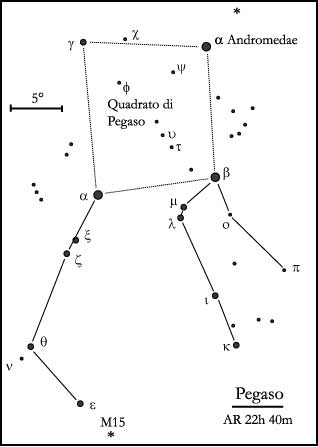

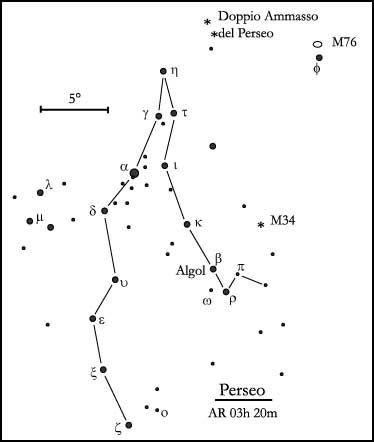

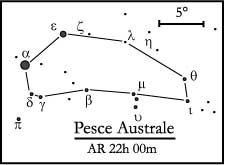

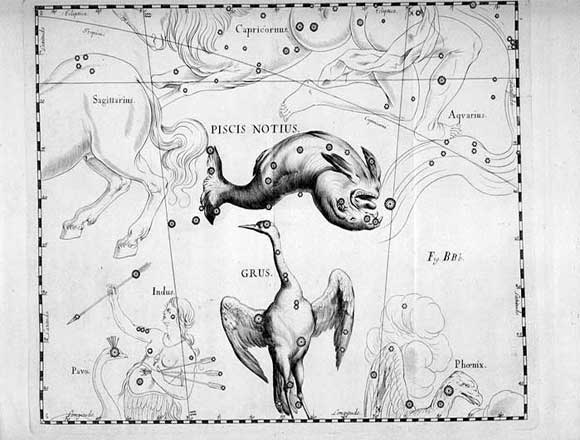

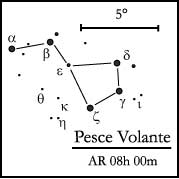

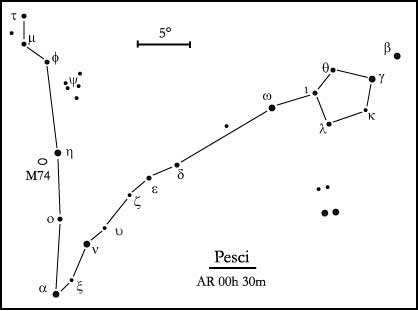

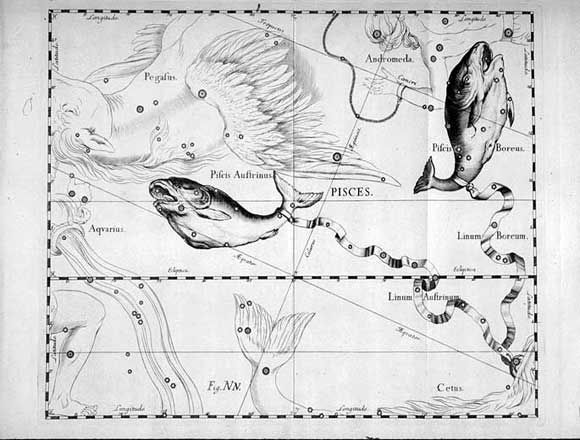

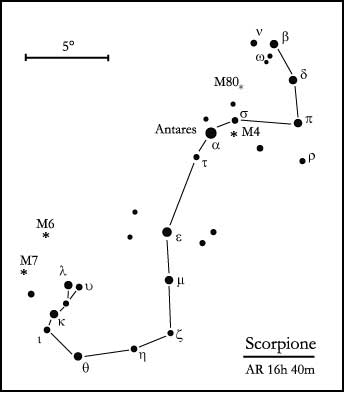

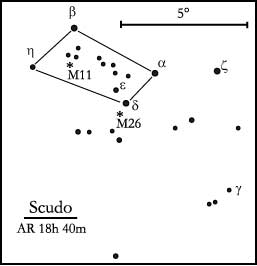

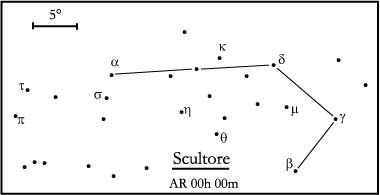

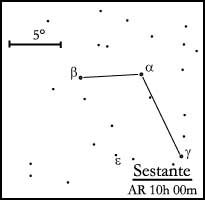

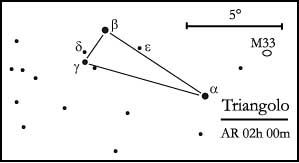

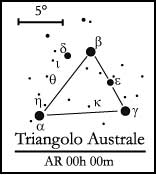

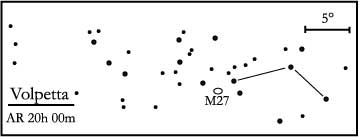

L’asterismo della costellazione dell’Altare

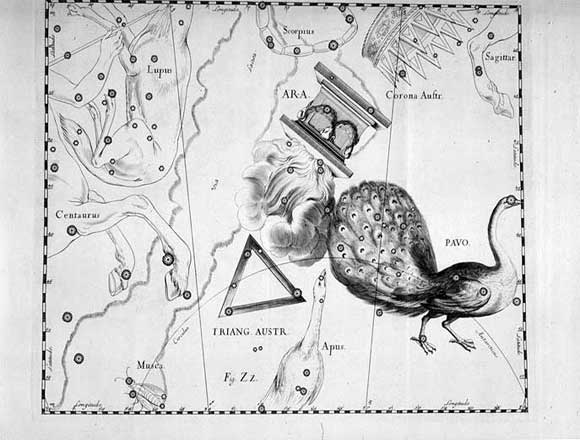

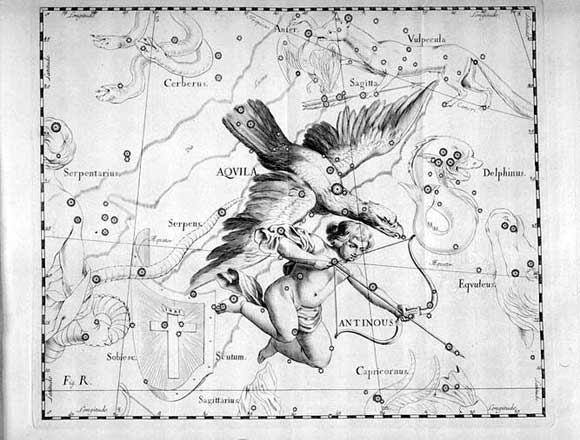

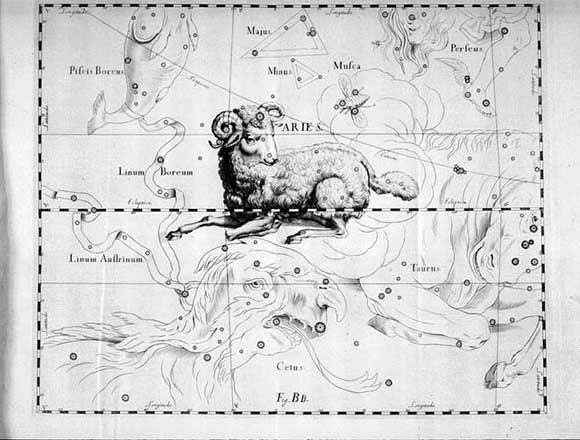

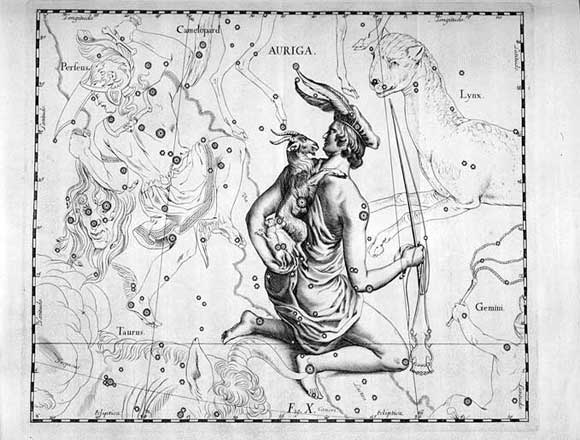

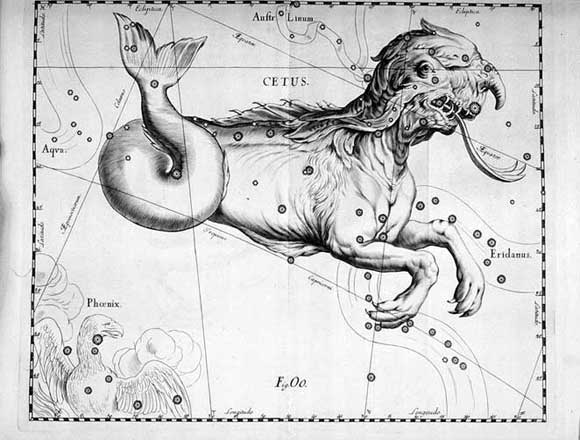

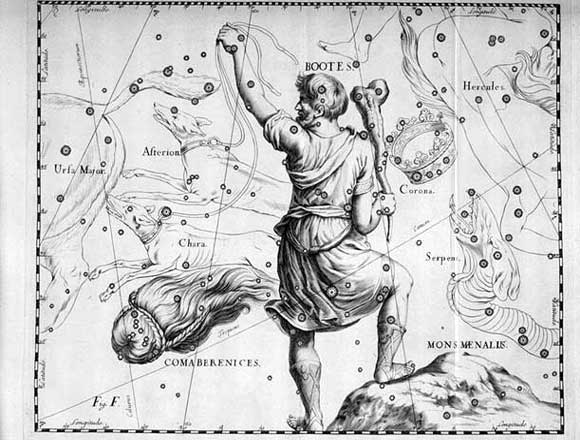

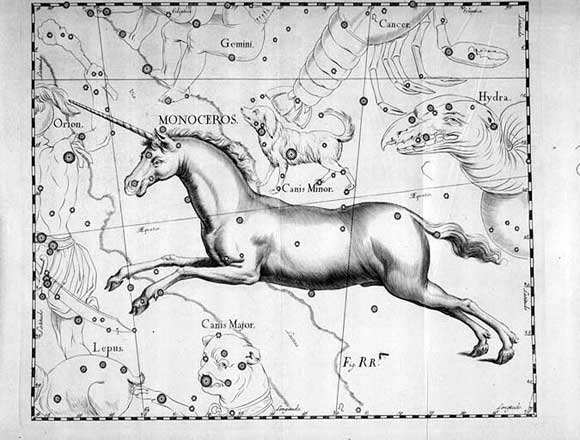

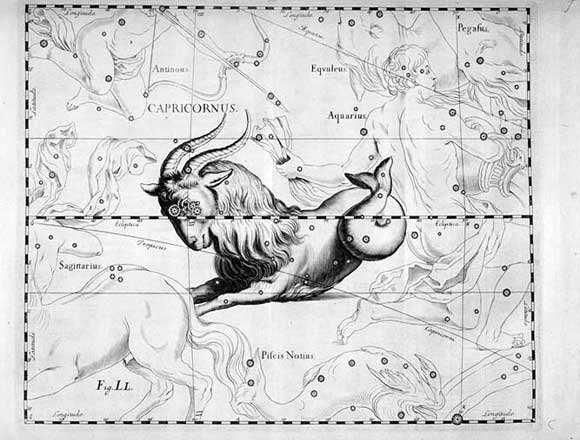

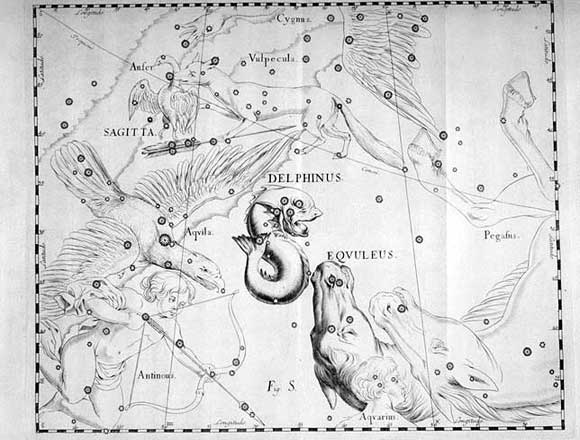

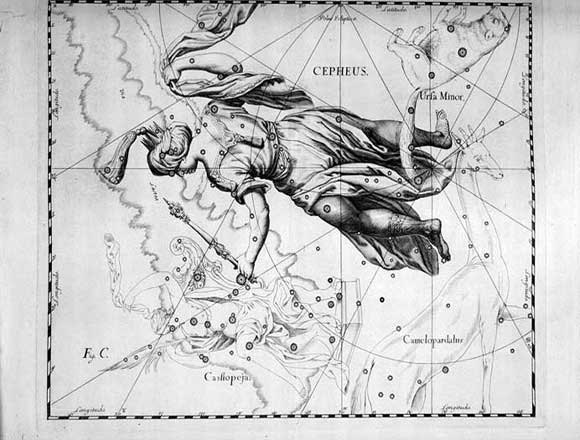

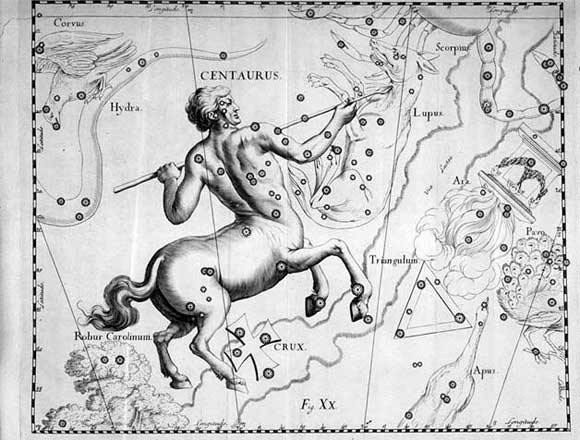

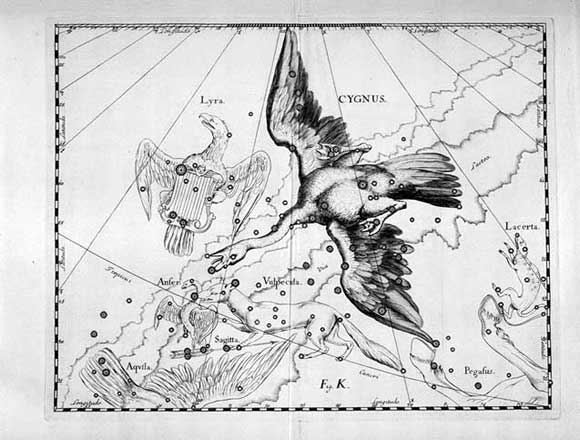

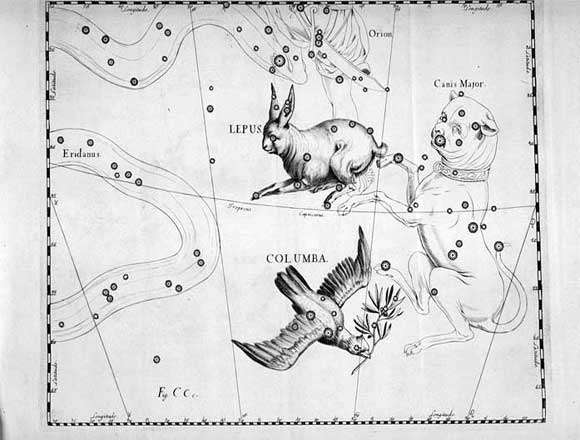

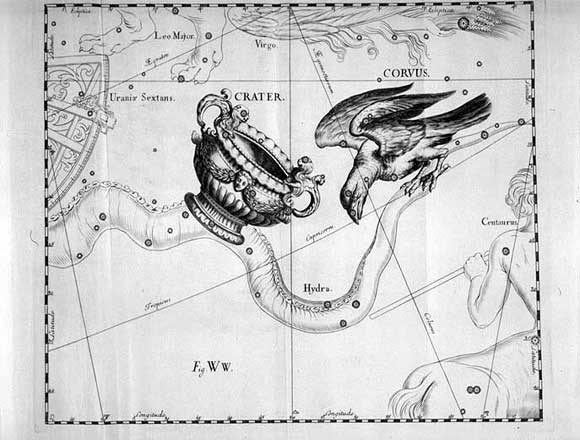

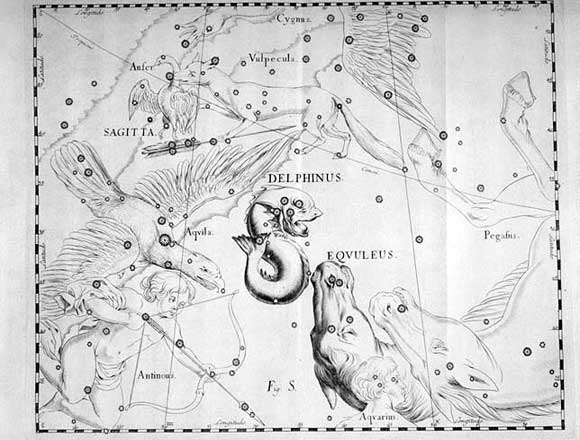

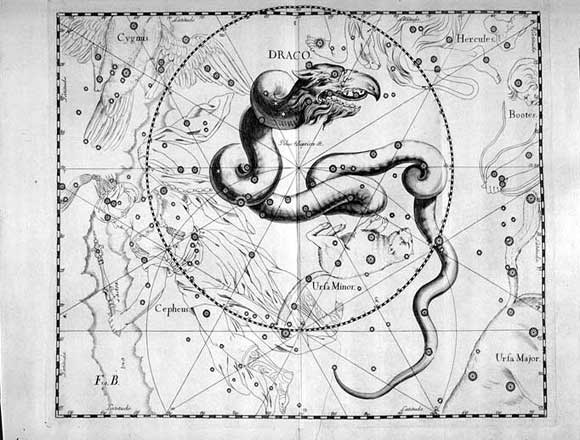

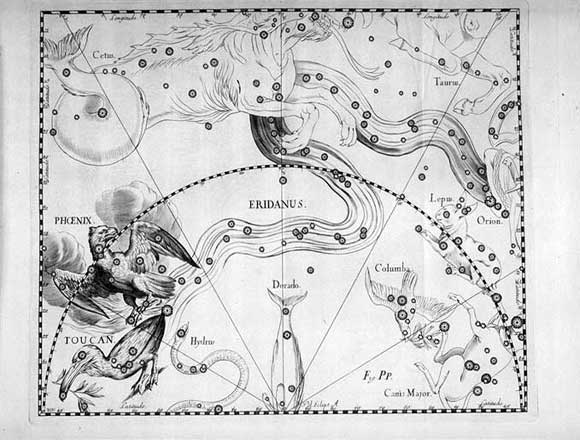

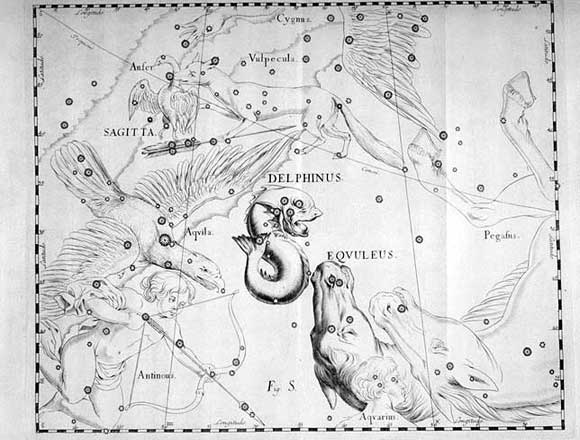

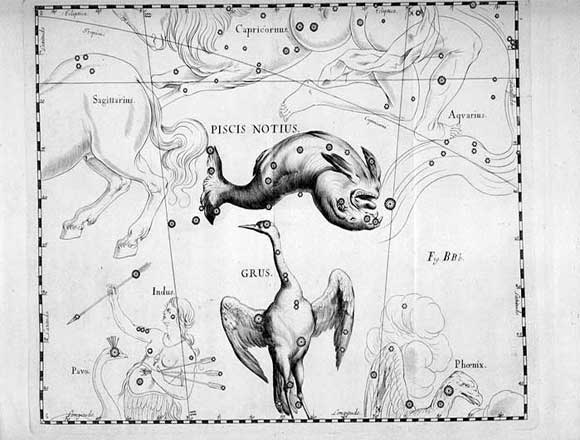

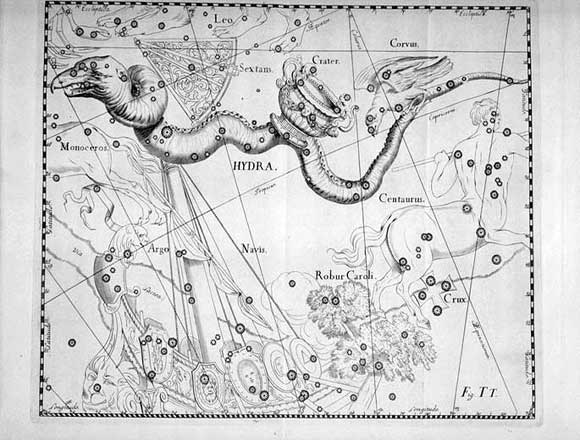

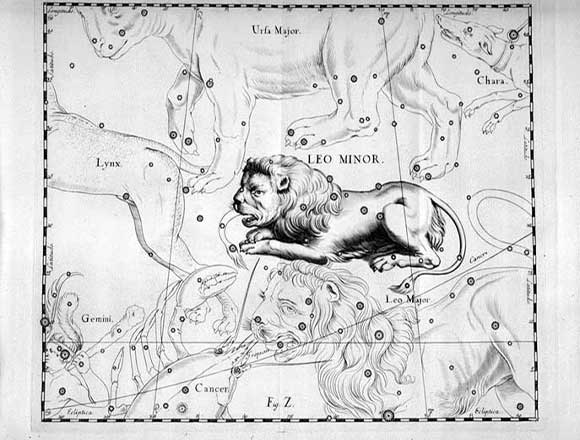

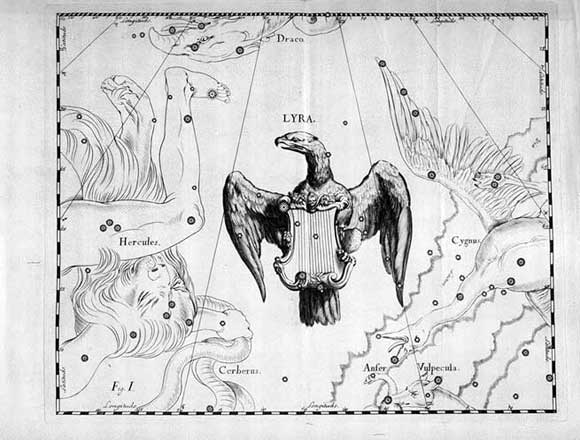

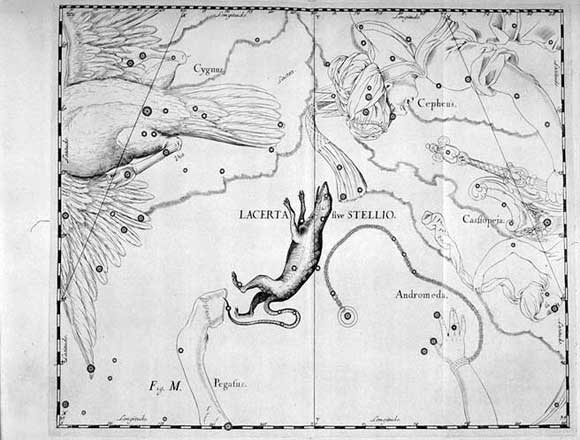

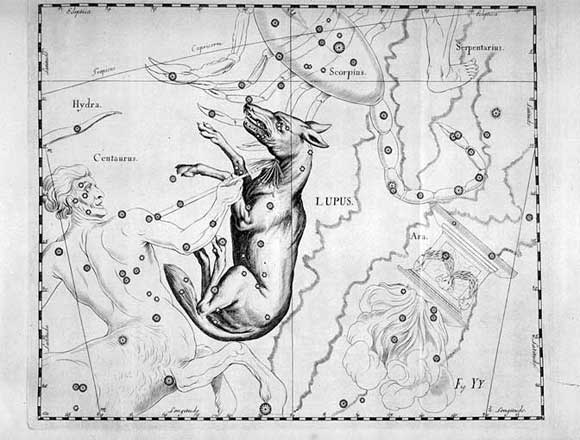

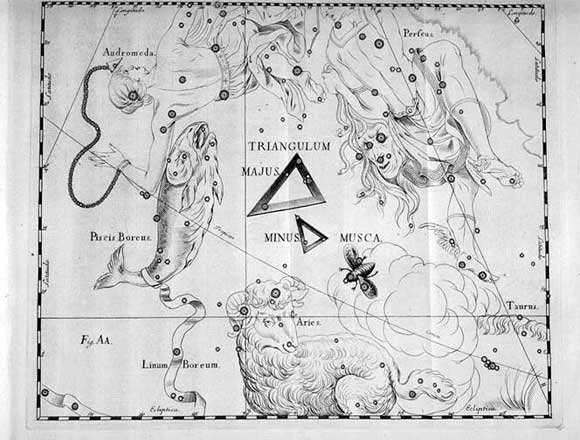

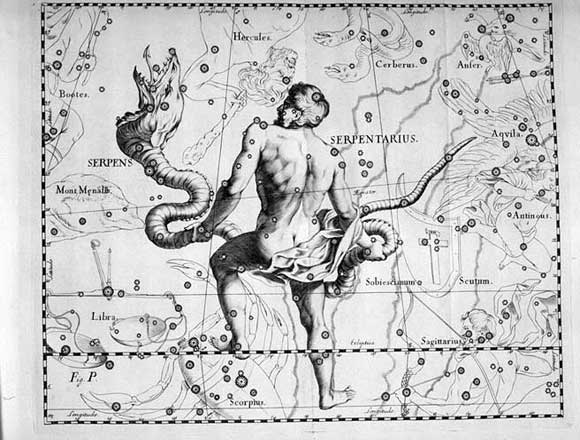

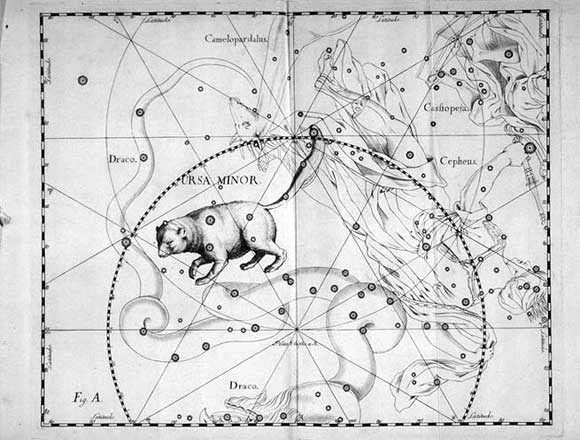

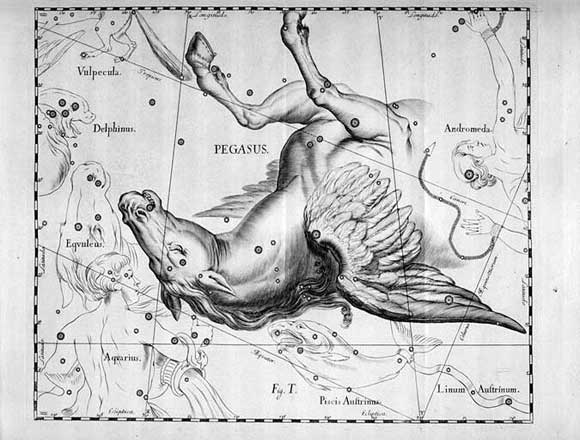

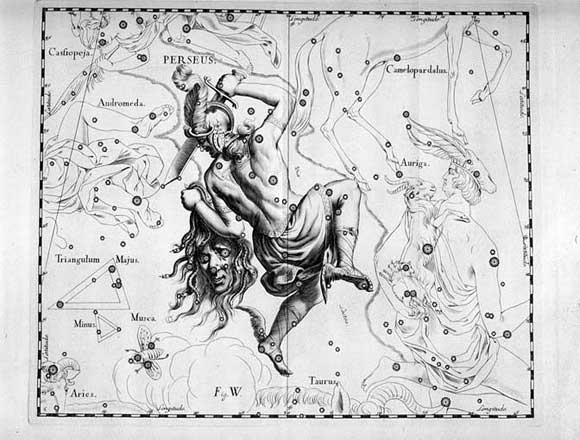

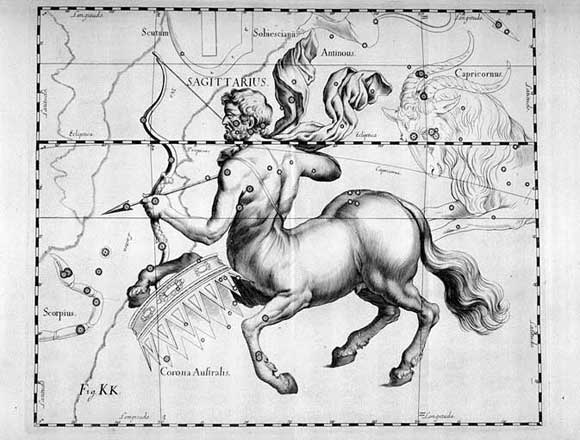

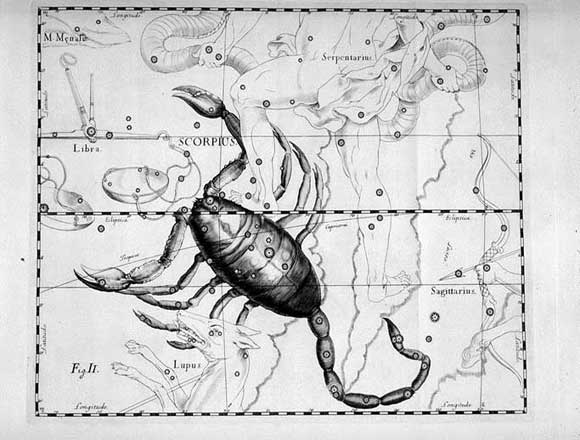

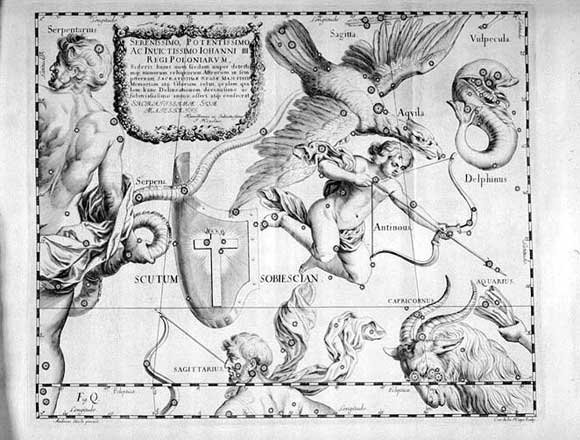

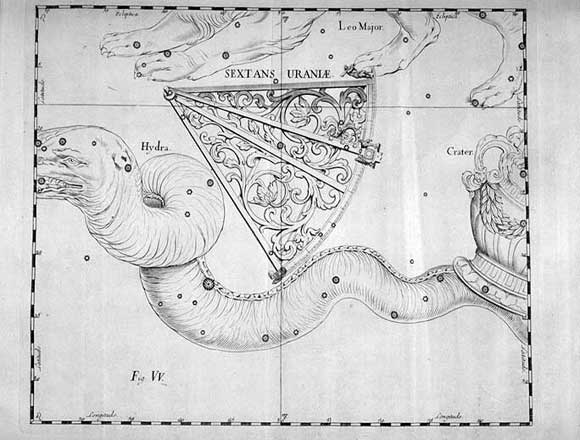

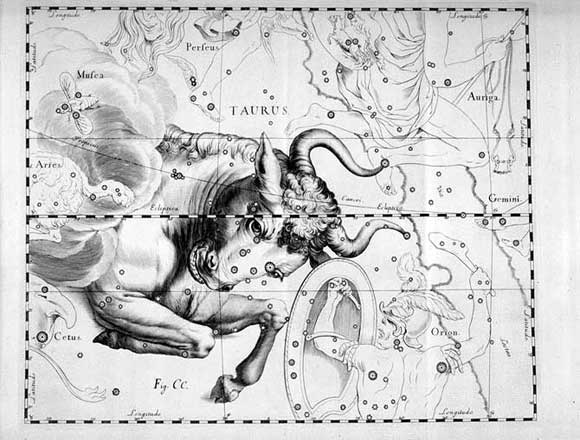

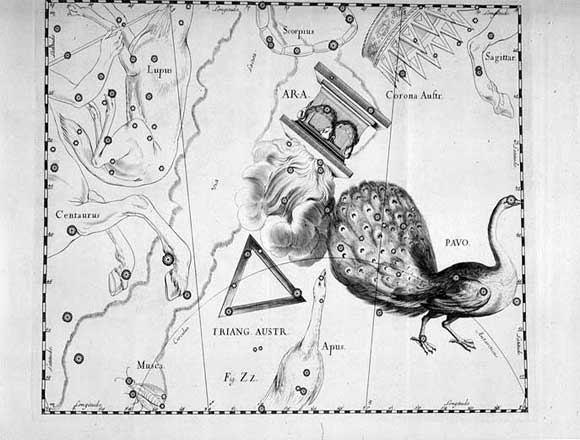

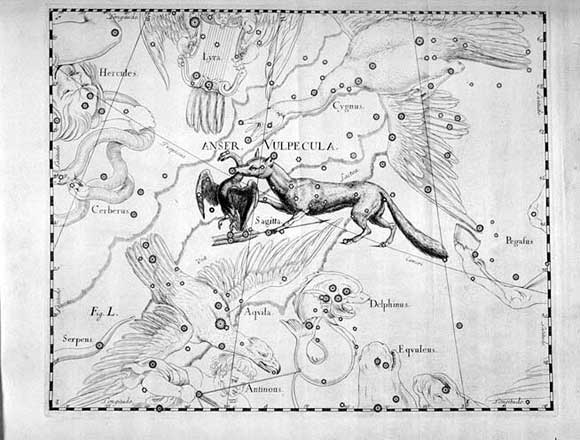

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

2012 – ITIS GALILEO – SECONDA PARTE – Marco Paolini

2012 – ITIS GALILEO – SECONDA PARTE – Marco Paolini

Lunedì 12 novembre 2012 – ore18:30

CENTRO AGGREGATIVO SOCIALE E CULTURALE

Nuova Latina Nascosa

Pza A. Salieri – Latina

A partire da lunedì 16 gennaio 2012 alle ore 20:00, iniziamo a svolgere attività per i soci e non, presso il Centro Aggregativo Sociale e Culturale di Nuova Latina Nascosa.

Per trovarci, seguire le indicazione sulla mappa.

Il locale si trova al primo piano, esattamente sopra la Pizzeria Saltimbocca

La Mappa

IL CALENDARIO

Il calendario delle aperture della nuova sede per i primi tre mesi del 2012 è così predisposto:

Lunedì 16 Gennaio 2012 – ore 20:00 : Come si usa il telescopio manuale.

Lunedì 30 Gennaio 2012 – ore 20:00: Proiezione e commento di video astronomici: Hubble e l’Espansione dell’Universo

Martedì 14 Febbraio 2012 – ore 20:00: Il Planetario Virtuale: Stellarium

Martedì 28 Febbraio 2012 – ore 20:00: Proiezione e commento di video astronomici: Il Sole

Martedì 13 Marzo 2012 – ore 20:00: Il Pericolo, Viene dal Cielo?

Martedì 3 Aprile 2012 – ore 20:30: Impariamo ad usare il telescopio Nextar 6″

Martedì 17 Aprile 2012 – ore 20:30: Proiezione e commento di video astronomici

Mercoledì 30 maggio 2012 – 20:30: Prepariamoci al transito di Venere sul Sole del 6 giugno 2012.

Mercoledì 31 ottobre 2012 – 18:30 – ITIS Galileo – Prima Parte – Video dello spettacolo di Marco Paolini

Lunedì 12 novembre 2012 – 18:30 – ITIS Galileo – Seconda Parte – Video dello spettacolo di Marco Paolini

La partecipazione è libera.

2012 – L’ECLISSE AUSTRALIANA

2012 – L’ECLISSE AUSTRALIANA

Collegamento Livestream dall’Australia per l’Eclisse Totale di Sole

Martedì 13 novembre 2012 – ore 20:15

CENTRO AGGREGATIVO SOCIALE E CULTURALE

Nuova Latina Nascosa

Pza A. Salieri – Latina

PROGETTO

In occasione dell’Eclisse Totale di Sole (non visibile dall’Italia) del 13 novembre 2012, Domenico D’Amato presenta una diretta video Livestream dell’evento dal luogo prescelto sul canale tematico dell’Associazione, raggiungibile all’indirizzo:

http://www.livestream.com/apalanlive, oppure

selezionando la voce APAlan LIVE del menù L‘Associazione nella prima pagina di questo sito,

Presso la sede dell’APA del Centro Aggregativo Sociale e Culturale del Centro Lestrella organizzeremo una proiezione su schermo della diretta video dall’Australia dell’evento a partire dalle 20:15 e fino alle 22:30

Coloro che desiderano assistere in compagnia a quest’evento straordinario sono invitati a farlo.

Ed ora qualche notizia per saperne di più sull’evento.

Il percorso dell’Eclisse inizia sul nord dell’Australia per poi proseguire verso est, attraversando tutto l’Oceano Pacifico, per terminare al largo delle coste del Cile.

Solo sul territorio australiano la totalità è visibile sulla terraferma.

Il luogo prescelto è Port Douglas, perché si trova sul percorso del centro della fascia di totalità.

Port Douglas è una nota città turistica sulla costa nord del Queensland, di fronte alla Grande Barriera corallina australiana.

Le coordinate geografiche della posizione prescelta per la ripresa e la trasmissione dell’evento è (approssimativamente):

16°29’ 09”S – 145°28’03” E – GMT+10

Ecco gli orari dell’evento in tempo italiano: tra parentesi l’ora locale di Port Douglas (per la differenza di fuso – GMT+10 -, l’eclisse avviene la mattina del 14 novembre)

Sole sorge 20:37 (05:37)

Inizio eclisse parziale : 20:44:26 (05 :44 :26)

Inizio Eclisse Totale : 21:38:03 (06 :38 :03)

Fine Eclisse totale: 21:40:07 (06:40:07) per una durata della totalità di 2’ 03” ed un’altezza sull’orizzonte 13° (Diam Sole = 0.5°)

Fine Eclisse Parziale: 22:39:40 (07:39:40)

Le altre eclissi in Australia:

SOLSTIZIO D’ESTATE

SOLSTIZIO D’ESTATE

Carissimi amici ciechi ed ipovedenti,

siccome oggi, 21 giugno 2013, alle 5 di questa mattina, la Terra è arrivata al Solstizio d’Estate, è doveroso, per noi astrofili, non farlo passare sotto silenzio.

In questo giorno il Sole alle ore 12 (ora solare) si trova al suo punto più alto di tutto l’anno (visto da Roma 72°, visto da Palermo 76°, dal Brennero 67° di altezza sull’orizzonte).

Un’altezza che da molti giorni è “quasi” sempre la stessa e sarà così ancora per molti altri giorni.

Ad occhio nudo, praticamente sempre la stessa altezza per più di un mese.

Da qui il significato di Sol-stizio= Sole-che-staziona, si ferma per un po’.

La stessa cosa si nota quando si osserva il Sole che sta nascendo o tramontando: il Sole nasce e tramonta sempre, più o meno, negli stessi punti sull’orizzonte per circa un mese.

Tutto è diverso a mano a mano che si avvicina Settembre con l’Equinozio Autunnale.

In questi giorni la vostra ombra è circa un terzo della vostra altezza, proprio perché il Sole è così alto; a Natale l’ombra sarà uguale a circa il doppio dell’altezza.

Ma ci sono due giorni durante l’anno in cui l’ombra è uguale all’altezza e gli antichi potevano misurare l’altezza delle piramidi, degli alberi, delle costruzioni, ecc. semplicemente misurando la lunghezza dell’ombra.

Quali sono questi due giorni?… e perché sono due?… ve lo dirò in seguito, se vorrete saperlo.

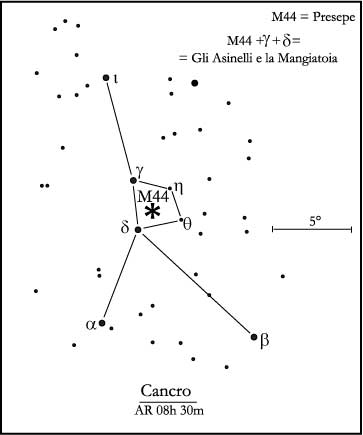

2000 anni fa, in questo giorno, il Sole entrava nella costellazione del Cancro.

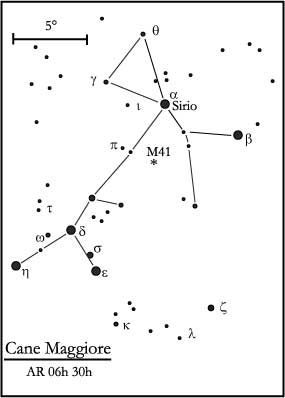

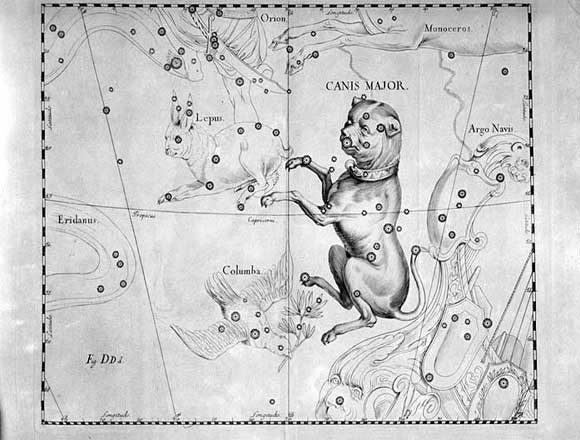

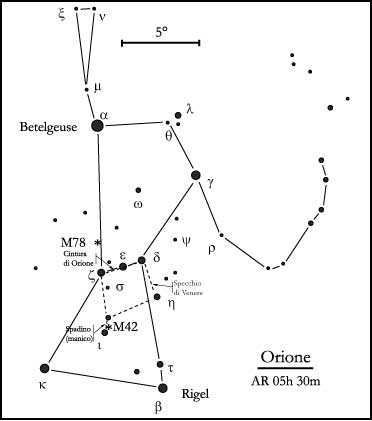

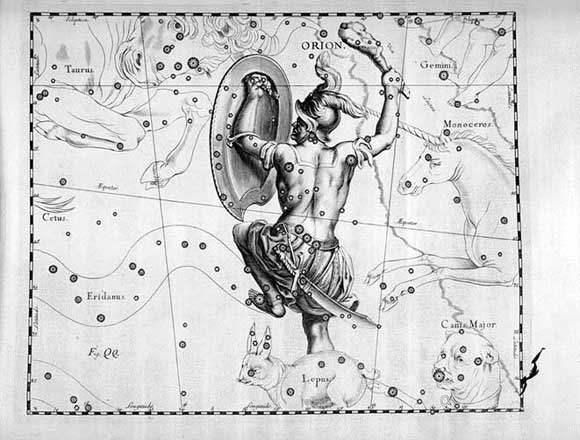

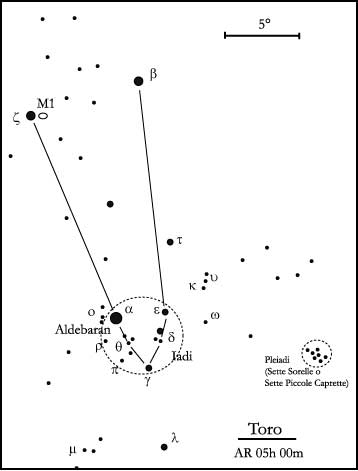

Oggi, 21 giugno, invece, il Sole si trova esattamente sulla linea (immaginaria) che separa la costellazione del Toro con quella dei Gemelli, esattamente sopra la costellazione del grande cacciatore Orione che con i suoi due Cani rappresenta la zona della cosiddetta “canicola estiva”: dove il Sole…,picchia e picchia forte!

Infatti già fa caldo e si suda, e come!

E pensare che fra 10 giorni (il 5 luglio) la Terra arriverà all’Afelio che è il punto più lontano della Terra dal Sole!

Qui a Latina “celebreremo” l’Afelio con una bella pizza. (5 luglio la….pizzata dell’Afelio, www.astronomiapontina.it).

Mi fermo perché non so se vi va di leggere ancora di queste cose.

Se si, ditemelo e ci risentiremo all’equinozio d’Autunno (22 settembre) altrimenti vi prego di inviarmi una mail anche vuota, io capirò e cancellerò il vostro indirizzo.

Però, se pensate che questi argomenti possano interessare – incuriosire o stimolare anche qualche vostro amico cieco o ipovedente, vi prego, non esitate a dirmelo: mi farà molto piacere aggiungere un … posto a tavola).

Se volete farmi qualche domanda, non esitate, vi risponderò compatibilmente con il tempo a disposizione, ma vi risponderò.

I vostri indirizzi email saranno sempre, come ho fatto adesso, in Ccn, cioè dove nessuno li può leggere. Fino a richiesta diversa.

Per adesso, Buon Solstizio e Buona Estate a tutti!

Andrea Miccoli.