ALTARE

ALTARE

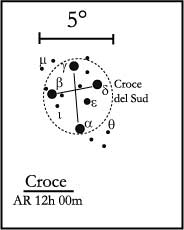

LA COSTELLAZIONE

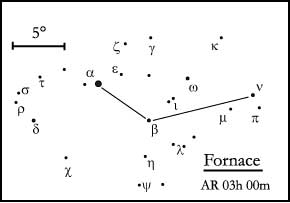

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

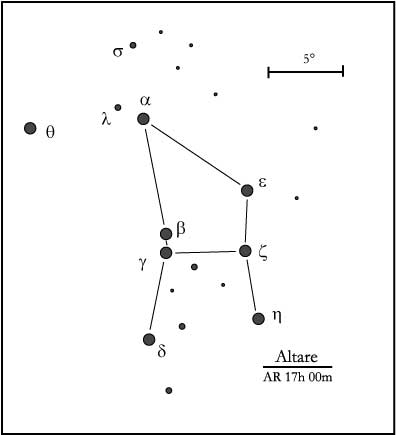

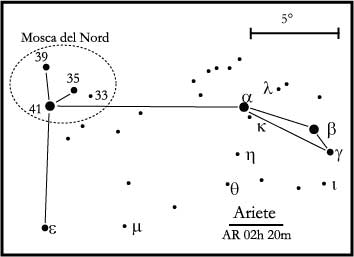

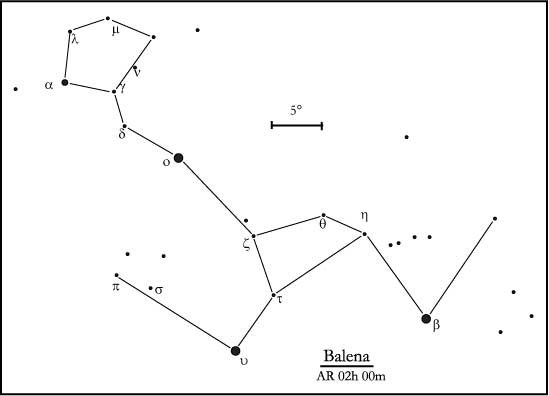

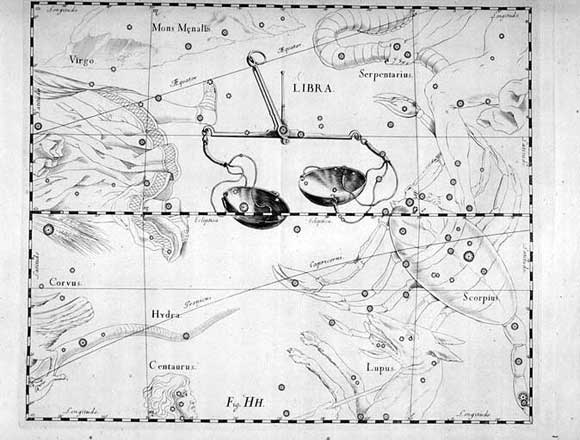

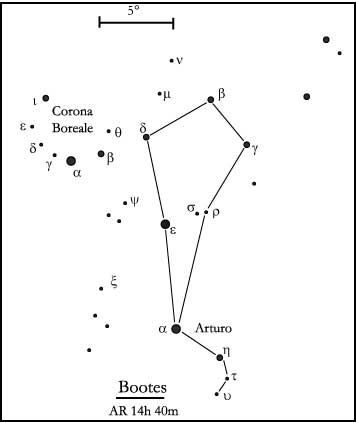

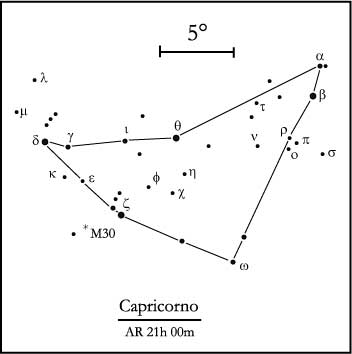

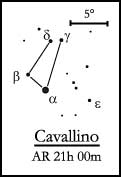

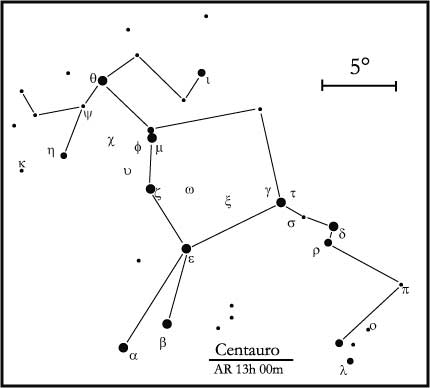

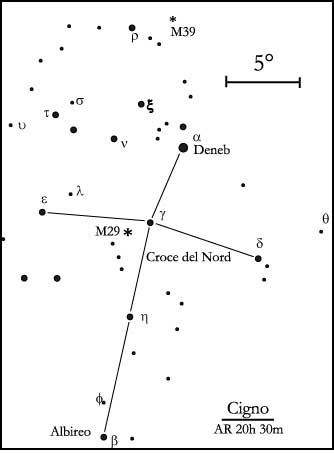

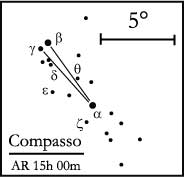

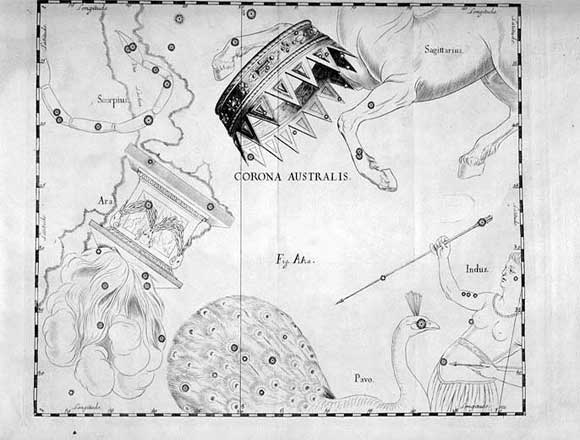

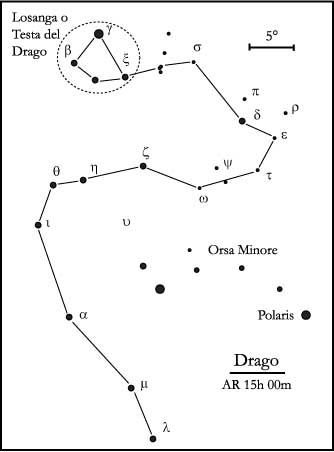

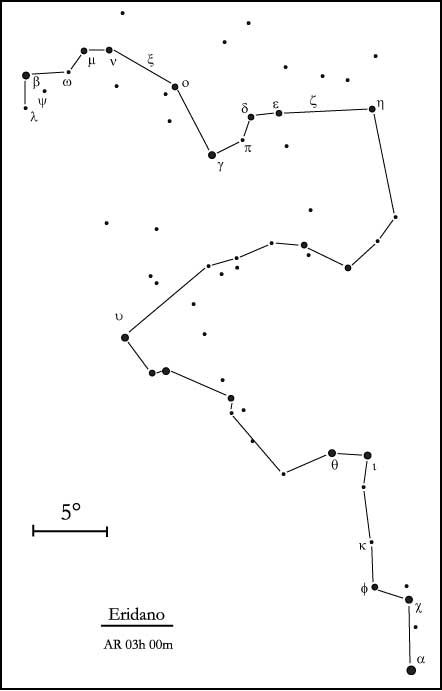

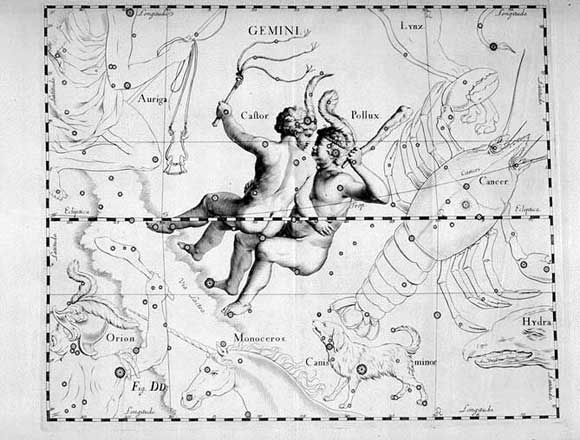

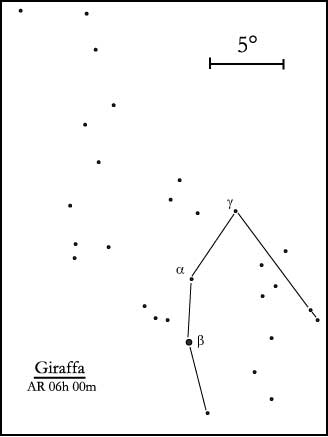

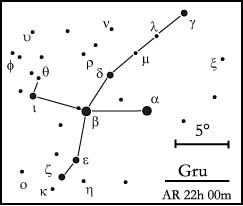

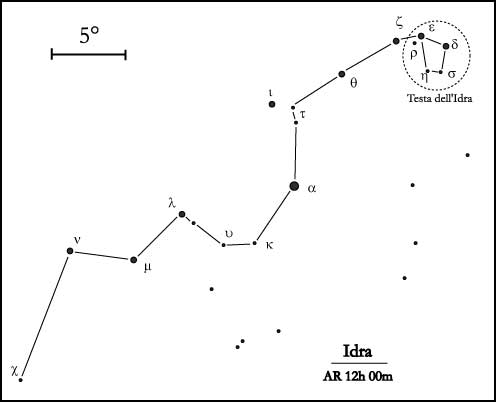

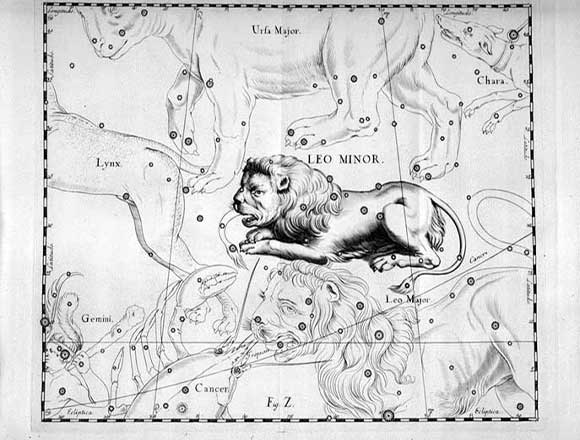

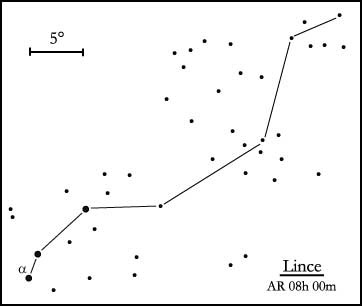

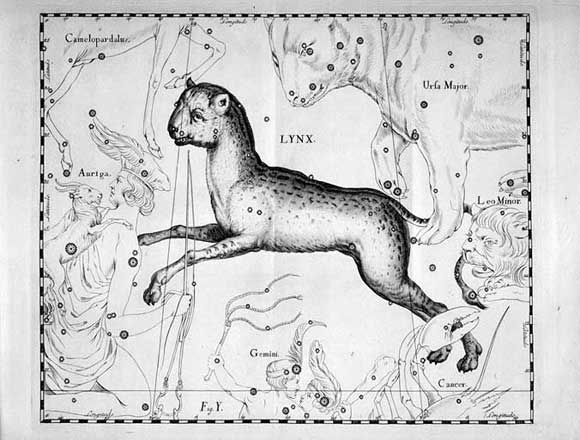

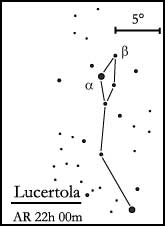

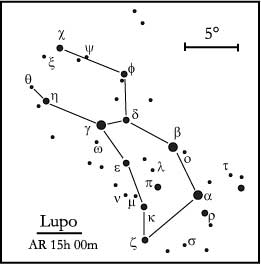

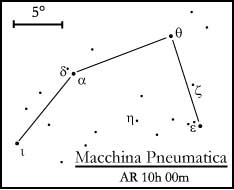

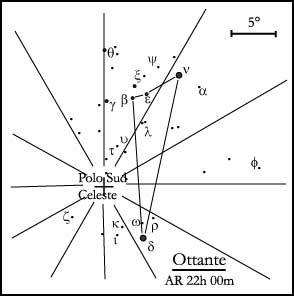

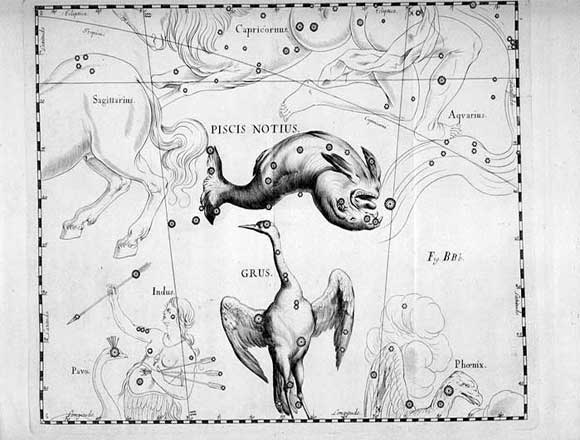

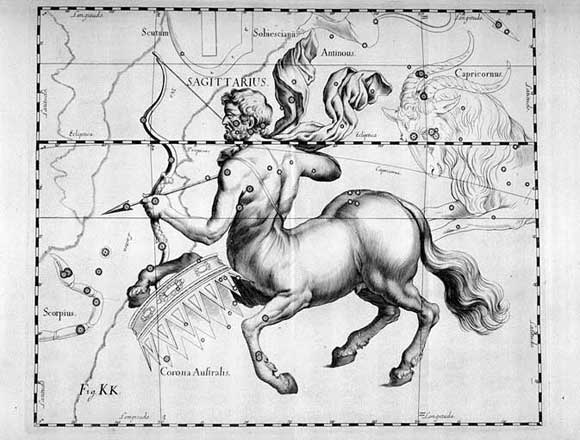

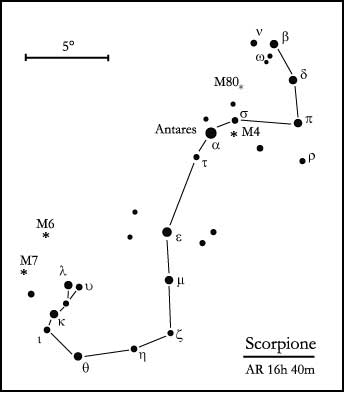

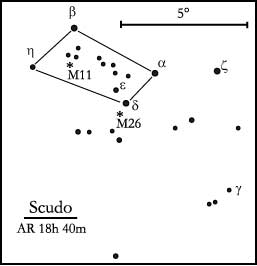

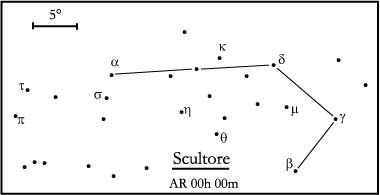

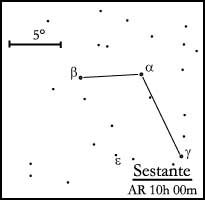

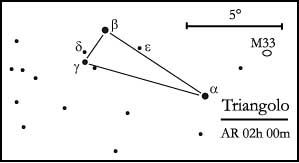

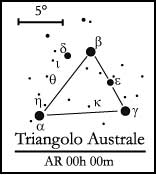

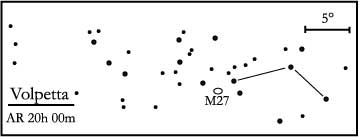

L’asterismo della costellazione dell’Altare

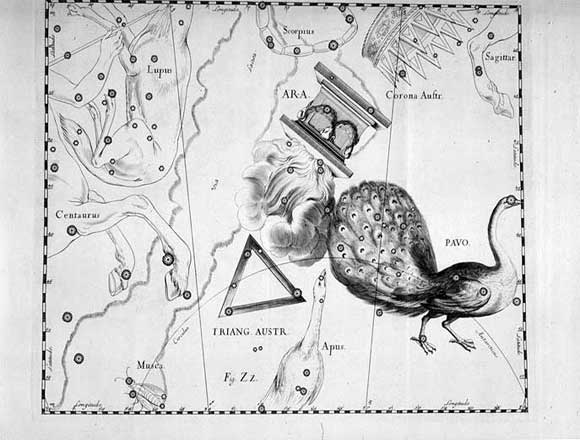

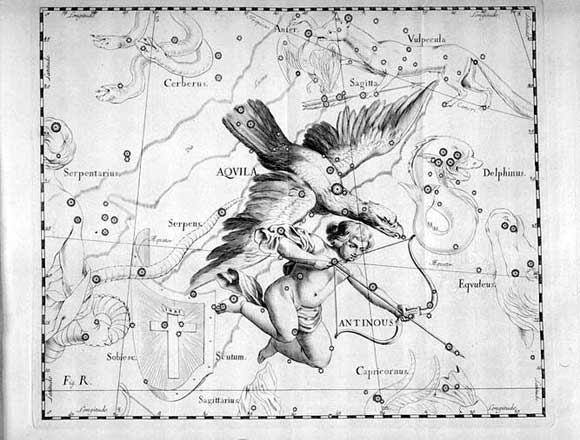

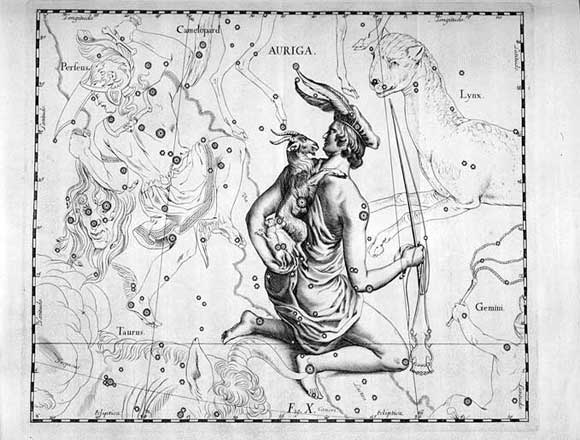

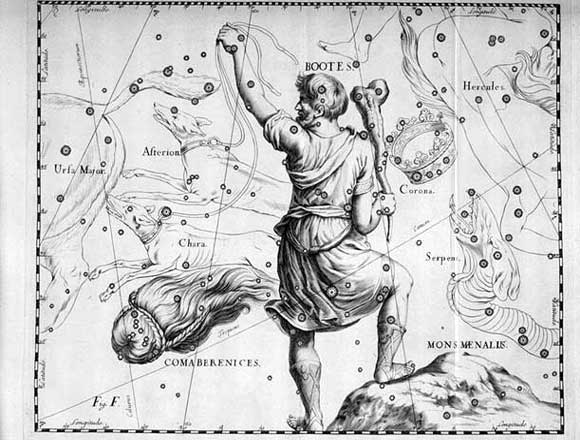

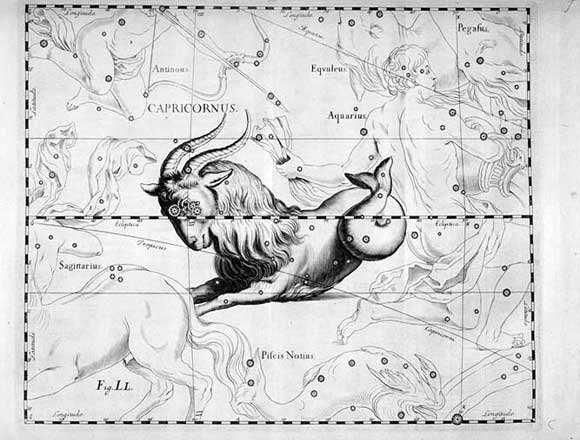

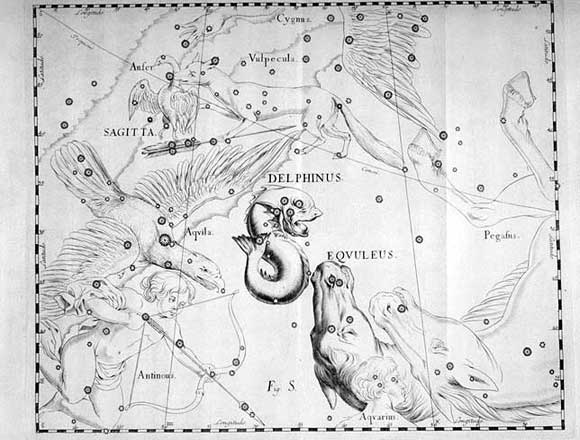

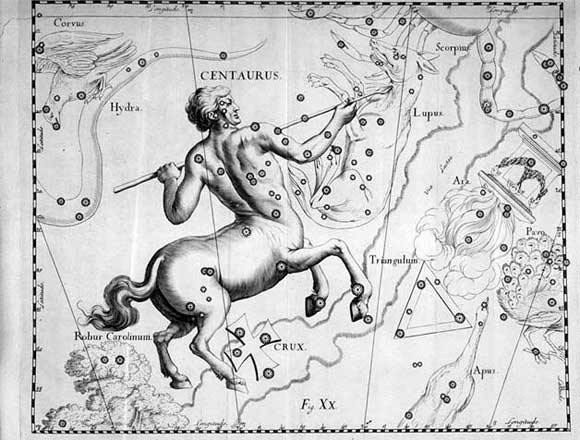

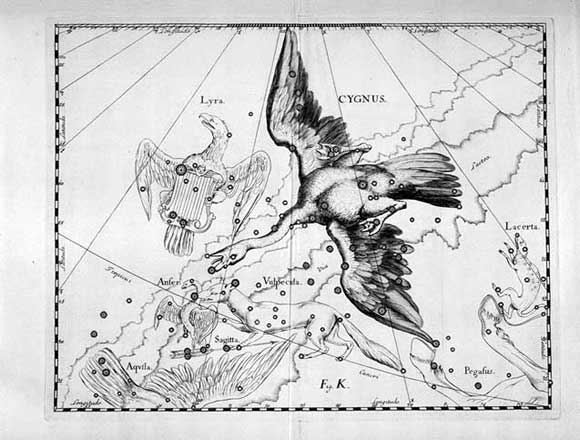

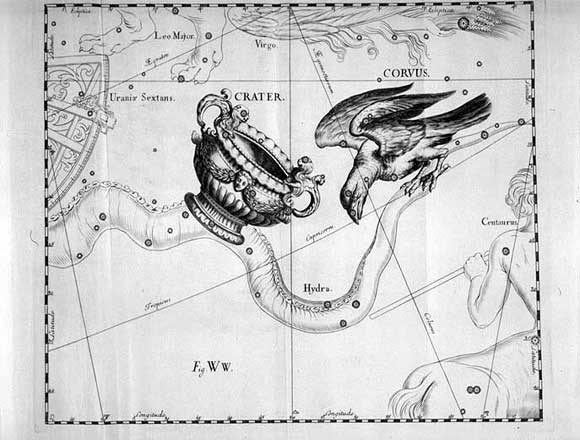

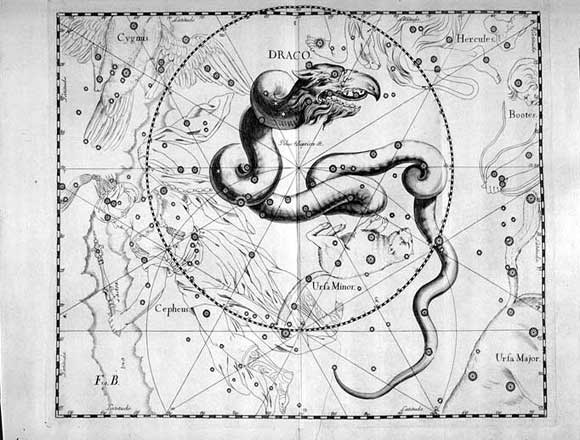

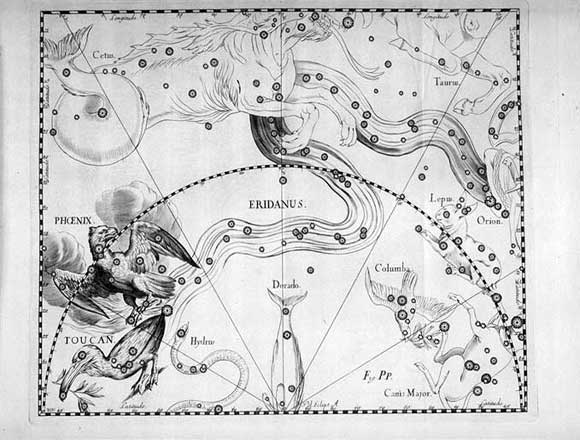

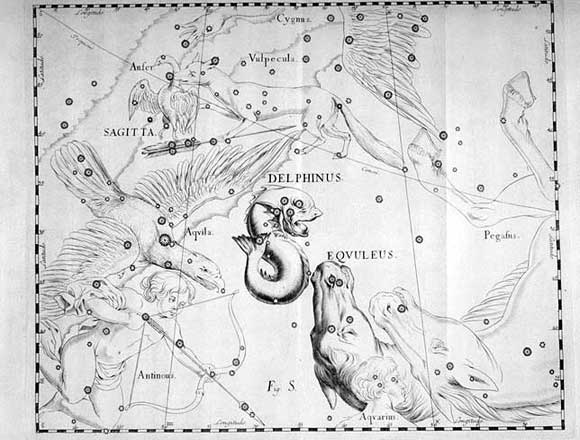

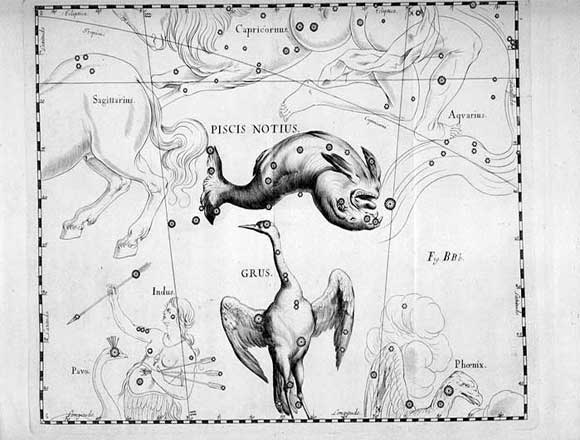

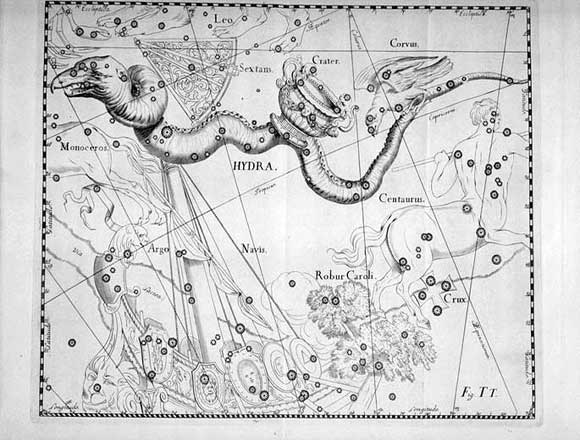

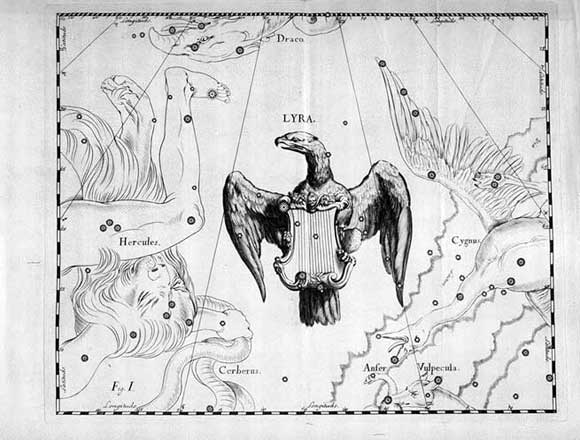

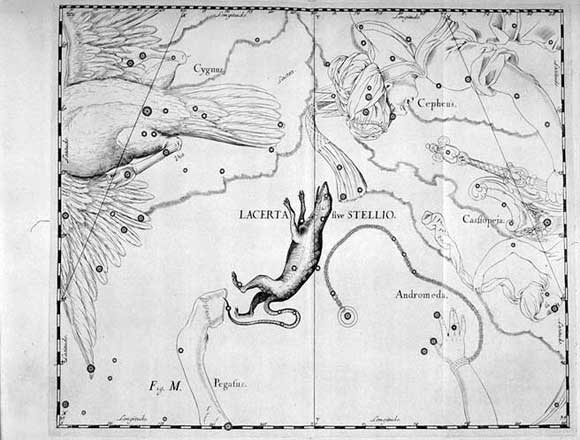

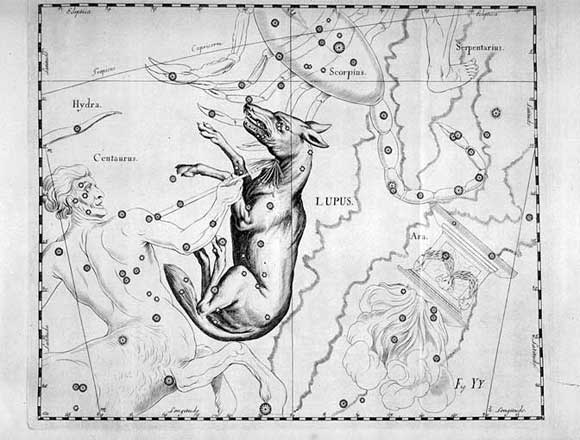

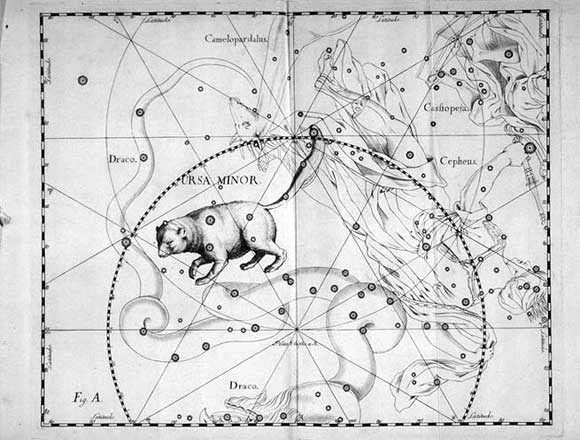

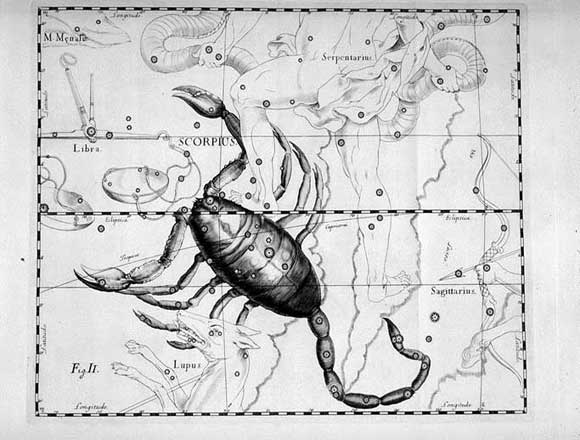

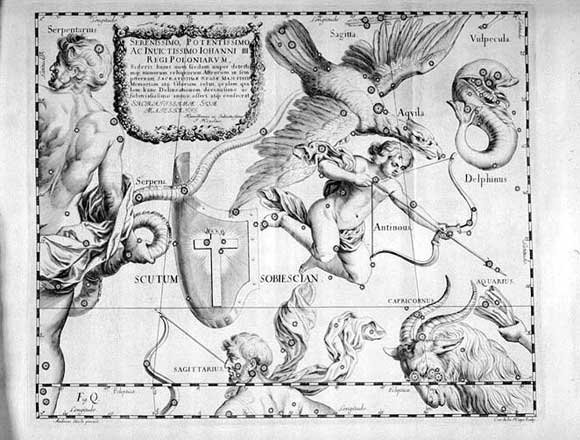

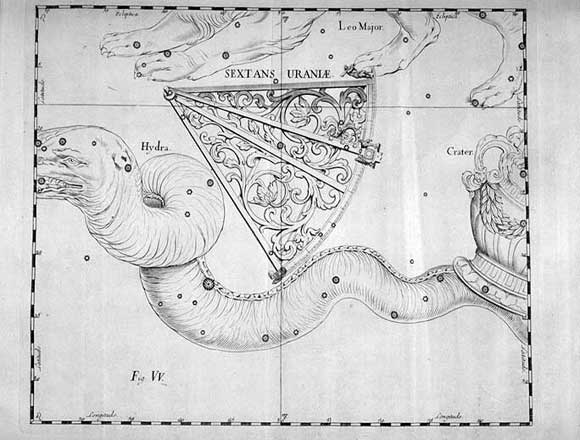

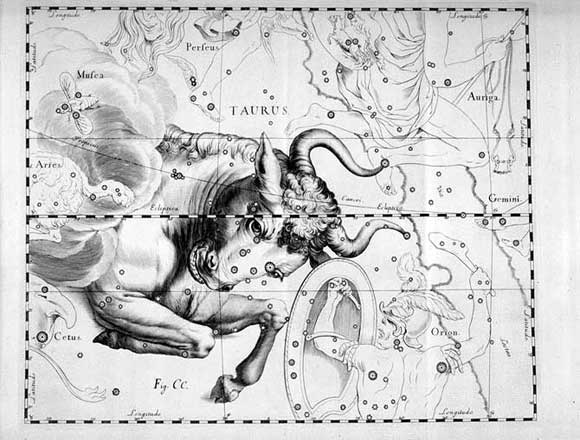

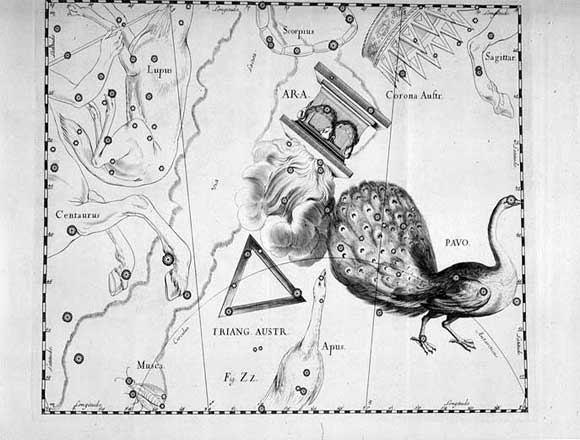

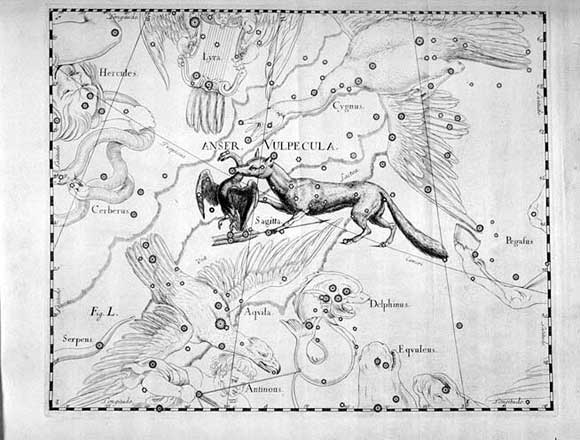

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

LE 13 COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO

LE 13 COSTELLAZIONI DELLO ZODIACO

Cari amici ciechi ed ipovedenti,

il 23 del mese di settembre 2014, alle ore 04.00 del mattino, la nostra Terra è transitata nel punto della sua orbita che è l’ Equinozio d’Autunno.

Ormai è passato, ma siccome questa doveva essere la pillolina di settembre, ne accenniamo appena un po’ perché l’evento astronomico più rilevante di settembre è l’Equinozio d’Autunno.

In questo giorno si verificano le stesse condizioni del giorno e della notte simili all’Equinozio di Primavera e cioè 12 ore di buio e 12 ore di luce su tutta la Terra, sia nell’emisfero settentrionale che in quello meridionale.

Da questo giorno in poi l’emisfero meridionale va incontro alla sua estate, infatti per loro questo è l’Equinozio di Primavera, le sue giornate si cominceranno ad allungare e le notti ad accorciare.

Nel nostro emisfero (nord) dato che questo è l’Equinozio d’Autunno, andiamo verso l’inverno e le ore di luce diminuiranno mentre le notti si allungheranno.

Degli equinozi abbiamo già parlato ampiamente nel mese di settembre 2013 quindi non è il caso di ripetere pari-pari le stesse cose visto che vi basta fare un semplice click al mese di settembre 2013 – pillola n° 5 – e potete rinfrescarvi tutto sull’equinozio.

Se non ce l’avete più potete andare a prendere tutto all’indirizzo che segue:

https://www.astronomiapontina.it/

Quindi, come già anticipato, vi parlo delle 13 costellazioni dello Zodiaco.

Ma prima vi do qualche informazione sulle costellazioni in generale, poi parleremo di quelle dello Zodiaco in modo particolare.

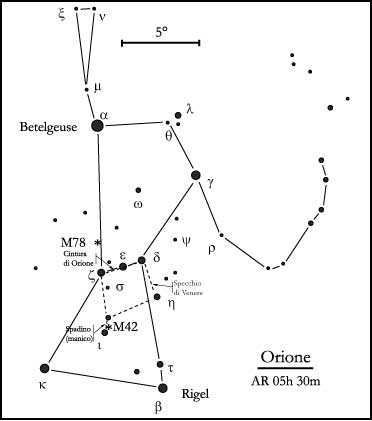

Cosa sono le costellazioni? sono gruppi di stelle che si vedono come puntini luminosi (come punte di spillo) sparsi a caso qua e là in cielo.

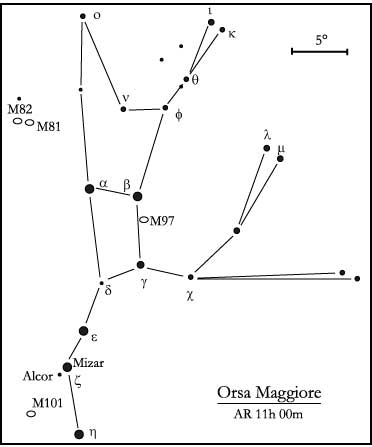

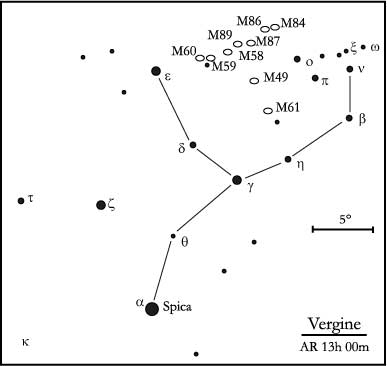

Quanto sono grandi le costellazioni? Diciamo che con la mano aperta e tenendo il braccio teso verso il cielo potremmo coprirne una di ampiezza media, ma per alcune non basterebbero due mani affiancate (Vergine, Idra, Orsa Maggiore, Balena, Ercole, ecc).

Quante stelle si possono vedere in ogni costellazione? In teoria anche più di cento se siamo immersi in un buio…pesto ed abbiamo una vista d’aquila, ma l’inquinamento luminoso ed atmosferico presenti nelle nostre città possono far sparire anche tutte le stelle del cielo.

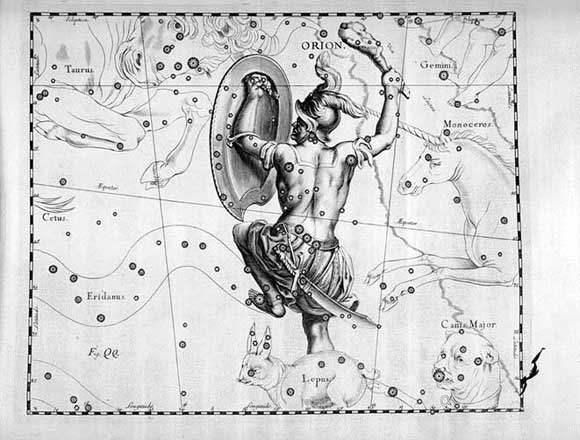

Gli antichi avevano assoluto bisogno di conoscere il cielo per vivere: era la loro bussola, il loro calendario, il loro orologio.

Per poterne parlare dovevano dare un nome alle varie zone del cielo e perciò dovettero inventare le costellazioni.

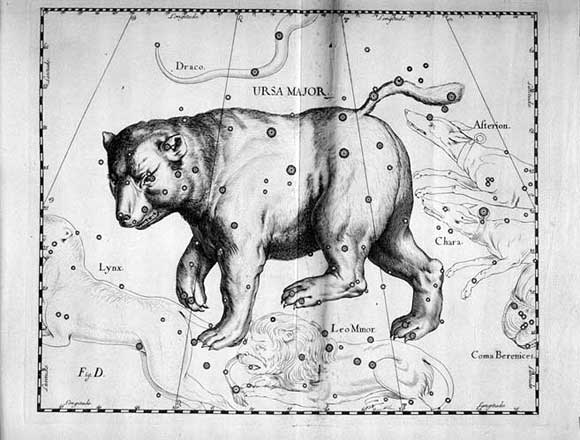

Nomi ovvi in alcuni casi quando le stelle di una certa zona sono disposte in modo da richiamare alla mente la forma di qualche figura nota: come il leone, lo scorpione, il drago, il cigno, il toro, ecc. che assomigliano -in qualche modo- all’animale da cui deriva il loro nome, oppure persone come gemelli, vergine, Orione, ma anche qualche strumento come bilancia, corona, altare, ecc.

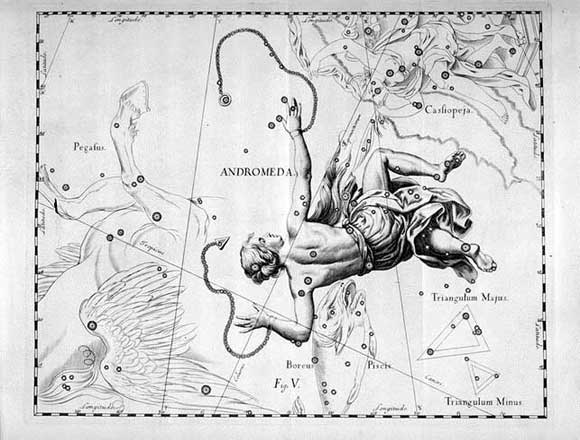

In molti altri casi invece nomi di pura fantasia come Cassiopea, Ariete, Cancro, Andromeda, Bovaro, ecc. che non hanno alcuna relazione o l’hanno in minima parte con la figura della costellazione.

Attualmente tutte le costellazioni sono 88.

In passato erano di meno perché nei mari dell’emisfero meridionale della Terra non era ancora andato nessuno.

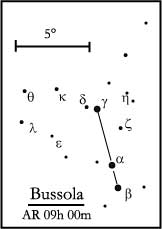

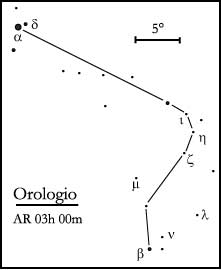

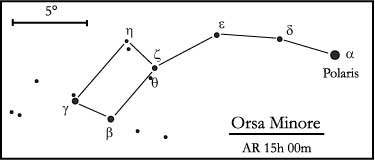

Quando i primi esploratori cominciarono ad avventurarsi nei mari del sud, fecero la conoscenza di cieli mai visti e quindi anche di costellazioni nuove alle quali vennero dati dei nomi nuovi ed importanti per quei tempi come il sestante, la bussola, il telescopio, l’orologio, il microscopio, ecc.

Una importanza particolare è stata sempre data alle costellazioni dello Zodiaco, perché? Perché sono le uniche ad essere “attraversate” tutte e 13 dal Sole, dalla luna e dai pianeti anche se in tempi diversi.

Le altre 75 costellazioni stanno più su o più giù rispetto alle 13 dello Zodiaco.

Il Sole attraversa queste 13 costellazioni disegnando una linea che si chiama Eclittica che significa “luogo delle eclissi”.

Noi diciamo che il Sole “attraversa” le varie costellazioni zodiacali, ma in realtà tutti sappiamo che sta fermo al centro del sistema solare.

Siamo noi che gli giriamo intorno e per questo nostro movimento sappiamo che dietro di lui cambia lo sfondo dove ci sono le costellazioni dello Zodiaco.

Queste costellazioni sono sempre state lì, nessuna è stata scoperta adesso o di recente, solo erano assemblate diversamente dalle varie civiltà del passato.

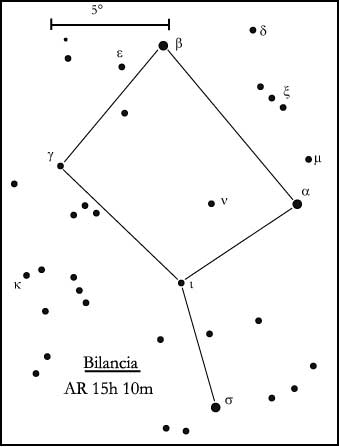

Per esempio, lo Scorpione e la Bilancia, un tempo, erano una sola costellazione che si chiamava Scorpione.

In seguito sono state divise ma i nomi delle stelle sono rimasti quelli di prima, infatti le due stelle più importanti della bilancia si chiamano ancora “la chela settentrionale” e “la chela meridionale” (Zunen-el-shamali e Zuben-el-genubi) due nomi che per il loro significato fanno capire che una volta erano parte dello Scorpione.

Ma come facevano gli antichi a sapere in quale costellazione si trovava il Sole se quando in cielo c’è il Sole è impossibile vedere le stelle?

Ebbene, osservavano, di sera, la costellazione più vicina al Sole appena tramontato e la mattina dopo osservavano quale era l’ultima costellazione che si vedeva prima del sorgere del Sole, in mezzo alle due c’era quella coperta dal Sole, cioè dove si trovava il Sole.

Io uso e faccio usare la mappa dello Zodiaco, che ho chiamato IL GIROSOLE ed è un piccolo modellino (formato A4) che porto nelle scuole e regalo a chiunque me lo chiede, dove si vedono le 13 costellazioni disposte a cerchio e tutte con le date, dentro al cerchio c’è la Terra che gira intorno al Sole che sta fermo.

Tutto questo va bene ai vedenti ma noi lo abbiamo realizzato in Braille anche per i non vedenti ai quali lo daremo al seminario dell’anno prossimo.

Ma ovviamente ho pensato anche a voi che leggete. Andiamo per gradi.

Vediamo adesso perché i segni sono 12 e le costellazioni sono 13.

I segni sono 12 da quando i mesi sono diventati 12 e cioè da quando il re di Roma si chiamava Numa Pompilio (713 a.c.), prima di lui, con Romolo, i mesi erano 10 e cominciavano da marzo.

Allora settembre era per davvero il settimo mese dell’anno ed ottobre era l’ottavo e novembre il nono, ecc. e questi nomi da allora non sono più cambiati.

Con 12 mesi anche i segni dovevano essere 12: ogni persona doveva essere nata -per forza- in un mese, ad ogni mese fu assegnato un segno e quindi ad ogni persona poteva essere fatto l’oroscopo e l’oroscopo erano soldini, tanti soldini che entravano nelle tasche dei furbetti astrologi che erano antichi ma non stupidi.

Anche oggi, dopo migliaia di anni, è ancora così a dimostrazione che hanno avuto la vista lunga, molto molto lunga…..!

In quei tempi (parliamo di oltre 2000 anni fa) quando c’era solo l’astrologia come scienza del cielo, tra le date dei 12 segni e le date delle 12 costellazioni c’era anche una certa corrispondenza, oggi non è più così ed in futuro lo sarà sempre di meno.

Il motivo sta in un particolare movimento della Terra -chiamato precessione- che fa cambiare le stelle polari così come fa cambiare le costellazioni dello Zodiaco.

In pratica succede che ciascuna delle 13 costellazioni piano piano passa in ciascuno dei 12 mesi dell’anno cambiando mese ogni 2000 anni circa e tornando nella posizione iniziale dopo circa 26.000 anni, tanto dura un periodo completo.

Questo periodo si chiama anno platonico e fu scoperto da Ipparco di Nicea 150 anni prima di Cristo.

Lo so, è roba da non credere! (faccina molto stupita)

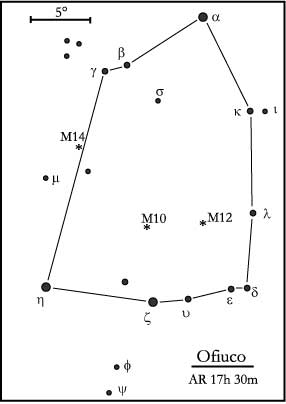

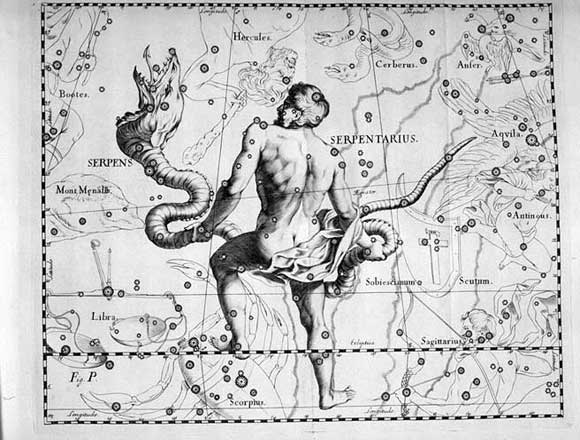

Ora diamo un’occhiata alla tredicesima costellazione e conosciamola da vicino.

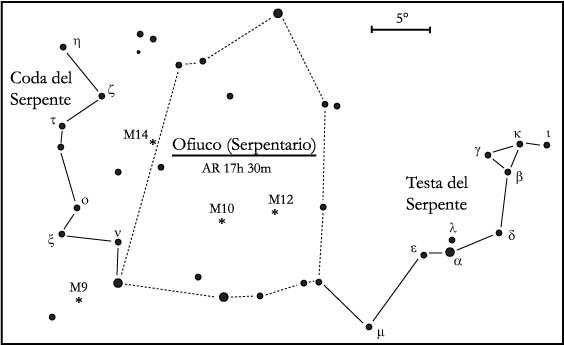

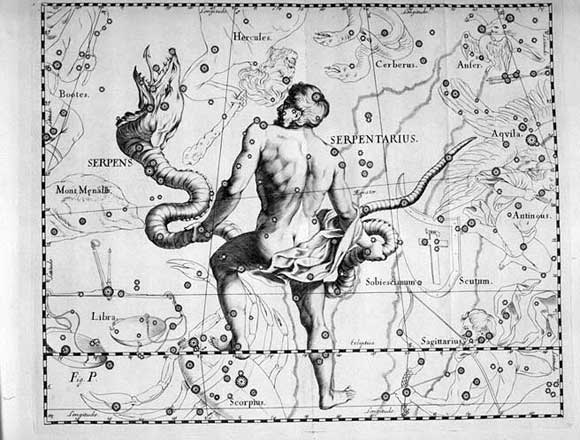

Si chiama Ofiuco o Serpentario. Il suo simbolo è un vecchio che si appoggia ad un bastone intorno al quale sta attorcigliato un serpente.

Questo vecchio è un medico e si chiama Asclepio o Esculapio secondo la mitologia greca o romana.

Il bastone con uno o due serpenti attorcigliati ancora oggi è usato come simbolo nella medicina moderna.

Di Ofiuco vi accenno, brevemente, il mito:

Esculapio stava nella sua caverna (cioè il suo studio medico) quando arrivarono due soldati che trasportavano il corpo di un soldato ucciso, si chiamava Glauco.

Lo lasciarono lì ed andarono via.

Mentre Esculapio era pensieroso sul da farsi, un serpente si attorcigliava al suo bastone e tentava di salire, lui se ne accorse, buttò via il bastone ed uccise il serpente.

Subito dopo, un altro serpente entrò nella caverna, aveva in bocca un filo d’erba, strisciando s’accostò al serpente ucciso, gli pose sulla testa il filo d’erba, ed ambedue andarono subito via velocemente.

Esculapio capì quello che doveva fare: prese il filo d’erba e lo pose sulla testa di Glauco.

Anche Glauco ritornò in vita. Da allora Esculapio usò quel filo d’erba con tutti quelli che erano in fin di vita e quindi non moriva più nessuno.

Plutone, dio dell’oltretomba, non vedendo arrivare più nessuno cominciò a preoccuparsi per il suo lavoro e siccome era figlio di Giove (un raccomandato) (occhiolino), inviò un messaggio al padre: “Qua non muore più nessuno! Se non fai qualcosa per fermare quell’Esculapio finisco anch’io in cassa integrazione!”(sorriso).

E così Giove prese una saetta e la lanciò contro Esculapio che morì fulminato e fu portato in cielo dove ancora oggi si trova sotto forma di costellazione con il nome di Ofiuco (o Serpentario).

Anche il serpente è con lui: alla sua sinistra c’è la testa (càput) ed alla destra c’è la coda (càuda), questa è l’unica costellazione composta da due parti distinte e separate.

Ogni costellazione ha il suo mito anzi, i suoi miti, diversi a seconda delle varie civiltà che si sono succedute nel tempo e tutte hanno animato il cielo con personaggi e storie creati secondo la propria cultura.

Tutte le costellazioni hanno dimensioni diverse, ci sono quelle piccole e quelle grandi. Anche nello Zodiaco è così.

C’è la vergine che viene “attraversata” dal Sole in 45 giorni come vedremo qui appresso, e c’è lo scorpione che viene attraversato in meno di una settimana, ma non perché l’intera costellazione è così piccola, no, è piccolo e stretto il tratto di scorpione dove passa il Sole.

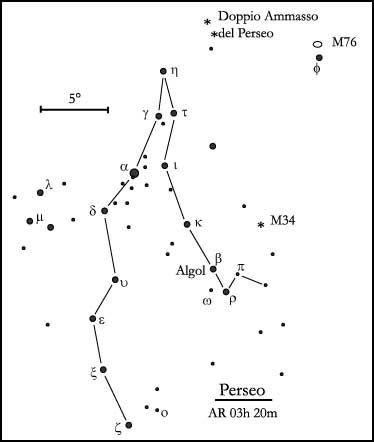

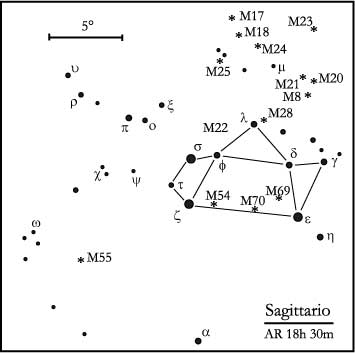

Ed ecco per voi qui di seguito le 13 costellazioni con le relative date.

Nel passaggio del Sole da una costellazione a quella successiva ho messo solo la data del giorno, non ho messo l’orario per non complicare ulteriormente il quadro con altri numeri.

Il 16 settembre il Sole entra nella Vergine,

il 31 di ottobre il Sole entra nella Bilancia,

il 23 novembre il Sole entra nello Scorpione,

il 29 novembre entra nell’Ofiuco (o Serpentario 13° costellazione),

il 18 dicembre entra nel Sagittario,

il 20 gennaio entra nel Capricorno,

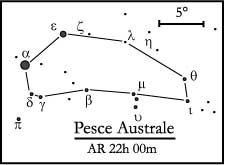

il 16 febbraio entra nell’Acquario,

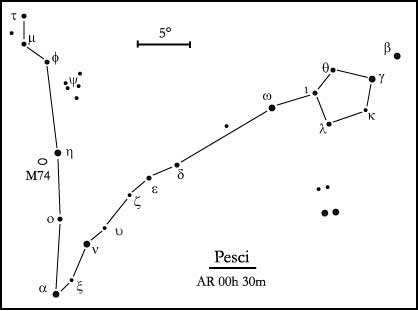

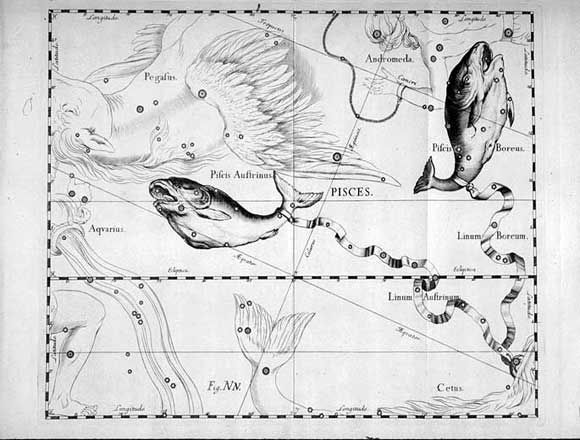

il 12 marzo entra nei Pesci,

il 18 aprile entra nell’Ariete,

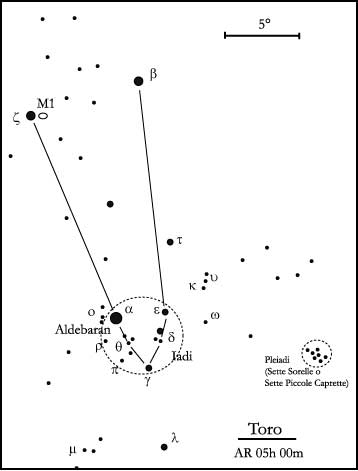

il 14 maggio entra nel Toro,

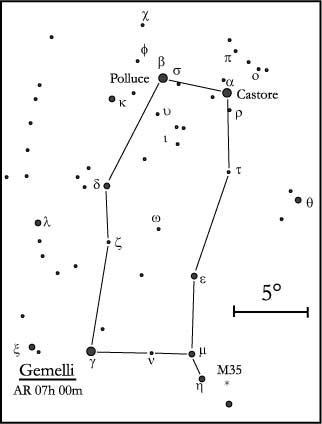

il 21 giugno nei Gemelli,

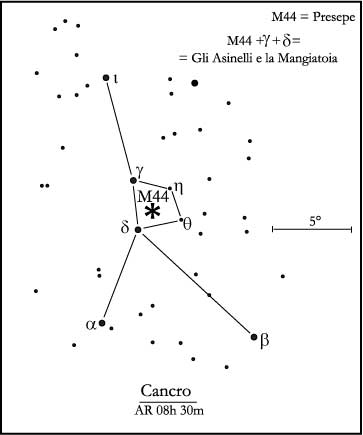

il 20 luglio entra nel Cancro,

il 10 agosto entra nel Leone,

il 16 settembre entra nella Vergine,

e così via …

Vi lascio mentre sicuramente state cercando di scoprire a quale “costellazione” appartenete.

Buon divertimento! (sorriso).

Non fate, però, come quel bambino di quarta elementare che quando terminai la lezione sullo Zodiaco mi accorsi che piangeva.

Gli chiesi perché e lui: “ io non voglio essere Ofiuco! Io sono Sagittario, non voglio diventare Ofiuco!

Un caro saluto a tutti,

Andrea Miccoli

I COLORI

I COLORI

Pillola N° 22

Cari amici ciechi ed ipovedenti,

eccovi la seconda parte, conclusiva, della trattazione di Andrea Alimenti riguardante la luce ed i colori.

Buona lettura.

Nella pillola precedente avevamo accennato alle grandezze con cui si descrivono le onde, cioè frequenza, lunghezza d’onda e velocità di propagazione.

Ci eravamo lasciati dicendo che quando ascoltiamo la musica, i suoni emessi da differenti strumenti, quindi suoni a diverse frequenze, viaggiano tutti alla stessa velocità, altrimenti alle nostre orecchie i suoni arriverebbero tutti con ritardi diversi e non potremmo godere della buona musica.

Con la consapevolezza ora che onde acustiche, quindi tutte dello stesso tipo, anche se a frequenze diverse viaggiano tutte alla stessa velocità, ecco che vi dico che anche la luce si comporta in questo modo.

Aggiungo anche che qualunque frequenza dell’intero spettro elettromagnetico -nel vuoto- va alla velocità di 300 mila chilometri al secondo.

Se invece di trovarsi nel vuoto fossimo immersi in aria, in acqua od altri mezzi il discorso è un po’ differente ma ora non lo approfondiamo.

Comunque, è bene soffermarsi sulla velocità identica per frequenze diverse.

Per fare questo è necessario risaltare a bordo della nostra barchetta e ritornare in mezzo al mare.

Ora vi farò una domanda, cercate di immaginare la situazione per comprendere il concetto.

Stiamo in un mare particolare dove esistono insieme onde di frequenze diverse ma che vanno comunque tutte alla stessa velocità, proprio come nell’orchestra di prima.

Guardando intorno alla nostra barca, vediamo che stanno arrivando queste onde, ma notiamo che le onde a destra hanno una frequenza maggiore delle onde di sinistra.

Cioè mi spiego meglio, se mi metto nella parte destra della barca, esposta quindi alle onde a frequenza alta, mi sentirò fare su e giù molte volte al minuto.

Se mi metto sul lato sinistro della barca, in balia delle onde a frequenza bassa, mi sentirò oscillare poche volte al minuto.

Il problema però è che sia le onde di destra che le onde di sinistra vanno alla stessa velocità.

Ecco la domanda: se sia le onde a frequenza alta che quelle a frequenza bassa vanno alla stessa velocità, che cosa è che deve ulteriormente distinguere queste onde?

Ecco abbiamo precedentemente detto che le onde le descrivo tramite frequenza, lunghezza d’onda e velocità.

Quindi in queste onde differenti in frequenza ma uguali in velocità cosa c’è che cambia?

Soffermatevi a pensare finché non credete di avere la soluzione.

Trovata una risposta? Ora la vediamo insieme.

Se le onde di destra hanno una frequenza superiore di quelle di sinistra, ma uguale velocità, questo vuol dire necessariamente che le onde di destra sono molto più corte delle onde di sinistra!

Se conto quante onde mi arrivano in un minuto, ed ho delle onde molto corte, io verrò investito da un bel numero di queste onde, perché, essendo corte, ne arrivano tante in un minuto, una dietro l’altra.

Se le onde invece sono lunghe allora, nello stesso periodo di prima conterò solo poche onde lunghe.

Ecco allora un concetto importante che ci servirà molto: le onde ad alta frequenza hanno dimensioni piccole, sono corte; le onde a bassa frequenza sono lunghe.

Ora abbiamo tutte le conoscenze necessarie per iniziare a parlare di colori, quindi facciamolo!

Lo spettro elettromagnetico si divide in vari settori, in varie parti, in varie radiazioni chiamate con nomi diversi infrarosso, microonde, raggi x ecc. queste sono tutte onde elettromagnetiche uguali ma differenti in frequenza.

E proprio le differenti frequenze causano comportamenti differenti per tutte queste radiazioni.

La luce visibile è solo una piccola parte di tutte queste frequenze, è il solo intervallo che può vedere l’occhio umano.

Le onde elettromagnetiche che noi possiamo vedere oscillano tra 790 e 435 mila miliardi di volte al secondo, ed hanno nel vuoto una lunghezza d’onda compresa tra i 400 e i 700 milionesimi di millimetro.

Come per i suoni è impensabile poter contare queste oscillazioni così rapide, ma l’occhio umano, con il cervello, associa, riceve da ognuna di queste frequenze una sensazione differente.

Queste sensazioni noi le chiamiamo colori! Ma a quale frequenza corrisponde quale colore?

Ecco, come per i suoni, frequenze basse come quelle prodotte da un contrabbasso corrispondono a suoni gravi, per la luce le frequenze più basse vengono viste di color rosso.

Frequenze alte invece, come il suono di un violino, sono paragonabili al blu.

Ma come tra il suono di un contrabbasso e quello di un violino esistono una miriade di suoni intermedi, anche tra il rosso e il blu esistono molti colori differenti.

Simile al rosso, come un suono un po’ più acuto di un contrabbasso, abbiamo l’arancione o il giallo, a frequenze ancora superiori il verde e ancora più su troviamo il blu e il violetto.

Il nostro Sole però non ci manda un colore alla volta ma tutti insieme.

Ecco che quindi se si fissasse il Sole, ma fa male guardarlo direttamente, noi vedremmo tutte queste frequenze insieme.

Questo è paragonabile a sentire tutti gli strumenti di un’orchestra suonare contemporaneamente.

Per noi vedere tutte le frequenze luminose contemporaneamente corrisponde ad una ben precisa sensazione chiamata bianco.

Il bianco è la somma di tutti i colori, esattamente come l’esempio dell’orchestra in cui tutti gli strumenti suonano nello stesso istante.

L’assenza di tutti i colori invece, quindi la mancanza di luce la chiamiamo nero.

Quindi potremmo dire che il silenzio è nero.

Come stare in un luogo senza ascoltare nulla è difficile poter capire se ci si trova in una stanza, in un grosso atrio o all’aperto, così per i vedenti è impossibile orientarsi e muoversi al buio senza luce.

Infine combinando più colori insieme posso avere ulteriori colori, come combinando insieme diversi suoni posso ottenere suoni che in realtà nessuno strumento singolarmente potrebbe produrmi.

In realtà ad ogni frequenza ottica corrisponde un colore diverso, ma un singolo colore può venire visto da me formato da frequenze differenti.

Ad esempio l’arancione, esiste una determinata e singola frequenza elettromagnetica che mi fa vedere questo colore, ma anche combinazioni di frequenze differenti possono in me far sentire la stessa sensazione che io chiamo arancione.

Ora abbiamo capito cosa sono i colori, ma perché vedo gli oggetti di colori diversi?

Adesso è utile pensare alla luce non solo come se questa fosse composta da onde elettromagnetiche, ma anche come se la luce fosse composta da piccolissime particelle, diciamo palline, chiamate fotoni.

In effetti la fisica quantistica oggi riesce a spiegare tanti fenomeni considerando la luce come formata da tanti corpuscoli, appunto i fotoni, ognuno di un colore diverso.

Il problema è che finché non entrano nel mio occhio un po’ di queste palline io non vedo alcunché, anche se magari queste palline stanno passando proprio davanti a me!

Immaginate due persone che si lanciano a vicenda un pallone, se questo pallone fosse un fotone, io non potrei vedere cosa si stanno lanciando queste due persone, ma se poi mi mettessi tra di loro, ecco che quel pallone mi colpirebbe, sentirei la botta, e direi: ecco la luce!

Il Sole allora spara questi fotoni da tutte le parti, qualcuno entra direttamente nel mio occhio e mi permette di vedere la luce del disco solare, altri invece cadono sugli oggetti che mi circondano.

Questi oggetti, a seconda del materiale di cui sono composti, hanno particolari affinità solo con alcuni di questi colori, e allora di tutte queste palline, rosse, verdi, blu, parte verranno assorbite dal materiale, altre riemesse o riflesse.

Ora se prendo ad esempio un maglione e lo metto alla luce del Sole, su di esso arriveranno i fotoni di tutti i colori.

Ma questo maglione assorbe tutti i fotoni tranne quelli che portano, ad esempio, il rosso.

I fotoni rossi quindi rimbalzeranno in ogni direzione sul maglione e parte di questi finirà nei miei occhi.

Di che colore è quindi questo maglione? Ovviamente rosso!

Se ho una maglia che invece assorbe tutti i colori tranne il verde, allora il verde viene respinto ed io vedrò la maglia verde.

I pantaloni neri invece assorbono proprio tutti i colori senza lasciarne scappare alcuno, e allora ai miei occhi non arriva nulla e io li vedo neri, mentre una camicia bianca riflette tutti i colori.

Cosa succede ai fotoni assorbiti? Beh questi trasportano comunque energia che quindi viene ceduta al corpo che li assorbe, generalmente sotto forma di calore.

Ecco perché un vestito nero d’estate è caldissimo, perché questo assorbe i fotoni di ogni colore che cedono energia al vestito e quindi gli cedono calore.

Ora ci avviamo alla parte conclusiva di questo discorso legando le nozioni qui presentate all’astronomia.

Per cercare di capire ad esempio perché il cielo è azzurro o il Sole al tramonto è rosso.

In effetti il sole spara fotoni da tutte le direzioni, ma io se mi trovassi nello spazio, ad esempio sulla stazione spaziale internazionale (pillola N°6), non vedrei attorno al Sole luce ovunque.

Attorno al Sole vedrei il cielo nero, perché quei fotoni che stanno passando li, non sono diretti su di me cioè dentro i miei occhi, e quindi non li vedrei.

Posso vedere solo quelli che dal Sole vengono dritti dritti nelle mie pupille, e quindi ecco che vedrei soltanto la brillante sagoma del Sole.

Sulla Terra il discorso è differente perché c’è l’atmosfera.

L’atmosfera è composta da molecole di differenti gas: azoto, ossigeno, anidride carbonica, ma anche da polveri, pòllini e pulviscolo vario.

Ecco che quindi i fotoni che partono dal Sole, solo pochi riescono ad arrivare dritti per dritti nei miei occhi e mi permettono di vedere il sole.

Altri verranno deviati dai componenti dell’atmosfera e dopo aver rimbalzato più volte in varie direzioni questi arrivano comunque nel mio occhio anche da direzioni diverse come quando sto dentro casa con le finestre aperte ed il cielo è nuvoloso.

Per lo stesso motivo stando sulla Terra, quando c’è il Sole, il cielo è luminoso e colorato di azzurro, non è nero come per gli astronauti nello spazio.

Ma perché è proprio azzurro? Per capirlo usciamo un po’ fuori dal discorso colori con esempi che potrebbero sembrar fuori luogo ma non lo sano.

Se una persona cammina su ghiaia o sui sassolini sente che c’è qualcosa di strano, quasi fastidioso sotto i piedi ma riesce ad andare ugualmente per la sua strada.

Se però questa persona incontra davanti a se un sasso che gli arriva ad esempio all’altezza della vita ecco che se la persona non lo vede ci andrà a sbattere e cadrà a terra da qualche parte, magari supererà il masso comunque, oppure rimbalzerà di lato.

Infine se una persona incontra davanti a sé un muro… beh non c’è speranza che quella persona riesca ad oltrepassare anche questo ostacolo.

Cosa abbiamo notato?

Che ostacoli piccoli non ci impediscono di avanzare, ostacoli simili alle dimensioni di una persona ci fanno cascare da qualche parte, mentre i muri grandi ci bloccano completamente.

Uguale succede per la luce! Se la luce incontra ostacoli piccoli lei va dritta per dritta indisturbata.

Ma piccoli quanto? Beh molto più piccoli rispetto alla lunghezza d’onda del colore che tenta di passare… quindi molto molto piccoli.

Quando invece la luce incontra ostacoli con dimensioni paragonabili alla sua lunghezza d’onda ecco che anch’essa “inciampa” e viene diffusa, rimbalza, in tutte le direzioni.

Infine un oggetto molto grande rispetto alla lunghezza d’onda della luce, la ferma completamente e dietro questo oggetto si formerà quindi un’ombra.

Con queste nozioni possiamo capire perché il cielo è blu.

In effetti tutti gli elementi di cui è composta la nostra atmosfera hanno dimensioni simili alle lunghezze d’onda del blu, quindi questo colore quando arriva sulla Terra e deve attraversare questo guanto di gas che ci avvolge, ecco che viene diffuso da tutte le parti e il cielo acquista questa colorazione.

Ma perché a volte vediamo il Sole rosso?

Beh il colore rosso ha una lunghezza d’onda più grande del blu, per lui le dimensioni delle molecole della nostra atmosfera hanno dimensioni piccolissime e quindi lui può passare dritto quasi indisturbato.

È per questo motivo, quindi, che il Sole è rosso al tramonto.

Quando la nostra stella è così bassa sull’orizzonte infatti, prima che un suo raggio arrivi fino a noi per illuminarci deve attraversare un grandissimo spessore di atmosfera perché lo penetra in modo molto obliquo essendo la terra rotonda.

Per far capire bene questo concetto ai nostri corsi di astronomia per ciechi ed ipovedenti utilizziamo uno strumento didattico molto semplice, come tanti altri strumenti, superando così le difficoltà di spiegare un concetto così difficile con le sole parole.

Termino qui con la luce ed i colori sperando di avervi fornito qualche lume per la comprensione di questi difficili concetti che normalmente sono oscuri alla maggior parte delle persone.

Vi lascio con i miei più fervidi auguri di BUON NATALE e Felice 2016.

Andrea Alimenti

andreaalimenti@libero.it

Cell. 349 6521625

LA SUPER-LUNA DI AGOSTO 2014

LA SUPER-LUNA DI AGOSTO 2014

Carissimi amici ciechi ed ipovedenti,

non ho avuto la possibilità di scrivervi prima per parlarvi della super Luna di questo mese di agosto 2014. Ve ne parlo adesso, anche perché ne sentiremo parlare di nuovo a settembre.

Si parla di super Luna ogni 13 mesi circa.

Innanzitutto, perché si dice super Luna ?

Per essere più chiari e precisi dovremmo dire super Luna piena perché con il termine super Luna intendiamo una Luna piena più grande del solito.

Attenzione: non una Luna più piena del solito, ma una Luna piena più grande del solito.

La Luna piena non può essere ancora più piena.

Quando si vede la Luna piena? Tutti i mesi, ogni 29 giorni e 12 ore, ma siccome le ore sul calendario non ci sono, a volte troviamo 29 giorni e a volte 30 giorni.

Il giorno della Luna piena sul calendario è indicato da un cerchietto bianco, come la Luna piena, appunto.

Quando in un mese di 30 o 31 giorni ci sono due lune piene, la seconda viene chiamata dagli inglesi blue moon.

E’ successo nell’agosto del 2012 e succederà di nuovo a luglio del 2015, poi gennaio 2018, ecc. quindi è un evento abbastanza raro e per questo gli inglesi usano l’espressione blue moon quando devono indicare un evento raro che avviene… “raramente, ad ogni morte di papa”.

Vi racconto questo fatto che mi è capitato molti anni fa quando in televisione al TG1 delle ore 20 c’era Bruno Vespa.

La televisione inglese aveva dato la notizia che quella sera c’era la blue moon.

Subito la Rai, tramite Bruno Vespa sparò la notizia: “questa sera tutti fuori ad ammirare una bella Luna blu” .

Io non potevo credere alle mie orecchie! Cambiai subito canale per andare a sentire se anche Emilio Fede su Rete 4 avrebbe detto la stessa cosa. Infatti, fu proprio così.

Cominciò a squillare il telefono di casa mia, erano amici e colleghi: “ Andrea, ma come, c’è la Luna blu e non ci dici niente? Dài, prepara il telescopio che stiamo arrivando”.

Siccome l’aveva detto la televisione, quello che dicevo io non serviva a nulla e quella sera, a casa mia, tutti -chi più chi meno- vedevano la Luna più o meno….blu! Potenza della televisione! (Faccina che ride).

Anche l’indomani i colleghi che incontravo (allora ero ancora in servizio) mi dicevano che la sera precedente effettivamente avevano visto una bella Luna blu.

La super Luna non è proprio uguale ma si avvicina parecchio.

Ne parlo qui appresso.

Abbiamo visto “quando” c’è la Luna piena, cioè ogni 29/30 giorni, adesso vediamo “perché” c’è la Luna piena.

Abbiamo detto che la Luna ci gira intorno in un mese, ciò vuol dire che quando lei fa un giro intorno alla terra, la Terra ne fa 30 su se stessa: un po’ più di 4 settimane.

Ogni settimana sta in un posto diverso intorno alla Terra quindi viene illuminata dal Sole in modo diverso e noi che vediamo solo la parte illuminata dal Sole, la vediamo di forma diversa e quella forma è la fase della Luna .

Cominciamo ad esaminarla la settimana in cui attraversa la zona che sta davanti a noi cioè tra noi ed il Sole.

Il Sole illumina la Luna dalla parte sua (del Sole) non dalla parte nostra, perciò non la vediamo per qualche giorno e quando si vede – poco e con molta difficoltà- ha la forma di una falcetta e si vede solo di giorno.

Questa è la fase di Luna nuova, così inizia un nuovo ciclo Lunare.

Un paio di volte l’anno la Luna si mette esattamente tra il Sole e la Terra causando l’eclissi di Sole ma l’argomento eclissi ha bisogno di una trattazione a parte.

Un’altra settimana, circa, la trascorre dal lato della Terra dove c’è il pomeriggio e la sera.

La falcetta di Luna (a forma di gobba) comincia a crescere, diventa sempre più spessa.

La possono vedere quelli che vedono anche il Sole che tramonta ad ovest, cioè ad occidente, cioè a ponente e perciò si dice: gobba a ponente Luna crescente.

Questa è la fase di primo quarto.

Si vede la mezza Luna con la parte luminosa verso il Sole cioè alla destra di chi la guarda.

Un’altra settimana la trascorre dietro alla Terra dove c’è la notte.

Anche qui, due volte l’anno può attraversare l’ombra della Terra causando l’eclissi di Luna, gli altri mesi passa un po’ più su o un po’ più giù dell’ombra e riceve la luce del Sole quindi noi dalla Terra vediamo il disco Lunare bene illuminato se ci troviamo nella parte buia della Terra.

La Luna viene vista veramente piena-piena solo una notte.

Prima e dopo di questa notte la sua luminosità è sempre più ridotta.

Un’altra settimana circa (la quarta) la trascorre nella zona del cielo dove sulla Terra è mattina.

Questa fase si chiama ultimo quarto, la Luna si riduce sempre di più, è calante.

E’ illuminata la metà che guarda verso il Sole che sorge, cioè verso est, cioè verso oriente, cioè verso levante, perciò si dice: gobba a levante Luna calante.

Chi la osserva dalla Terra vede illuminata la metà di sinistra.

Da quanto precede possiamo affermare che:

1 – la Luna nuova non si può vedere.

2 – la Luna di primo quarto si vede di pomeriggio-sera.

3 – la Luna veramente piena è impossibile vederla di giorno.

4 – la Luna di ultimo quarto si vede di mattina.

Dopo questa sommaria carrellata sulle fasi lunari dobbiamo dare anche un’occhiata all’orbita della Luna se vogliamo capire bene che cosa è la super Luna .

L’orbita della Luna intorno alla Terra è ellittica come tutte le orbite di tutti i corpi che stanno in cielo.

Inoltre, la Terra non sta nel centro di questa orbita ellittica ma è spostata da una parte che si chiama perigeo dove la Luna è più vicina alla terra.

Quando la Luna si trova nel perigeo può distare da 356.000 km a 370.000 km.

Quando si trova nel punto più lontano, che si chiama apogeo, la sua distanza dalla Terra può essere da 403.000 fino a 406.000 km.

50.000 km di differenza.

Questa roba l’avevamo già detta, ma, come si dice?… repetita…

Siccome la Luna in un mese fa un giro completo intorno alla Terra, ogni 15 giorni la sua distanza aumenta e poi diminuisce di circa 50.000 km.

L’apogeo ed il perigeo sono due punti estremi sull’orbita della Luna e non stanno fermi nello spazio ma si spostano e ruotano continuamente per i fatti loro sempre stando uno opposto all’altro e non hanno nessuna relazione con le fasi della Luna.

Succede quindi che qualunque fase della Luna avviene -prima o poi- sia al perigeo che all’apogeo.

Se la Luna piena avviene all’apogeo sarà lontana dalla Terra 406.000 km, se avviene al perigeo sarà molto più vicina e quindi sarà più grande e quindi sarà più luminosa e quindi la chiameranno “super Luna ”!

A luglio 2014 la Luna piena distava 358.000km

Ad agosto la distanza è stata 357.000 km.

A settembre sarà di 359.000 km.

La Luna piena di agosto essendo la più vicina di tutte le lune piene di quest’anno è stata promossa super Luna.

Ecco che cosa è la super Luna: la Luna piena che avviene al perigeo più vicino di tutti i perigei di tutto l’anno.

Attenzione però: è difficilissimo per chiunque riuscire a capire se la Luna che sta guardando si trova all’apogeo o al perigeo.

50.000 km di differenza non sono nulla, per poter capire che la Luna è al perigeo o all’apogeo ci vuole l’occhio di un astrofilo super esperto in osservazioni lunari.

Tutti gli altri, i comuni mortali, possono solo tirare ad indovinare! (Faccina che sorride).

Ora rileggetevi la differenza di distanza tra luglio, agosto e settembre di quest’anno.

La super Luna di agosto era soltanto 1000 km più vicina rispetto al mese di luglio e tutti hanno detto: “ si vede proprio bene che è una super Luna , infatti è molto più luminosa del mese scorso”!

Qualcosa di simile è successo con la blue moon di Bruno Vespa. In effetti, nessuno al mondo potrà mai accorgersi se la Luna è 1000 o 10.000 km più distante o più vicina.

Ma se lo ha detto la televisione, allora…si vede proprio… bene! (Faccina che fa l’occhiolino).

Una grande Luna piena o una super Luna di cui tutti ne esaltano le enormi dimensioni, quanto grande viene immaginata da un non vedente che non l’ha mai vista?

Ci provo a darvi un aiutino e sono certo che più di qualcuno di voi rimarrà molto sorpreso.

Da un pacco di lenticchie ne ho prese un po’ e tra queste ne ho cercata una che avesse 5 mm di diametro. (Ho usato un calibro per misurare).

Ovviamente, l’ho trovata.

Ho preso questa lenticchia e l’ho incollata su di un pezzo di plastica trasparente usando un normale scotch trasparente.

Ho alzato il braccio verso la Luna mantenendo il vetrino con la lenticchia ad una distanza di circa 60 cm dal mio occhio. Udite… udite…

La lenticchia di 5 millimetri di diametro tenuta ad una distanza di circa 60 cm dall’occhio copre esattamente tutta la Luna piena anche se è una super Luna! Sembra incredibile, ma è proprio così.

Ovviamente, se allungo il braccio ed allontano la lenticchia questa si rimpicciolisce alla mia vista e diventa più piccola della Luna piena, se invece la avvicino al mio occhio la vedo sempre più grande e oltre alla Luna può oscurarmi anche parte del paesaggio circostante.

Preparatevi a far restare qualcuno a bocca aperta facendogli fare questa prova il prossimo 9 settembre 2014 quando ci sarà la Luna piena che sarà quasi uguale alla super Luna di agosto.

Concludo con raccontino molto interessante che vi piacerà.

In questo mese di agosto -come già vi avevo anticipato- la Luna è stata protagonista del fallimento delle stelle cadenti.

Il perché è tutto nella luce che proviene dalla Luna piena: è così intensa che annulla la luce del 90% delle stelle cadenti.

Quest’anno con le Perseidi di agosto (lacrime di San Lorenzo) è successo proprio questo.

Nei giorni 9 e 10 agosto, la Luna piena era al perigeo (super Luna ), la televisione ne aveva parlato tanto e quindi la gente era incuriosita più del solito, le presenze degli appassionati sono state numerose come sempre.

Nessuno è rimasto a casa, tutti con il naso all’insù a scrutare il cielo color latte mentre io raccontavo qualcosa di interessante sotto il profilo scientifico, storico, mitologico, popolare ecc…

Era mezzanotte e ne avevamo avvistate solo due.

Negli anni passati a mezzanotte ne avevamo contate almeno 30/40 e verso l’una la gente andava via felice e soddisfatta perché si raggiungeva con un applauso l’obiettivo della centesima stella cadente.

Quest’anno, niente. Una delusione così forte non se l’aspettavano. Loro. Noi astrofili sapevamo già che sarebbe finita così e per rimediare almeno in parte, io avevo fatto stampare sui nostri volantini anche uno strano indirizzo che voi tutti conoscete da parecchio tempo: l’indirizzo del sito delle radio meteore, le stelle cadenti che i ciechi possono ascoltare indipendentemente dalla presenza della Luna , del Sole, delle nuvole, della pioggia, dei temporali, ecc. ecc.

Eccolo qui: http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/

Una opportunità che nessuno aveva mai sentito e neanche immaginato.

Stelle cadenti per i ciechi? Ma che stà a dì questo? Un argomento stranissimo che li ha sorpresi ed incuriositi tutti, ciò mi ha dato l’opportunità di parlare del seminario di astronomia per ciechi ed ipovedenti che si è concluso il 26 luglio 2014 qui a Latina.

Per me è stato come stappare una bottiglia di spumante!

Troppe cose avevo – ed avrò sempre – da raccontare!

Tanto entusiasmo ancora in corpo e tantissime belle sensazioni da comunicare e così ho fatto.

Ho parlato di voi ed ho fatto scoprire a loro ciò che anche io ho scoperto: persone con un inesauribile desiderio di conoscenza sempre presente, in modo elegante, nella vita di tutti i giorni.

Se volete constatare quanta partecipazione, curiosità ed interesse ha destato in quelle due serate il racconto dell’astronomia ai ciechi dovete farvi aiutare ed andare in fondo-in fondo alla prima pagina del sito www.astronomiapontina.it, troverete le statistiche dei visitatori e vedrete che la media di 150, in quei due giorni è salita a quasi 350 visite giornaliere.

Ho invitato tutti a dare un’occhiata anche concretamente nel sito per vedere con i propri occhi quanto era bello ciò che stavo dicendo ed osservare nelle foto la felicità ed il fascino emanato da tutti i partecipanti nei loro contatti con gli strumenti dell’astronomia e con tutte le persone dovunque siamo andati.

Troverete un piccolo diario delle giornate del seminario con parecchie foto tutte descritte.

Anche un video -purtroppo senza l’audio- che speriamo presto di rimpiazzare con uno che sia comprensibile.

Una mezz’oretta di divertimento assicurato!

Vi saluto tutti con un abbraccio,

Andrea Miccoli.

andmicco@libero.it

cell.3475775180