ALTARE

ALTARE

LA COSTELLAZIONE

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

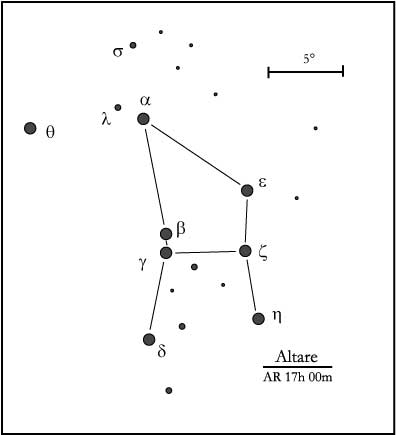

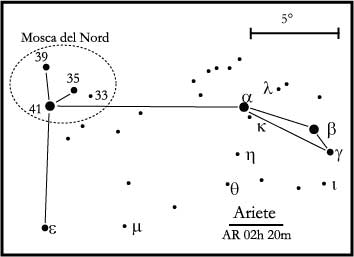

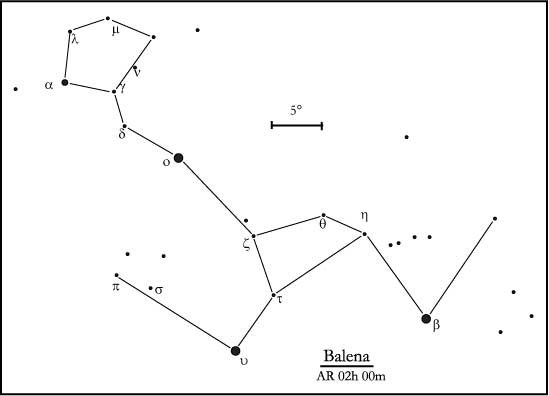

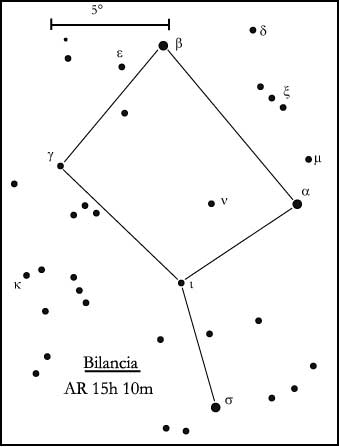

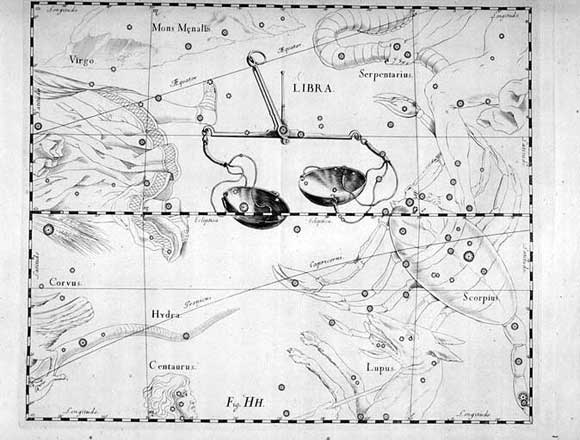

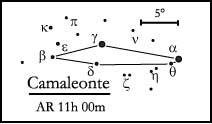

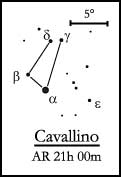

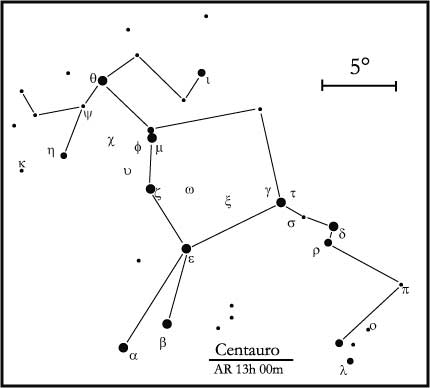

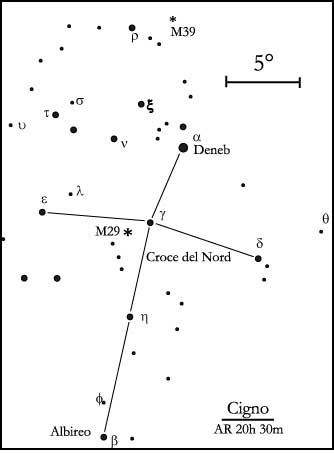

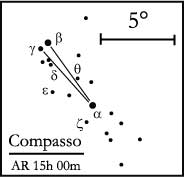

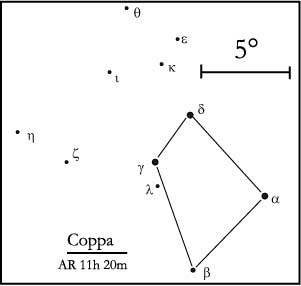

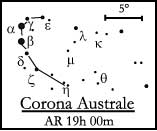

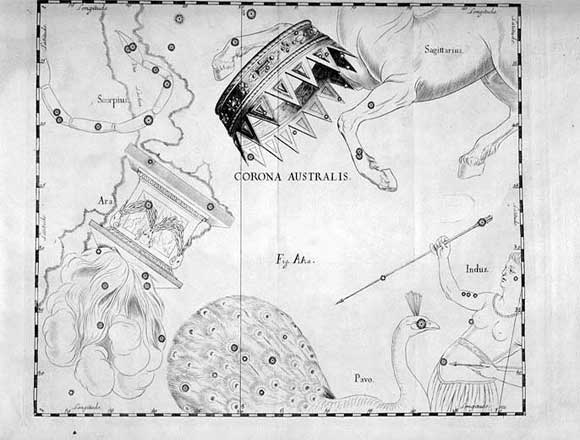

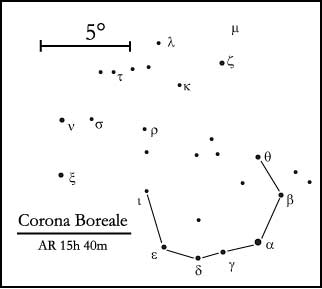

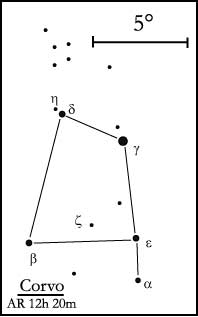

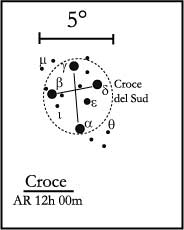

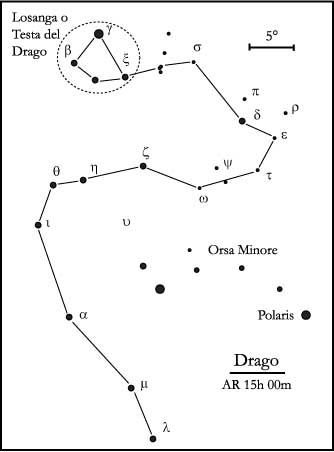

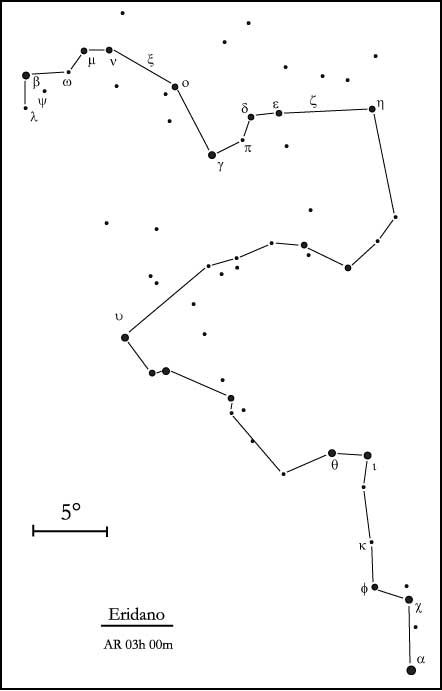

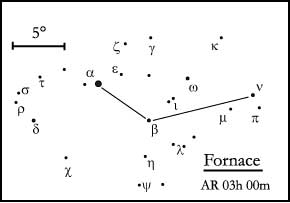

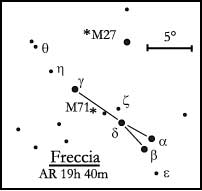

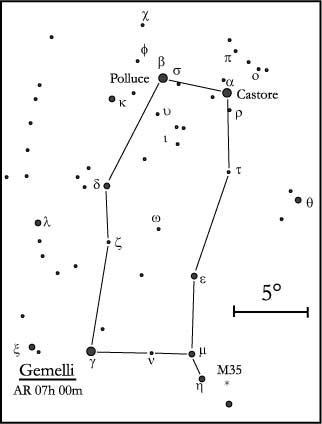

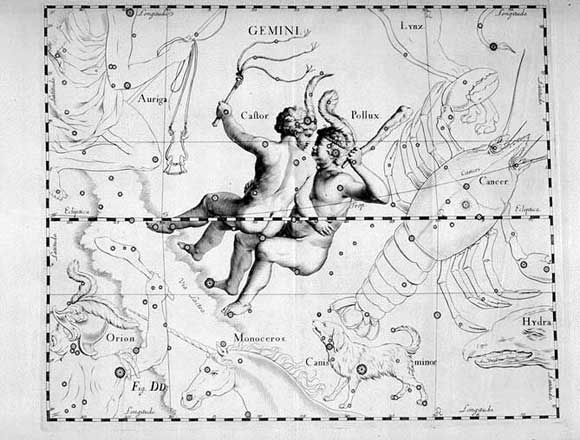

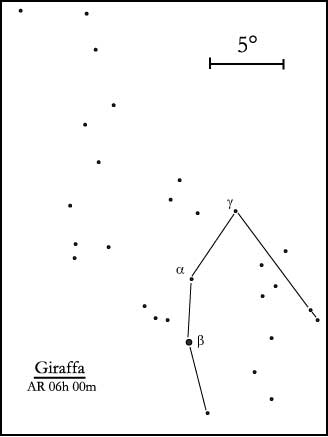

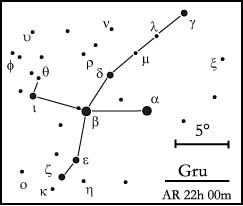

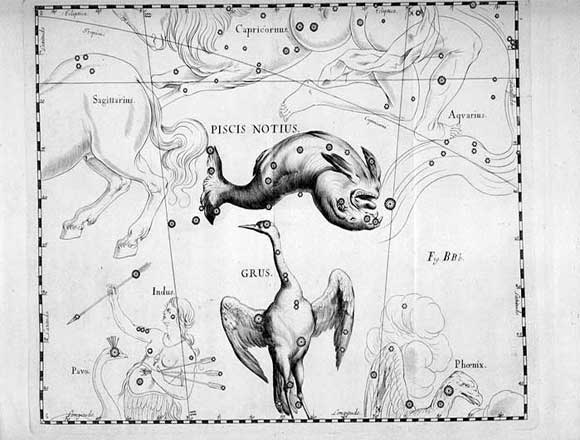

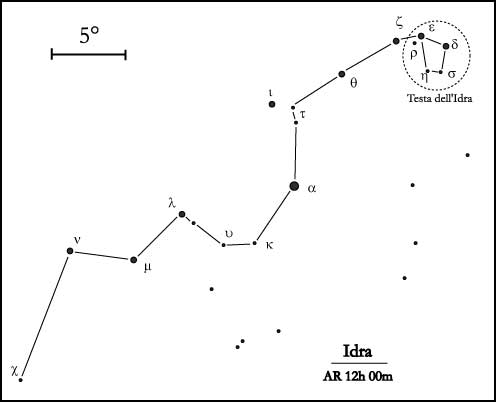

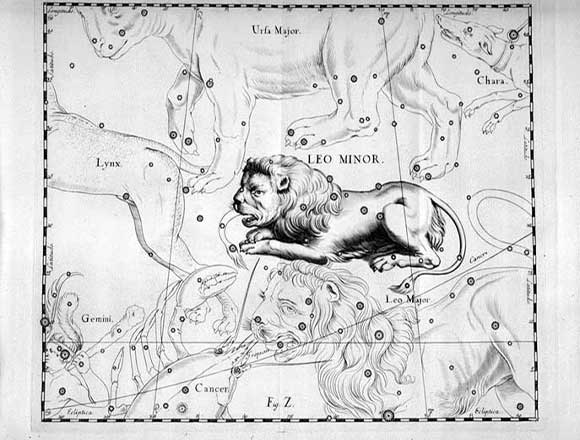

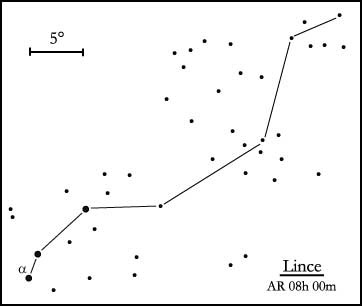

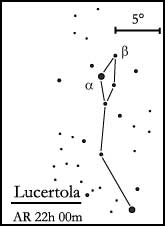

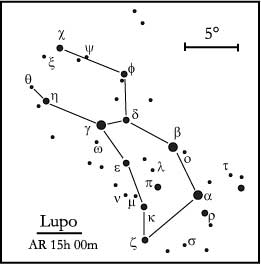

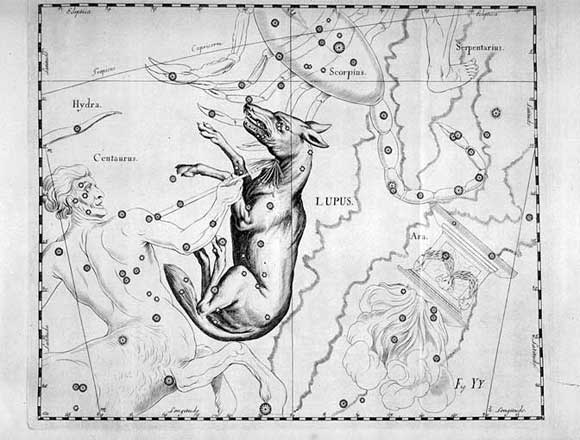

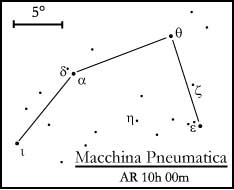

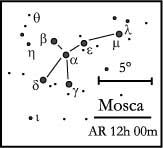

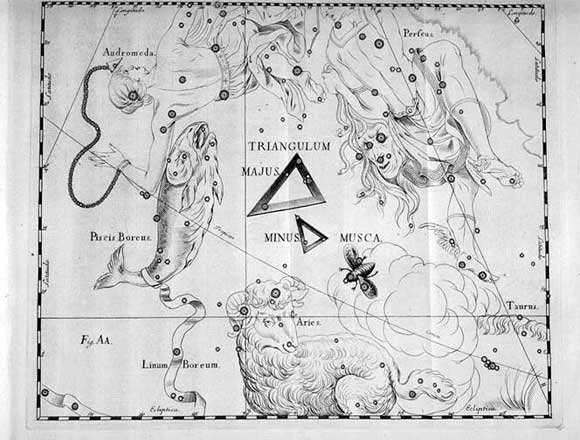

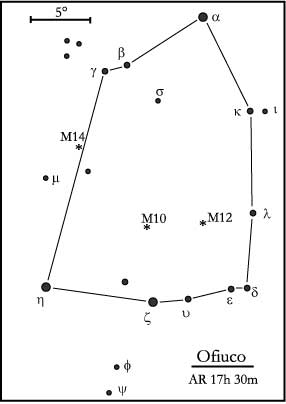

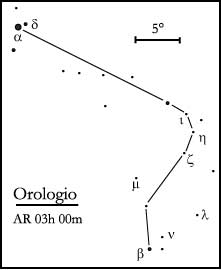

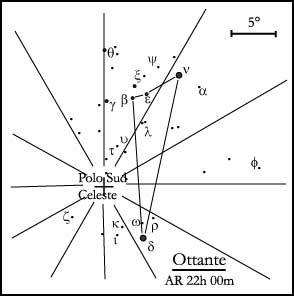

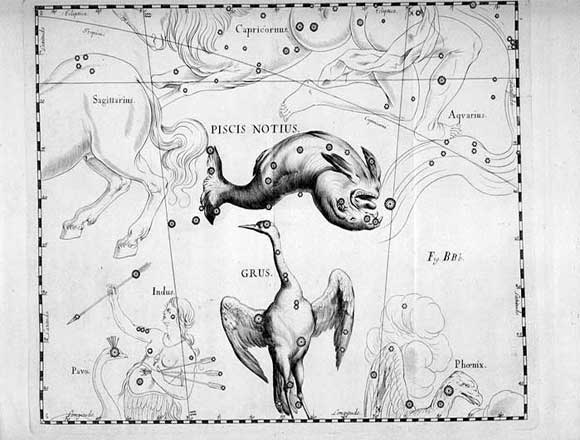

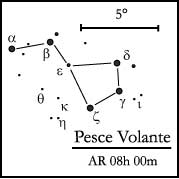

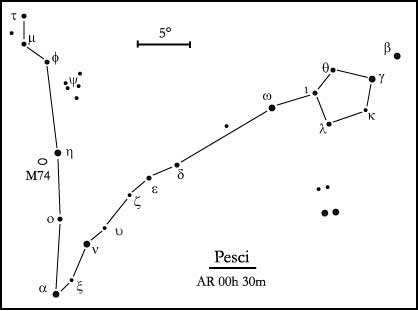

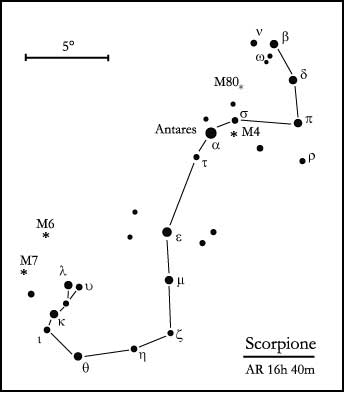

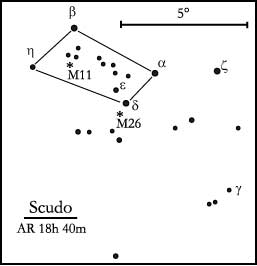

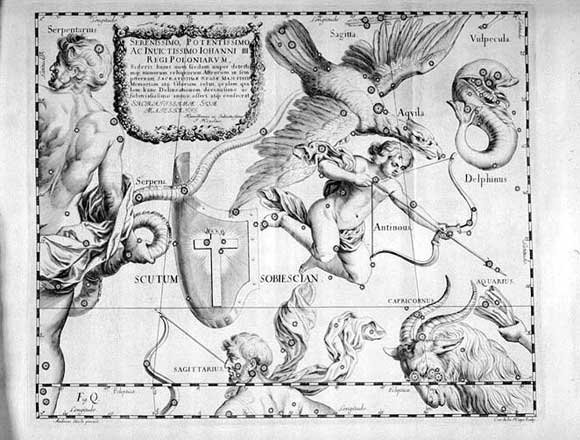

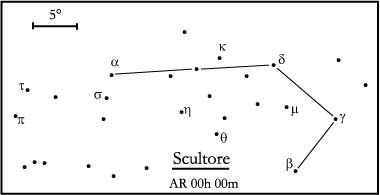

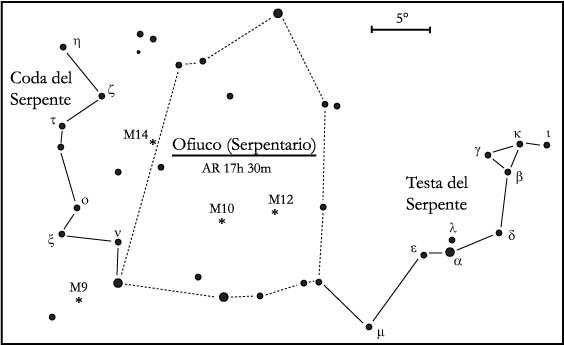

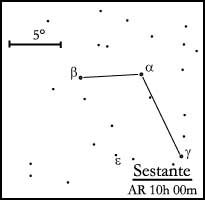

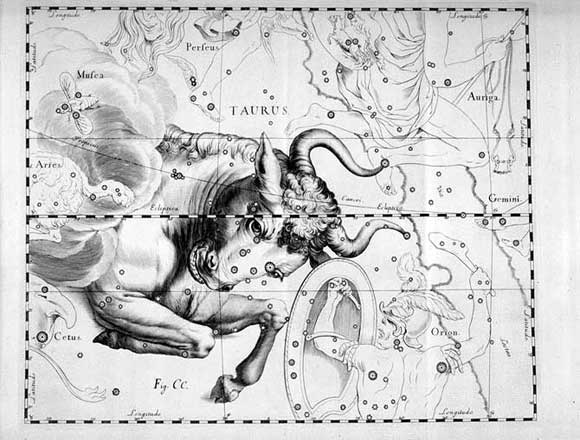

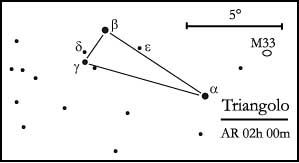

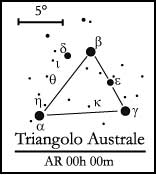

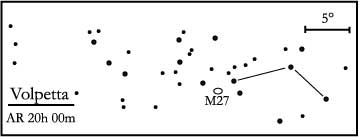

L’asterismo della costellazione dell’Altare

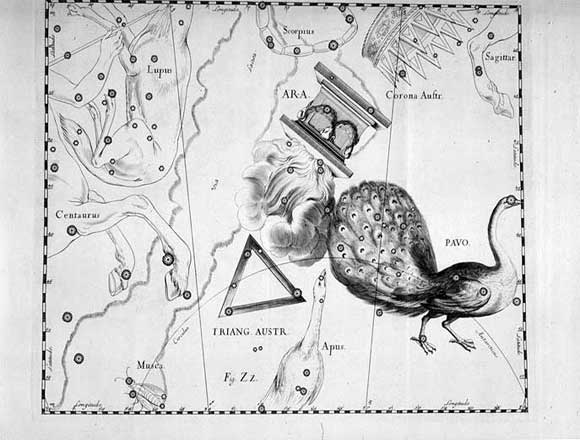

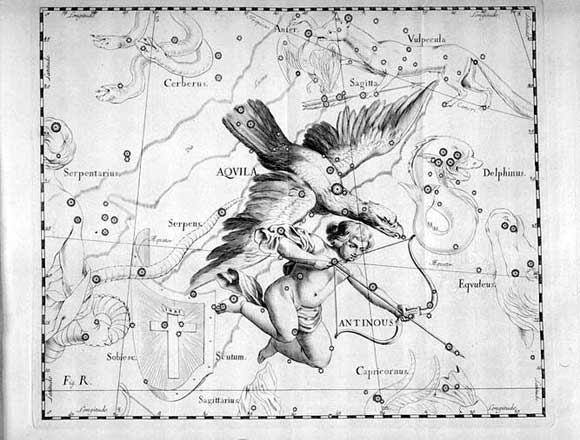

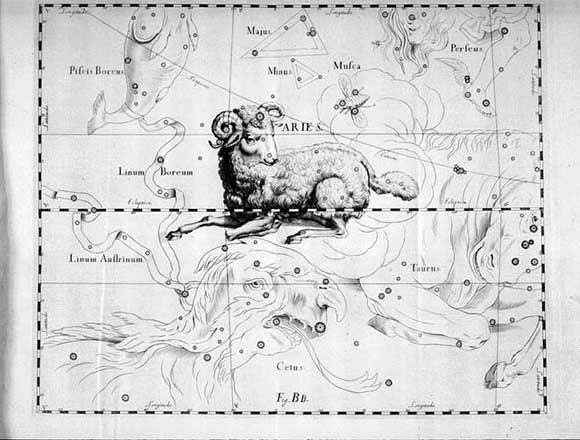

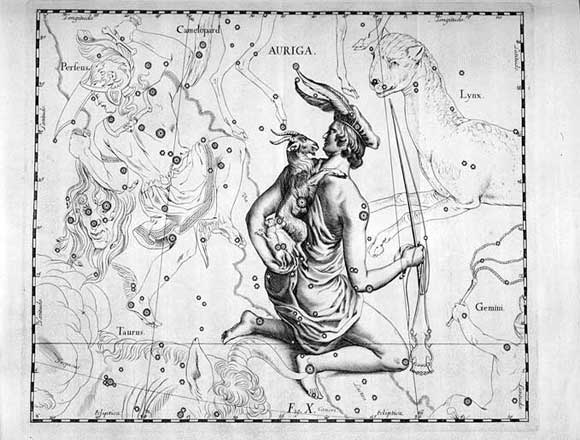

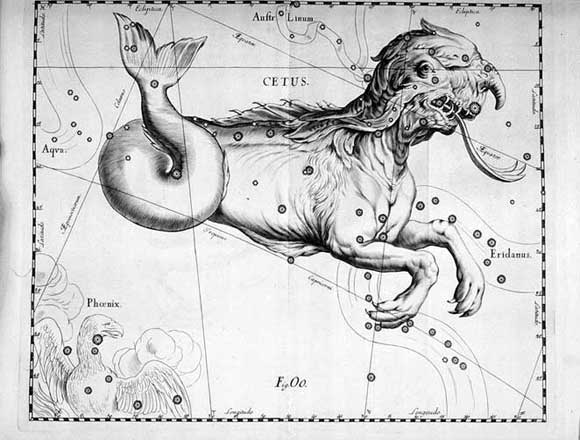

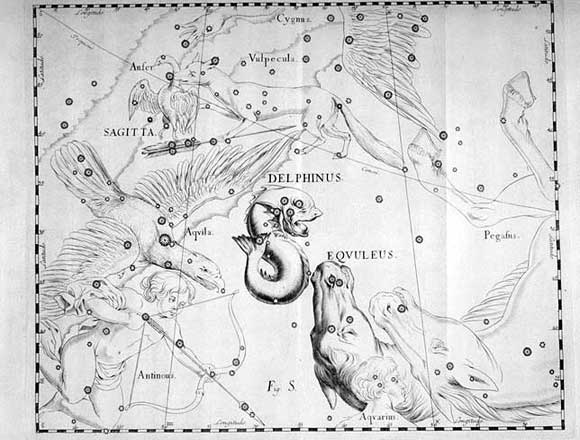

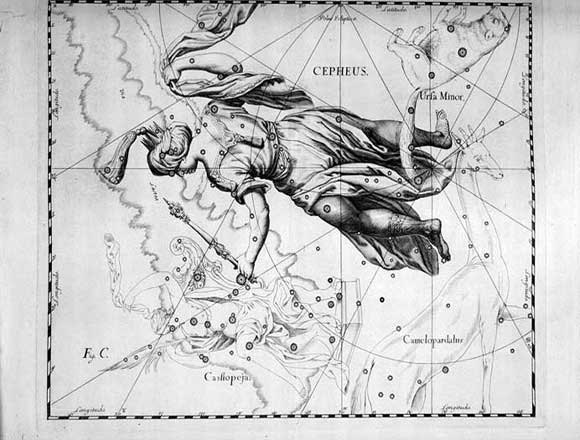

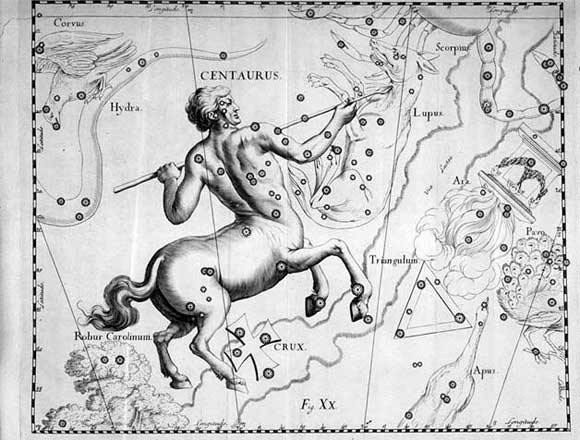

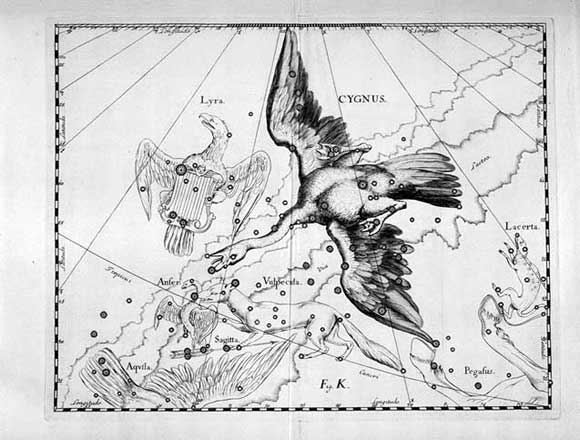

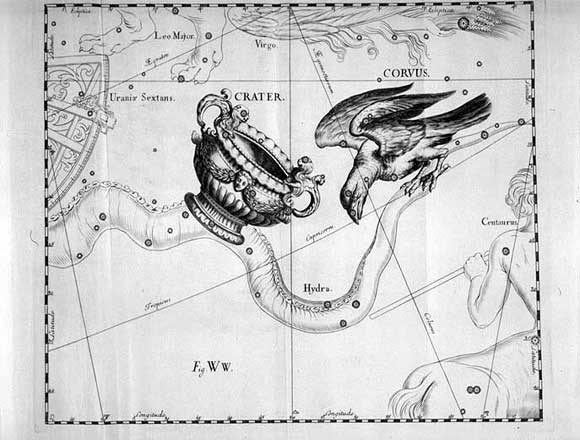

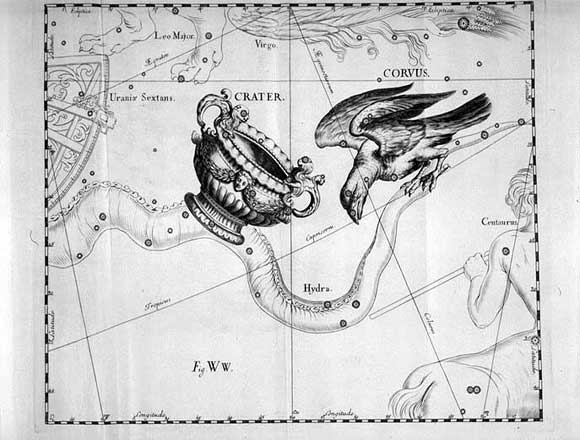

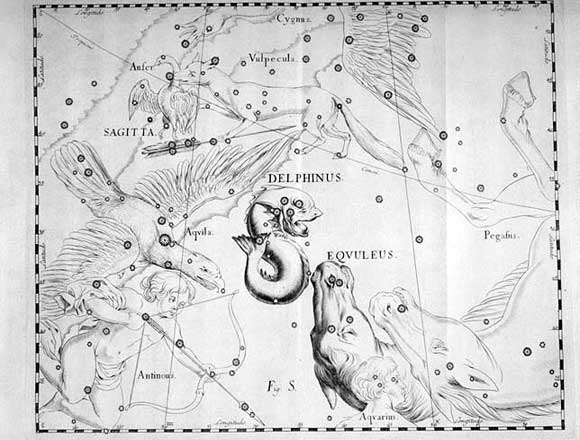

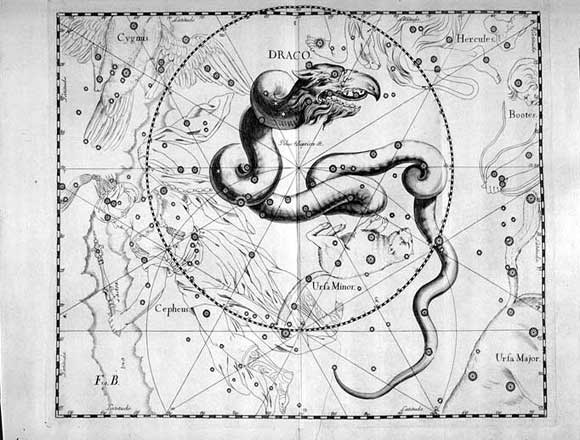

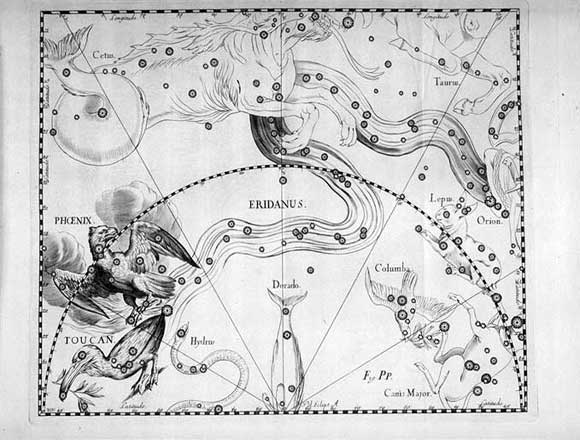

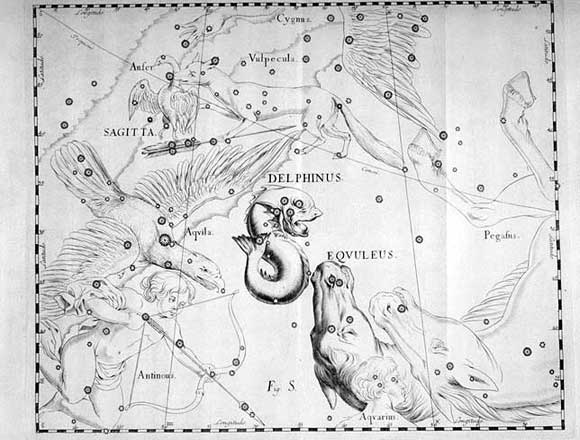

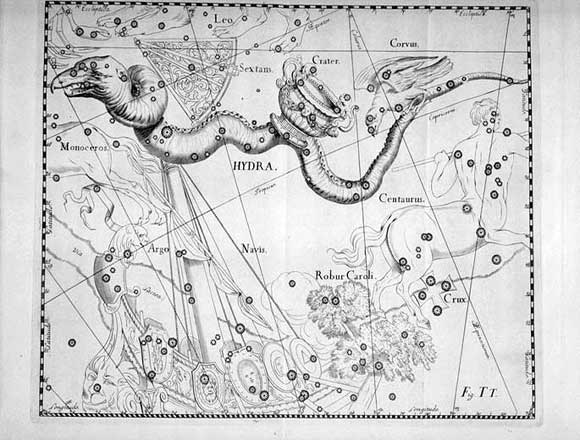

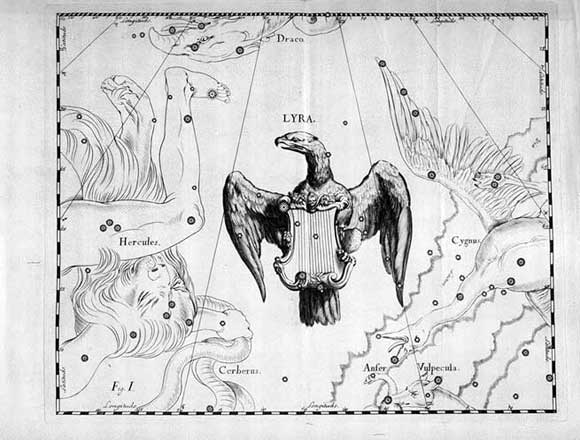

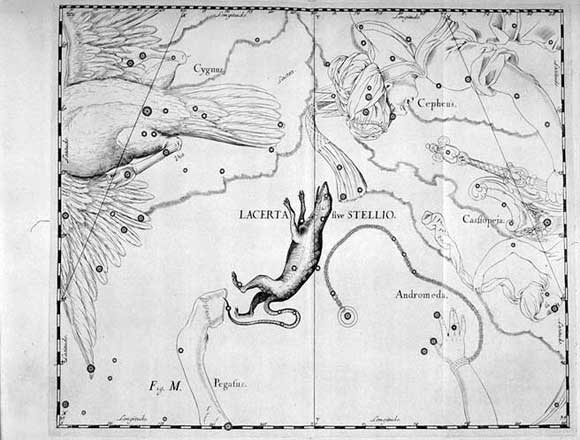

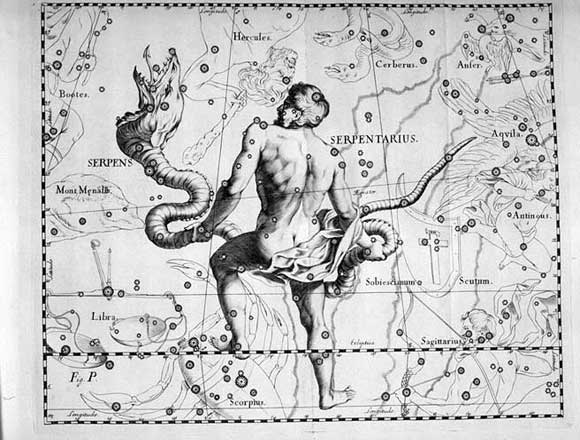

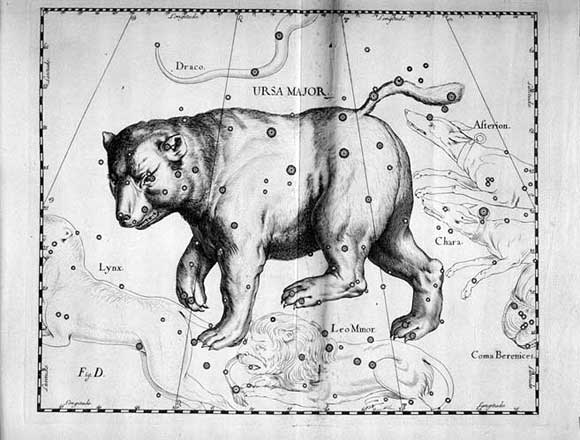

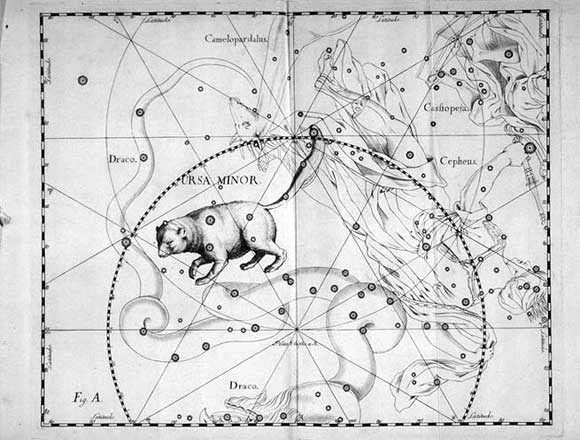

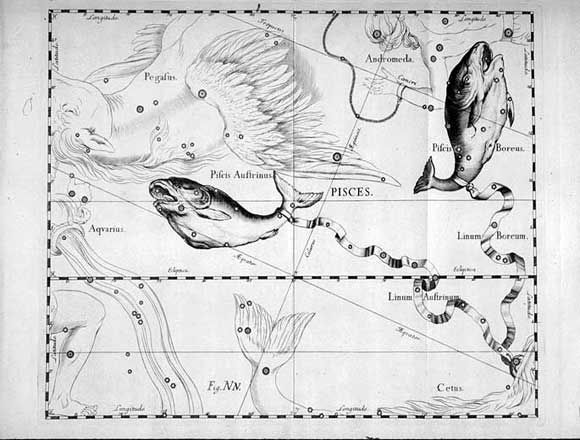

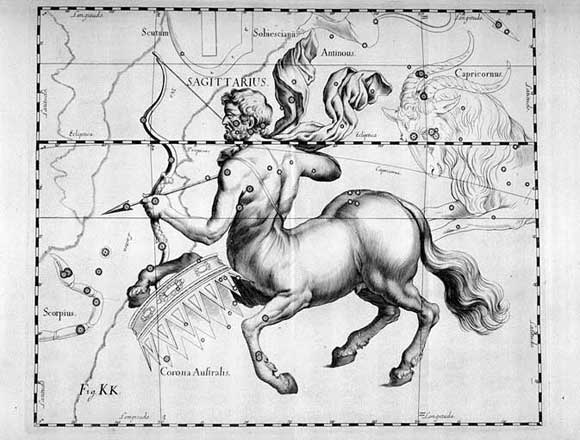

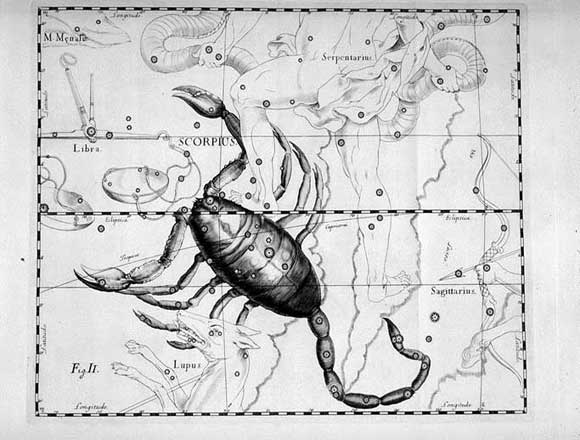

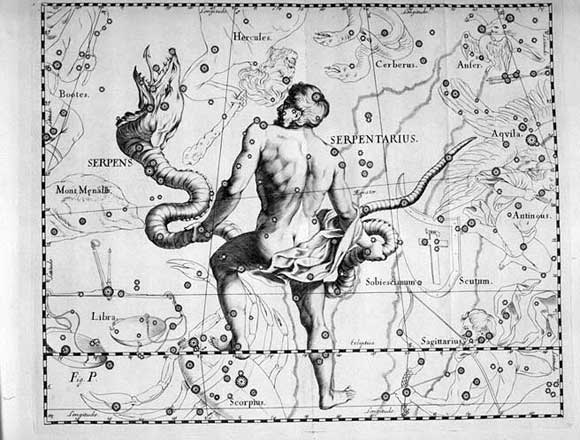

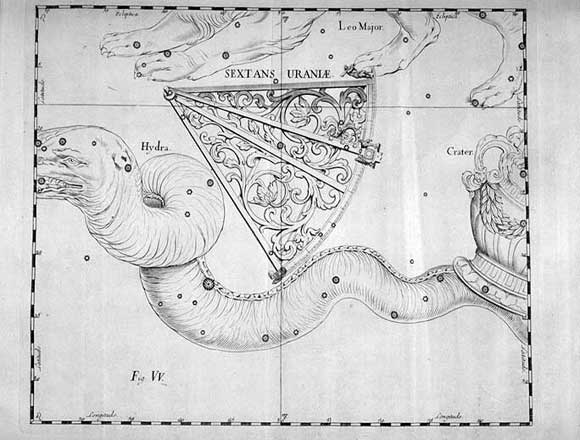

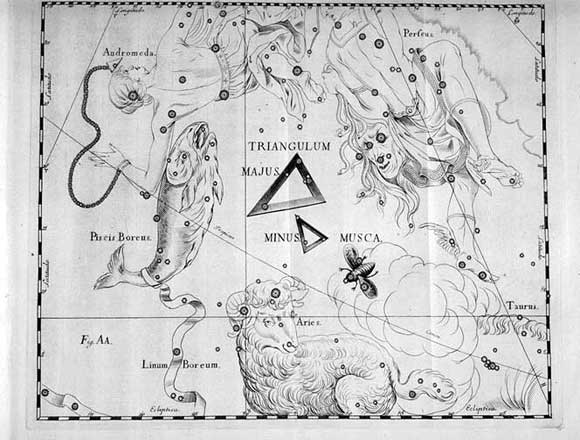

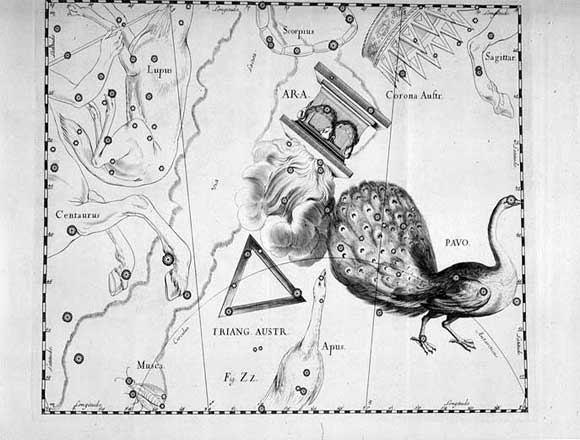

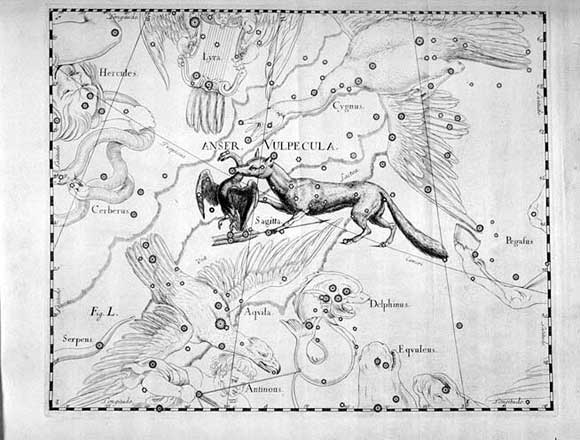

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

LE STELLE CADENTI PER I CIECHI

LE STELLE CADENTI PER I CIECHI

Sono ormai 4 anni che l’Associazione Pontina di Astronomia si interessa dei ciechi e degli ipovedenti per dare a loro la possibilità di godere delle gioie che si provano conoscendo ciò che avviene in cielo.

A partire dal mese di giugno 2013 tutti i ciechi ed ipovedenti che lo vogliono possono iscriversi ad una mail-list mensile e ricevere informazioni di astronomia in…”pillole” (inviare la propria mail a: Andrea Miccoli andmicco@libero.it ).

Ogni mese viene trattato un argomento diverso ma legato a quel mese per motivi astronomici.

La trattazione è di tipo semplice e senza approfondimenti spinti, quindi comprensibile anche a chi non ha mai sentito parlare di astronomia.In questo mese di agosto 2013 abbiamo trattato le stelle cadenti, le famose “Lacrime di S. Lorenzo” o “Perseidi”.

Qui sotto, in “Perseidi, meteore d’agosto” potete leggere e scaricare liberamente la breve spiegazione al termine della quale troverete un link ad un sito molto particolare dove si possono ascoltare le stelle cadenti in diretta streaming durante la loro caduta e, più esattamente, quando vengono bruciate dall’attrito con l’atmosfera ed appaiono come delle brevissime linee di luce, a volte anche lunghe, intense e colorate a seconda della dimensione, della composizione chimica e della direzione durante la caduta.

Questo il sito per l’ascolto delle stelle cadenti: http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/

Cliccando su questo indirizzo appare una pagina bianca con una piccola barra in alto a sinistra.

Cliccando su un punto qualunque della barra non c’è altro da fare, parte subito (o dopo qualche istante) l’ascolto del fruscio del ricevitore radio con cui si sentiranno le stelle cadenti.

Da tenere presente che la possibilità di assistere – in audio – alle cadute più intense di stelle cadenti va da mezzanotte circa fino a mezzogiorno circa di qualunque luogo in cui avviene l’osservazione.

Nel nostro caso il sito si trova nel Texas, quindi bisogna tener presente che il fuso orario del Texas è diverso dal nostro con una differenza di 8 ore (con l’ora legale).

In pratica, per ascoltare qui le stelle cadenti del Texas dobbiamo sapere che l’orario migliore – per noi, qui – va dalle 8 di mattina alle 20 circa del nostro orologio. Mentre dalle 20 fino alle 8 di mattina per noi non è il periodo migliore.

Buon ascolto e buon divertimento.

LE STELLE SONO TANTE …

LE STELLE SONO TANTE …

Carissimi amici ciechi ed ipovedenti,

In questo mese di febbraio parleremo ancora di stelle ma con riferimenti pratici alle stelle che brillano nel nostro cielo notturno.

Le hanno contate, sono in tutto circa 6000 quelle che si vedono in ambedue gli emisferi, quindi una persona può vederne al massimo 3000.

Ciò è possibile solo in un cielo perfettamente buio, privo di nuvole o foschia e senza la piaga dell’inquinamento atmosferico e luminoso che sporca i nostri cieli.

Da un centro cittadino molto illuminato, come Latina, è difficile vederne più di due/tre in piena notte; appena si esce dal centro se ne possono vedere alcune decine; si arriva alle centinaia oppure migliaia di stelle se osserviamo il cielo dalle campagne e sulle montagne vicine ma lontano dai centri abitati.

Ci sono stelle più luminose e stelle meno luminose, ma tutte sono dei puntini microscopici, talmente piccoli che non hanno superficie.

Quelle più luminose sembrano più grandi delle altre ma sono soltanto più luminose e la maggiore intensità di luce le fa apparire -ai nostri occhi ed al nostro cervello- anche più grandi.

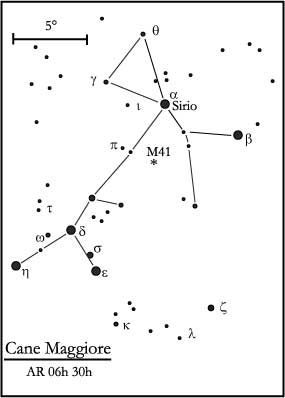

La più luminosa di quelle che vediamo è anche la più vicina: è Sirio.

Qualche ipovedente può vederla in questo mese di febbraio ogni sera intorno alle 21.00 guardando a sud in direzione del braccio tenuto a mezza altezza.

Se poi alza il braccio molto di più fino ad arrivare vicino alla verticale incontrerà un corpo ancora più luminoso che non è una stella ma è il pianeta Giove.

Anche questo è un puntino ma non è tremolante perché è un pianeta.

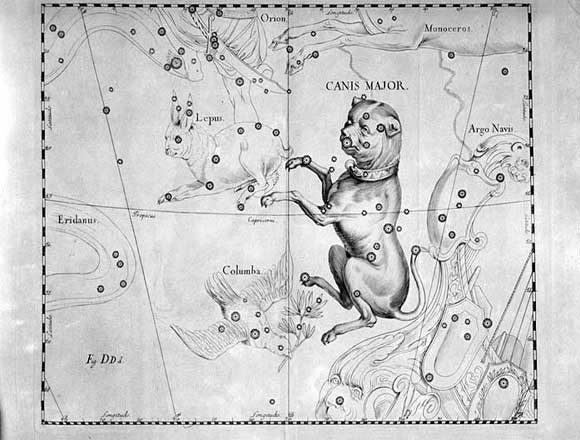

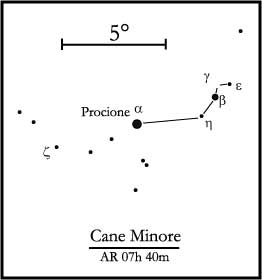

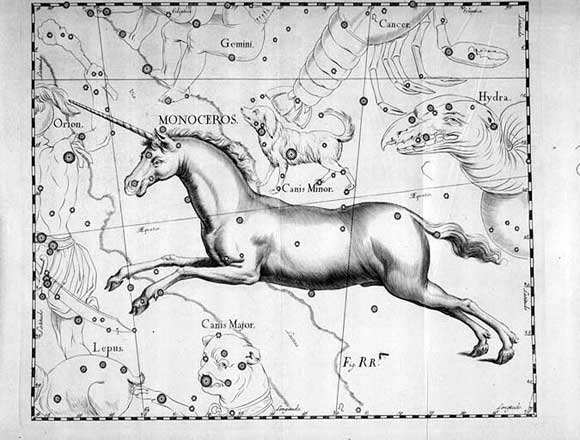

Sirio è la stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore e un po’ a sinistra c’è la stella Procione che è la più luminosa del Cane Minore.

Questi sono i due cani di Orione e rappresentano la famosa canicola che abbiamo conosciuto a giugno, qui il Sole si trova in piena estate quando fa caldo.

Queste stelle le vediamo adesso perché è inverno ed il Sole si trova dall’altra parte del cielo.

Si dice così anche se sappiamo che non è il Sole che si muove ma è la Terra.

Abbiamo detto che Sirio è la stella più vicina di quelle che vediamo nel nostro cielo.

Vicina…quanto? 8 Anni Luce.

Che cosa è un Anno Luce?

E’ la distanza che la luce percorre in un anno viaggiando alla velocità di 300.000 km al secondo.

In pratica sono quasi 10 mila miliardi di km che la luce percorre in un anno.

Tutte le stelle che noi vediamo in cielo distano tra gli 8 ed i 2000 anni luce e sono le più vicine fra tutte quelle della nostra galassia che in totale ne conta circa 250 miliardi (miliardo più miliardo meno….) e di queste, le più lontane si trovano a circa 100.000 anni luce di distanza.

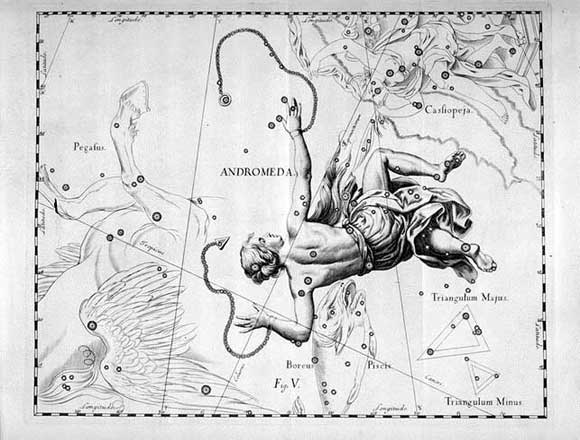

La galassia a noi più vicina è Andromeda che dista soltanto 2 milioni di anni luce.

Nelle serate più buie e con il cielo pulito (per esempio dopo un grosso acquazzone) Andromeda si può anche intravedere ad occhio nudo.

Ciò che noi vediamo ora è Andromeda così com’era 2 milioni di anni fa.

Anche le stelle che vediamo adesso “in diretta” erano così quando questa luce partì da loro cioè 10-100-1000 anni fa, a seconda che si trovino da noi a 10-100-1000 anni luce di distanza.

Nel frattempo potrebbero essere già morte e noi le vediamo belle, vive e..vegete!

Anche la nostra luce viaggia nell’universo, ma non arriva molto lontano perché la Terra non è un Sole.

Ma, per una volta, lasciamoci andare ad una considerazione assolutamente fantasiosa ed immaginiamo che possa esistere la possibilità di catturare questa flebile luce della Terra anche a distanze stellari.

Cosa vedrebbero quei telescopi?

Da un pianeta che dista 100 anni luce da noi, si vedrebbe la Terra così com’era 100 anni fa durante la prima guerra mondiale.

Da un pianeta lontano 2000 anni luce, si dovrebbe vedere un giovincello di nome Gesù mentre cammina per strada con la mamma.

Da un pianeta distante 5000 anni luce, guardando in Egitto si vedrebbero tante persone come formiche che stanno lavorando per la costruzione della piramide di Cheope.

Guardando il cielo con gli occhi della mente è bello pensare che lassù, chissà dove, forse proprio qualcuno di quei puntini luminosi potrebbe essere un Sole con un pianeta abitato come la Terra.

E che tipo di vita potrebbe esserci? Che tipo di abitanti?

Tutte le stelle vicine, diciamo fino a 500 anni luce di distanza, vengono continuamente monitorate dalla Terra per cercare di capire se hanno oppure no, qualche pianeta abitabile.

E se pure si trovasse un pianeta abitabile (con atmosfera, ossigeno, acqua, ecc.) sarebbe ancora più difficile capire se tecnologicamente i suoi abitanti (qualora ce ne fossero) avrebbero i mezzi per ricevere i nostri messaggi.

Pensate che la Terra che ha un’età di 5 miliardi di anni è in grado di ricevere ed inviare questi messaggi da meno di cento anni.

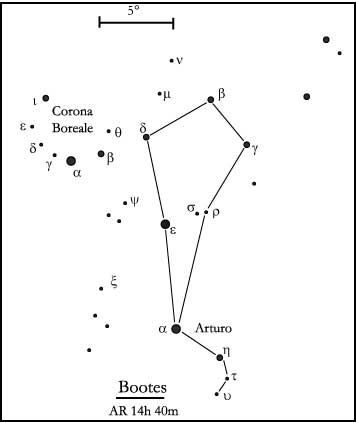

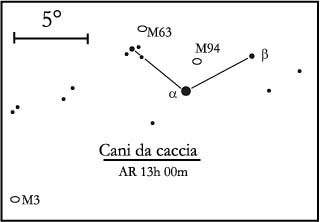

Le stelle non sono tutte dello stesso colore, la maggior parte sono bianche perché giovani (milioni o miliardi di anni) e calde (10/20.000 gradi in superficie) come Sirio, Vega che è la più luminosa del cielo estivo, ma ce ne sono di gialle che sono meno calde (6000 gradi) come il nostro Sole, la più conosciuta di queste è Arturo che è la più luminosa della costellazione del Bovaro.

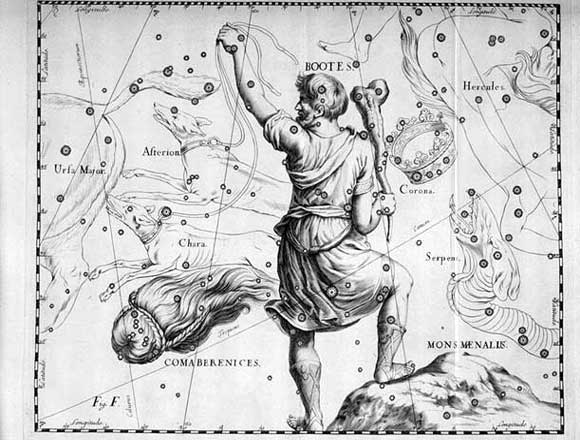

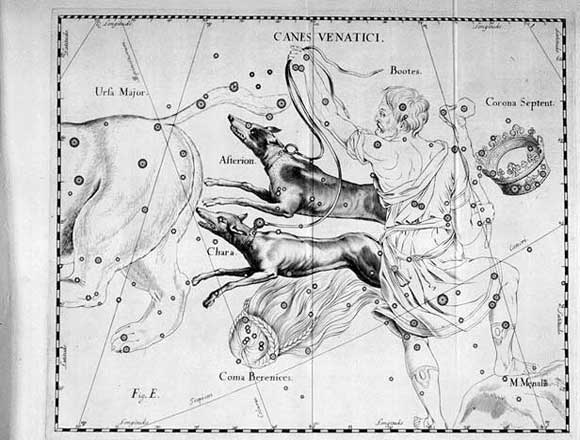

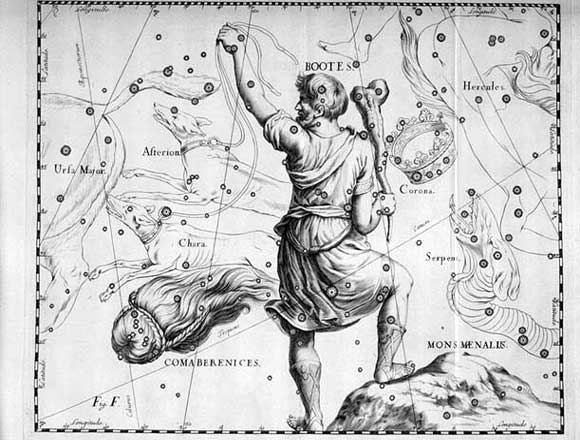

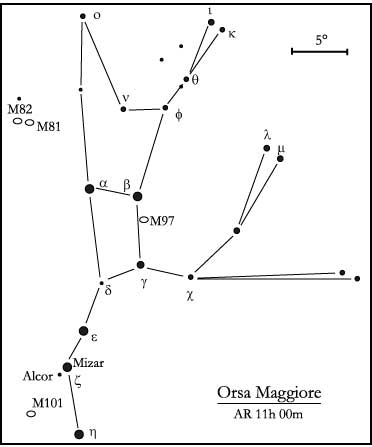

Il nome di questa costellazione è anche Bootes che significa “guardiano dei buoi” che erano le 7 stelle dell’orsa maggiore.

I 7 buoi in latino erano i septem triones, da cui è derivato il termine settentrione.

Questa stella passa quasi sulle nostre teste nelle serate di giugno-luglio.

Qualche anno fa, avevo ideato e costruito un tipo di astrolabio con cui una persona cieca poteva sapere, in qualunque ora e giorno dell’anno, il nome delle costellazioni con relative stelle più brillanti che passavano sulla sua testa, cioè allo Zenit.

Per questo lo avevo chiamato “astrolabio zenitale”.

Con l’avvento dei tablet, smart-phone ecc, questo strumento non ha più motivo di esistere.

Ma non so se a queste App hanno dato la voce oppure no.

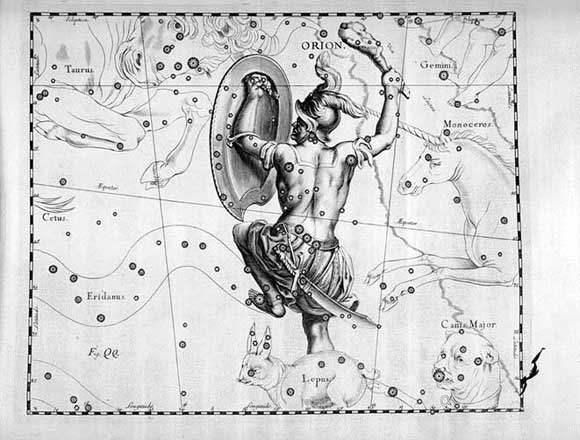

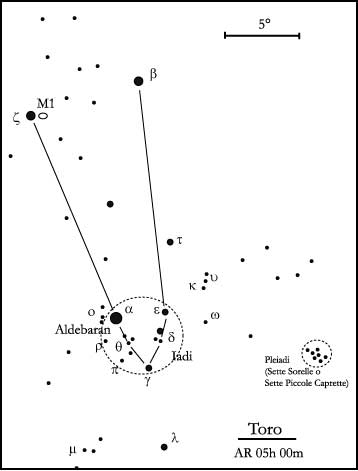

Le stelle rosse sono le più fredde (3/4000 gradi) sono le giganti o supergiganti rosse come l’immensa Antares di cui abbiamo già parlato (anti-ares nemica di Marte) che è il cuore dello Scorpione e si vede d’estate; ma anche Betelgeuse: il braccio destro di Orione che vediamo adesso in inverno come Aldebaran che rappresenta l’occhio destro del Toro.

Queste rosse sono stelle ormai prossime alla fine.

Potrebbero esplodere da un momento all’altro il ché significa fra migliaia o milioni di anni.

Quelle più vicine, quando esploderanno, potranno causare parecchi guai alla Terra a causa dell’enorme energia sprigionata.

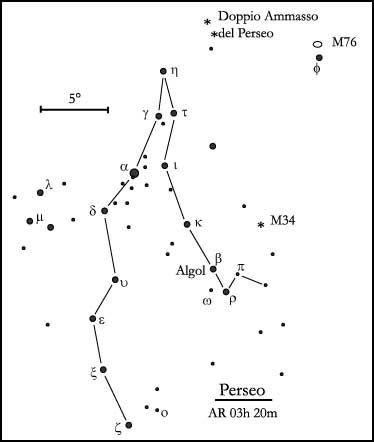

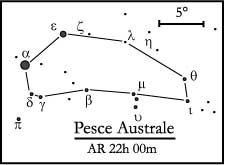

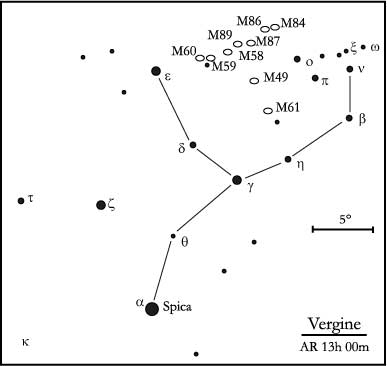

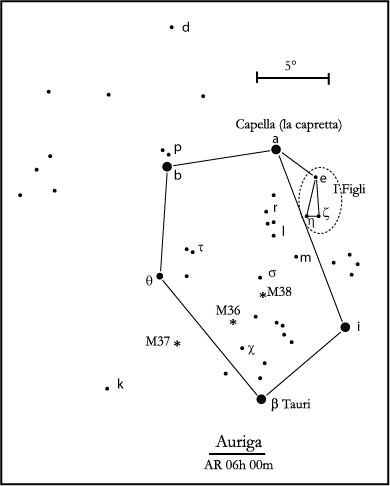

Ogni stella fa parte di una costellazione.

Ognuna delle stelle più luminose, e perciò più conosciute, ha un suo nome già dai tempi antichi.

Le stelle che hanno il nome proprio sono poco più di 200.

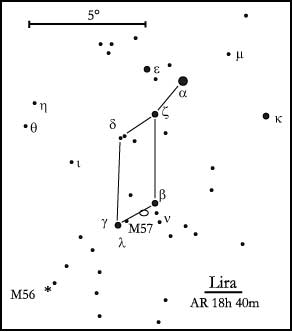

Oltre ai nomi, tutte le stelle sono indicate con le lettere dell’alfabeto greco dove l’alfa è sempre la più luminosa, poi viene la beta, la gamma e così via mano a mano che diminuisce la luminosità.

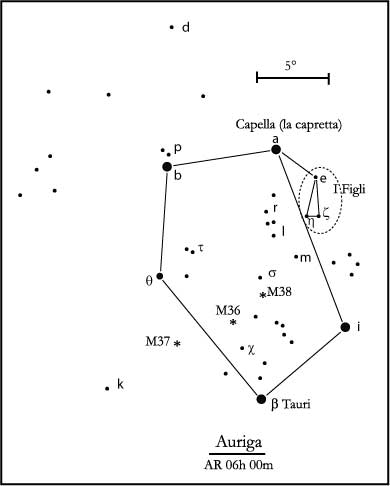

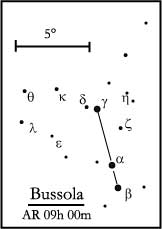

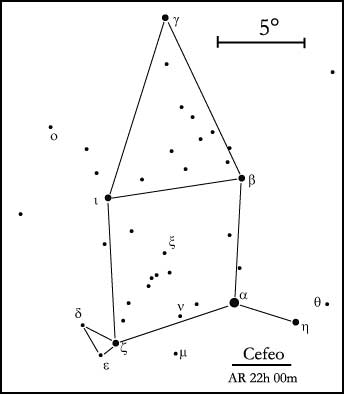

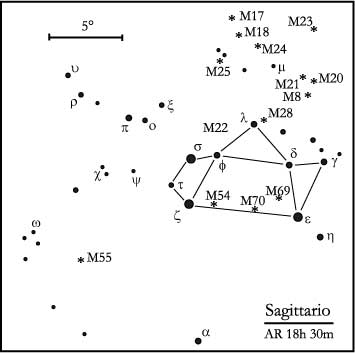

Ci sono in tutto il cielo 88 costellazioni.

Alcune vecchie e note da migliaia di anni, altre invece, scoperte durante l’esplorazione dei mari meridionali nel periodo medievale, altre ancora create nel secolo scorso dall’Unione Astronomica Internazionale sulle “ceneri” di quelle cancellate per vari motivi come la costellazione di Antinoo dedicata al pupillo dell’imperatore Adriano.

Tutte hanno nomi di cose, animali o strumenti, ma pochissime hanno la forma più o meno simile allo strumento o animale di cui portano il nome.

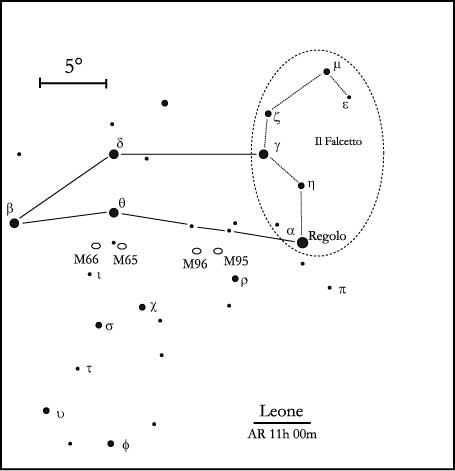

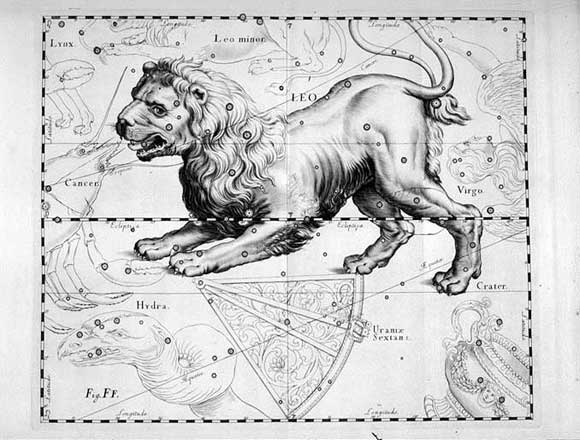

Le più somiglianti sono: lo scorpione (visibile in estate), il leone (visibile in questo periodo), il cigno (in estate), il drago (visibile sempre perché circumpolare) e poche altre.

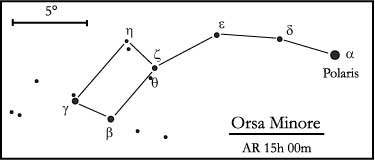

Circumpolare vuol dire che gira intorno alla stella polare durante l’arco delle 24 ore senza mai scendere sotto l’orizzonte, quindi è una costellazione che non tramonta mai.

La porzione di cielo circumpolare è tanto maggiore quanto più ci avviciniamo al Polo Nord o Sud della terra e tanto minore quanto più ci avviciniamo all’equatore.

Chi sta all’equatore non vede stelle circumpolari, chi sta al Polo Nord o Sud vede solo stelle circumpolari.

Per far capire con poche parole un concetto così difficile qual è la rotazione del cielo, del Sole e della Luna come si vedono dalle varie latitudini della Terra, ho costruito una sfera celeste impiegando un grande lampione da giardino.

L’ho preso trasparente perché sapevo che sarebbe servito molto anche per i vedenti ma il diametro di 40 cm era per permettere ai ciechi di entrare dentro con le mani e scoprire come gira la volta celeste, vedere la stella polare che sta ferma, conoscere le varie forme e dimensioni delle costellazioni dello Zodiaco, l’equatore celeste, l’eclittica con il Sole, la Luna, ecc …

Può essere regolata in modo da rappresentare il cielo che si vede da qualunque latitudine della Terra tra l’equatore ed il polo nord, in qualunque momento dell’anno.

Può ruotare a mano o grazie ad un piccolo motorino a batteria.

Non ci sono tutte costellazioni del cielo ma ci sono tutte e 13 le costellazioni dello Zodiaco.

Ovviamente mancano le costellazioni meridionali dove c’è l’apertura che ho dovuto lasciare per le braccia.

Per disegnare in rilievo le costellazioni e le stelle ho usato una colla al piombo che usano i vetrai, con un beccuccio sottilissimo di 1 mm.

Visto che mi trovo, fatemi dire anche l’ultima idea che ho realizzato meno di un mese fa.

Finalmente ho trovato su Internet -dopo tanto tempo- un bel mappamondo lunare di 26 cm di diametro, con tutti i mari, i monti ed i crateri fedelmente e dettagliatamente riprodotti in stampa fotografica, dai più grandi ai più piccoli, in tutto, almeno un migliaio: bellissimo a vedersi ma che ci azzeccava con i ciechi?

Cosa dovevo fare per renderlo fruibile ai ciechi?

Ho rifatto uno per uno, tutti -ma proprio tutti- i mari, i monti ed i crateri in rilievo, fedelmente, con la colla al piombo che ho detto prima.

E’ venuta fuori un’opera davvero straordinaria, dal sapore antico.

Ho messo un numeretto in braille nei crateri, mari e monti più importanti ed anche nei luoghi dei vari allunaggi delle missioni Apollo.

Sulla base in legno del mappamondo ci sarà la legenda in braille (un grazie all’instancabile Lucia Merola) con le spiegazioni relative a ciascun numeretto.

Sono certo che anche questo strumento sarà una fonte di intense emozioni per gli appassionati di astronomia e per tutti i sognatori amanti della Luna.

Quest’anno 2014 spero sia possibile organizzare qui a Latina il seminario di astronomia subito dopo la fine del campionato mondiale di calcio, cioè nella seconda metà del mese di luglio.

Sarà un seminario di una settimana per otto persone che saranno tutte non vedenti o tutte ipovedenti per ovvi motivi di omogeneità didattica.

Ovviamente, se si farà, vi comunicherò tutto quello che potrà essere di interesse per gli eventuali partecipanti.

Noi dell’Associazione Pontina di Astronomia ci stiamo già attivando in questa direzione e ce la metteremo tutta per cercare ed ottenere qualche collaborazione.

Se volete avere qualche idea di ciò che abbiamo fatto con i ciechi negli anni passati date uno sguardo al link qui sotto.

Scusatemi se mi sono lasciato andare a qualche digressione tecnica un po’ eccessiva.

A tutti un caro saluto,

Andrea Miccoli.

DA PLUTONE A … LATINA

DA PLUTONE A … LATINA

Carissimi amici ciechi ed ipovedenti, in questa pillola vi parlerò:

1 – della sonda New Horizon che è passata molto vicina a Plutone

2 – della scoperta di un nuovo pianeta simile alla Terra

3 – delle radio-stelle cadenti di questo mese di agosto

4 – di alcune belle novità riguardanti il corso di astronomia di quest’anno (luglio 2015).

1- La sonda New Horizon (Pronuncia: niù oràizon)

Plutone dista da noi circa 6 miliardi di km.

E’ stato scoperto nel 1930 e per compiere un’orbita intorno al Sole impiega circa 250 anni, quindi, da quando è stato scoperto fino ad oggi ha percorso appena un terzo del suo giro intorno al Sole.

Le sue dimensioni sono poco superiori a metà della nostra Luna.

La sonda americana New Horizon è stata lanciata nel gennaio del 2006 in direzione di Plutone per studiarne i particolari che non è possibile vedere dalla Terra data la grande distanza.

Nel mese di agosto dello stesso anno, solo pochi mesi dopo il lancio, l’Unione Internazionale degli Astronomi riuniti a Praga, decretò il declassamento di Plutone da pianeta a pianeta nano.

Fu un duro colpo per la Nasa che si trovò, così, ad aver avviato una costosa missione spaziale per un pianeta “nano”.

Ma ormai New Horizon correva verso Plutone.

Ma perché declassare un pianeta? Da cosa nasceva questa necessità? Vari motivi e tutti validi.

Li abbiamo ampiamente trattati e spiegati nella Pillola n° 11.

La New Horizon è un insieme di molti strumenti scientifici, ognuno con compiti diversi e molto sofisticati.

Per ogni strumento ce n’è uno in funzione ed un altro è sempre di riserva pronto a subentrare in caso di avaria.

Malgrado tutta questa strumentazione, la New Horizon pesa solamente 470 kg.

Può sembrare tanto ma non è affatto così, anzi.

E’ stato necessario mantenere basso il peso per permettere ad essa di viaggiare alla più alta velocità possibile.

Pensate che è stato l’oggetto creato dall’uomo che si è allontanato più velocemente dal pianeta Terra.

A ben 16 km/s, cioè 57600 chilometri all’ora, ha raggiunto la Luna in sole 9 ore!

Gli astronauti dell’Apollo 11 impiegarono 3 giorni per percorrere la stessa distanza.

In un solo anno è arrivata su Giove e già allora iniziò a mandarci meravigliose fotografie di questo pianeta e dei suoi satelliti.

All’interno della New Horizon oltre ad esserci tanti strumenti come abbiamo detto ci sono anche 9 oggetti molto più bizzarri e curiosi.

Perché proprio 9?

Tanti già lo avranno capito: Plutone era il nono pianeta del Sistema Solare.

Quali sono questi nove tesori trasportati da New Horizon, li vediamo ora insieme:

– Una parte delle ceneri di un uomo. Ovviamente per avere questo onore sicuramente non sono i resti di una persona sconosciuta, ma di un qualcuno molto legato a Plutone. Sono infatti le ceneri dello scopritore di questo pianeta! L’astronomo Clyde Tombaugh, che a soli 23 anni scoprì Plutone. Sull’urna c’è un’incisione che recita: “Qui ci sono i resti di Clyde W. Tombaugh, scopritore di Plutone”.

– Due bandiere degli Stati Uniti d’America. Sappiamo come gli americani abbiano l’abitudine di piantare bandiere ovunque, questa volta nessuno scenderà su Plutone per innalzarle e quindi rimarranno piegate dentro la New Horizon.

– Un francobollo del 1991, ovviamente sempre americano. In quell’anno infatti si era deciso di emettere una serie di 10 francobolli per celebrare i 9 pianeti e la Luna. Il francobollo di Plutone fu però intitolato “Il pianeta ancora inesplorato”.

– Due CD. In uno sono presenti le foto di tutte le persone che hanno lavorato al progetto della New Horizon e nel secondo i nomi di 434 mila esseri umani che parteciparono all’iniziativa “invia il tuo nome su Plutone”.

– Un pezzo di astronave. In particolare un pezzo della SpaceShipOne, che fu la prima astronave privata ad effettuare un volo spaziale uscendo dall’atmosfera terrestre. Su questo pezzettino metallico è presente una targa che recita: “Per commemorare lo storico volo della SpaceShipOne”.

– Due monete, ognuna da un quarto di dollaro. Una viene dal Maryland, patria della New Horizon, l’altra invece dalla Florida. Perchè proprio dalla Florida? Perché dentro la New Horizon è presente materiale radioattivo, di cui vi parlerò tra poco e per effettuare lanci di sonde del genere, è necessaria l’approvazione del governo federale ma anche dello stato dove avviene il lancio, la Florida, appunto.

Vi ho accennato che dentro la New Horizon è presente del materiale radioattivo.

Ma a cosa serve, perché è stato necessario impiegarlo?

Plutone è estremamente distante dal Sole, per caricare le batterie di bordo è impensabile utilizzare del pannelli fotovoltaici.

Questi, per raccogliere un po’ di energia avrebbero dovuto avere dimensioni immense.

Allora la New Horizon è alimentata da un generatore termoelettrico a radioisotopi.

Il decadimento radioattivo del materiale presente genera quel poco di calore che poi è convertito in energia elettrica.

Ma la cosa curiosa arriva adesso: il materiale radioattivo si chiama Plutonio: è un elemento scoperto nel 1940 che fu chiamato così proprio in onore del pianeta Plutone!

Nessuno avrebbe immaginato all’epoca che il Plutonio sarebbe stato la fonte di energia che avrebbe permesso l’esplorazione di Plutone.

Su questa sonda si potrebbe dire tantissimo dal punto di vista tecnologico, evitiamo però tali discorsi.

Nonostante ciò vi racconto un’altra piccola curiosità tecnologica.

Il cervello della New Horizon, cioè il processore elettronico che effettua tutti i calcoli ed operazioni base, è probabile che anche noi, senza saperlo ne abbiamo uno uguale nelle nostre case.

Questo infatti è lo stesso presente nelle famose console ludiche che hanno fatto tanto divertire i nostri ragazzi qualche anno fa, cioè le ormai storiche PlayStation 2.

Il 14 luglio scorso la sonda è passata a circa 12.400 km dal pianeta.

Lo ha fotografato in lungo e in largo, e finalmente abbiamo conosciuto il vero volto di Plutone: non ci sono innumerevoli crateri d’impatto come sulla Luna perché il pianeta è giovane ed ha anche una lieve atmosfera che lo protegge dai meteoriti esattamente come succede sulla nostra Terra.

Sotto la sua superficie dovrebbe avere una grande quantità di acqua ghiacciata che a quella temperatura ( -230 gradi) è dura come la roccia.

La sorpresa che più caratterizza l’immagine attuale di Plutone è una macchia che ha le dimensioni di metà pianeta, un po’ scura, che ha una bella forma di cuore.

2 – Scoperto un pianeta simile alla Terra.

Qualcuno che segue da tempo queste pillole potrebbe dire: di nuovo?

Si, di nuovo!

Infatti ne abbiamo già parlato nella pillola n° 12 di maggio 2014.

Era stato appena scoperto….l’ennesimo “pianeta simile alla Terra” proprio come in questi giorni.

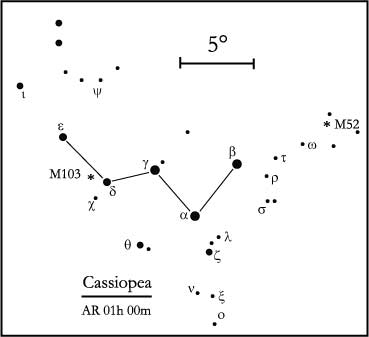

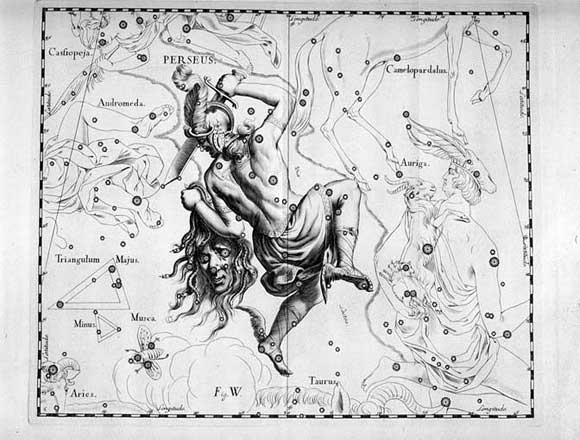

Quello era nella costellazione del Cigno, quest’ultimo si trova nella costellazione di Cassiopea, ambedue passano ogni giorno molto alte nel cielo, quasi sulla nostra verticale e perciò facili da esplorare.

Quello era più lontano mentre questo è più vicino, ma parliamo sempre di distanze stellari.

Cosa vuol dire distanze stellari?

Cosa vuol dire scoprire un pianeta simile alla Terra?

E’ mai possibile vedere un pianeta che gira intorno ad un’altra stella?

No assolutamente!

Come fanno gli scienziati a capire quanto è grande la Nuova Terra, che massa ha, quanto dista dal suo Sole, quanto impiega a fare un’orbita completa?

Tutte queste domande ed altre ancora le abbiamo ampiamente esaminate e chiarite -almeno spero- in modo ampio e completo nella pillola n° 12.

Divertitevi a leggerla anche se già l’avete letta l’anno scorso.

Così, alla prossima (sicura) scoperta di un pianeta simile alla Terra sarete in grado di apprezzarne le novità, qualora ve ne saranno.

3 – Le radio meteore di agosto

Come ogni anno, anche in questo 2015 vi ricordo l’arrivo delle Persèidi dette anche Lacrime di S.Lorenzo.

Il giorno di questo santo è il 10 agosto ma le stelle cadenti arrivano al massimo della loro intensità in cielo intorno al 12 di agosto.

Anche di queste radio-stelle cadenti abbiamo detto molto e c’è poco da aggiungere.

Nell’agosto 2014 non ci furono stelle cadenti visibili perché il cielo era tutto rischiarato dalla luce della Luna Piena.

Ma questo riguardava i vedenti, invece per i non vedenti ci sono sempre le radio-stelle cadenti, anche se piove o è nuvoloso oppure in pieno giorno quando c’è il Sole.

Per conoscere tutti i dettagli di queste informazioni c’è solo da prendere la pillola n°3 di agosto 2013 e leggerla.

Quest’anno la Luna non darà fastidio a nessuno perché il 14 sarà nella fase di Luna Nuova e questo vuol dire che di notte non si vede perché la sua posizione è molto vicina al Sole, quindi il cielo sarà buio ed ogni “strisciata” di luce, anche minima, potrà essere vista.

Per tutti i non vedenti ci sarà l’ascolto di queste “strisciate di luce” che sarà possibile collegandosi all’indirizzo seguente.

Purtroppo, l’eccessivo rumore di fondo, non rende piacevole l’ascolto, ma per adesso, questo passa il convento…(sorriso).

http://topaz.streamguys.tv/~spaceweather/

4 – Novità sul corso di Astronomia appena terminato

A conclusione di un corso frequentato da non vedenti ed ipovedenti, per ricordo dell’esperienza appena conclusa, le belle foto vanno bene per far vedere ad amici e parenti qualcosa di ciò che si è fatto, ma per l’intimo gaudio dei partecipanti al corso è necessaria qualche buona registrazione audio.

Buona, appunto. Quest’anno siamo riusciti nell’intento ricorrendo a dei professionisti del ramo.

Abbiamo, così, potuto produrre una pennetta audio con alcuni stralci delle lezioni, alcune voci dei partecipanti ed alcune foto.

Questa pennetta è stata consegnata a tutti i corsisti insieme con l’attestato di frequenza al momento dei saluti e della chiusura del corso.

Un altro video con audio riassuntivo delle 5 giornate del corso, lo abbiamo già messo su Youtube ed il link lo trovate qui di seguito.

http://youtu.be/jV67OhGk04E

Ci troverete tutti i nomi dei partecipanti e di tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione del corso.

Appena possibile metteremo su Youtube anche l’intera conferenza del Prof. Saraceno e vi manderemo il link con la prossima pillola.

Anche questa conferenza è stata una importante innovazione -molto apprezzata- che sicuramente ripeteremo anche l’anno venturo con nuovi argomenti e la partecipazione di personalità diverse.

La novità più sorprendente e pregevole, però, è arrivata dall’interno della nostra Associazione Pontina di Astronomia.

Già l’anno scorso i corsisti erano rimasti piacevolmente impressionati da alcuni interventi-flash del nostro giovanissimo socio: Andrea Alimenti.

Quest’anno gli è venuta un’idea tanto originale quanto ardita: spiegare come avviene la formazione, la composizione e l’origine scientifica dei colori.

Siccome la lezione è stata molto gradita anche con attestazioni di apprezzamento pervenute dai partecipanti anche dopo il loro ritorno a casa, abbiamo deciso di produrre l’intera sua trattazione in un video che verrà pubblicato su Youtube.

A voi, con la prossima pillola che sarà confezionata da lui, vi arriverà, nella mail, il file audio di questo interessante lavoro.

Ora una segnalazione: c’è tra di voi un appassionato di bricolage e di astronomia, che dopo aver conosciuto i miei strumenti durante le lezioni del 2014 ne ha replicati alcuni con grande abilità malgrado i problemi legati alla mancanza della vista.

Il suo nome è Roberto Sarchielli (cell. 334 206 6665) e gradirebbe conoscere altri con la stessa passione per scambiarsi consigli ed esperienze su strumenti ed argomenti di astronomia.

Vi lascio con l’augurio di un’estate un po’ meno afosa.

A tutti voi un caro saluto,

Andrea Miccoli.