ALTARE

ALTARE

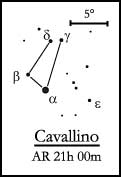

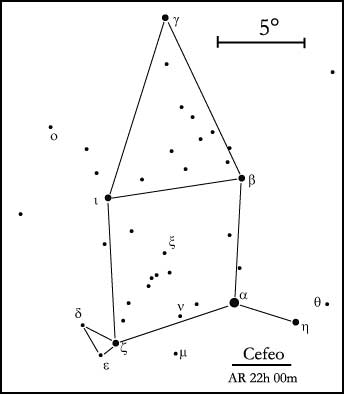

LA COSTELLAZIONE

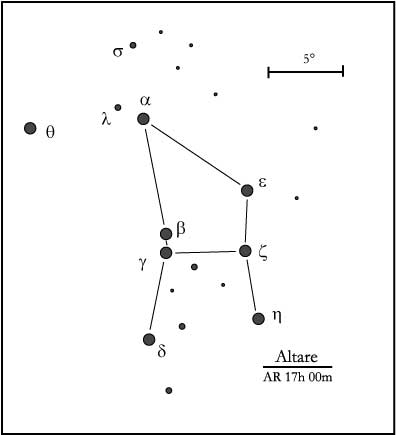

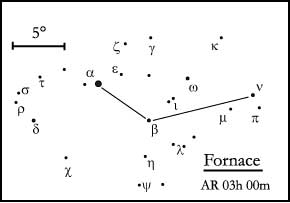

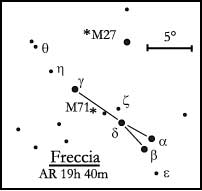

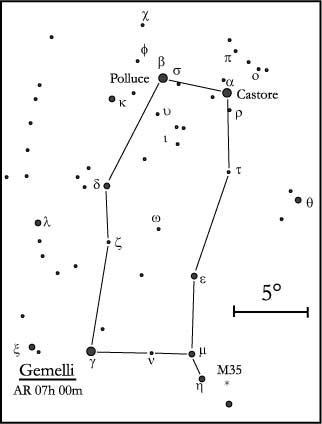

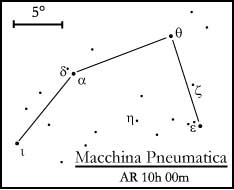

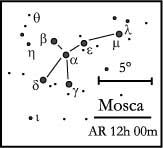

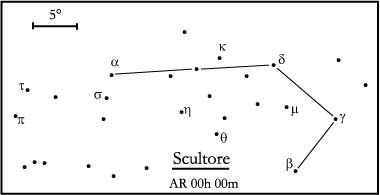

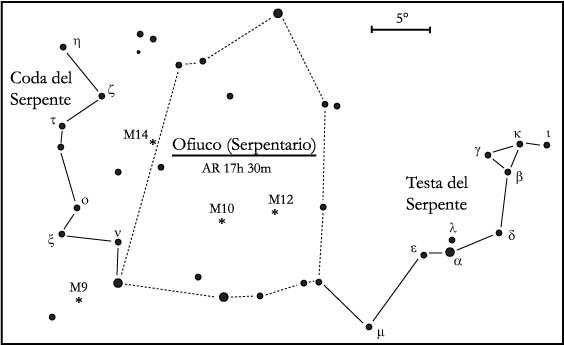

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

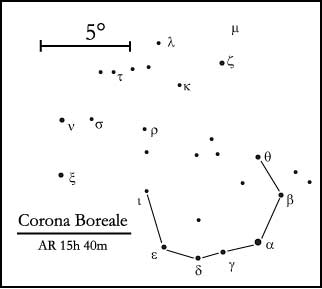

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

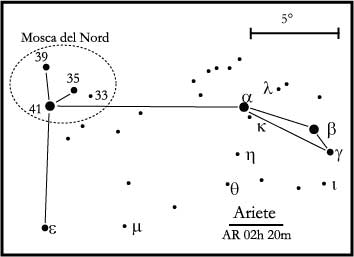

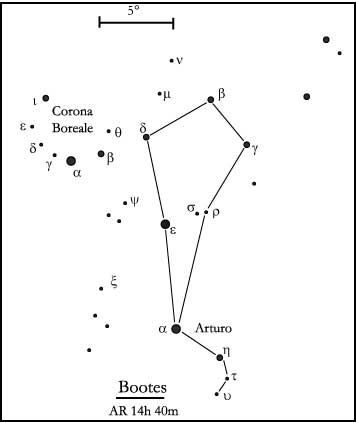

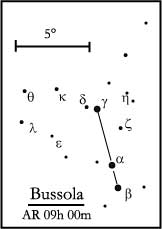

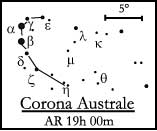

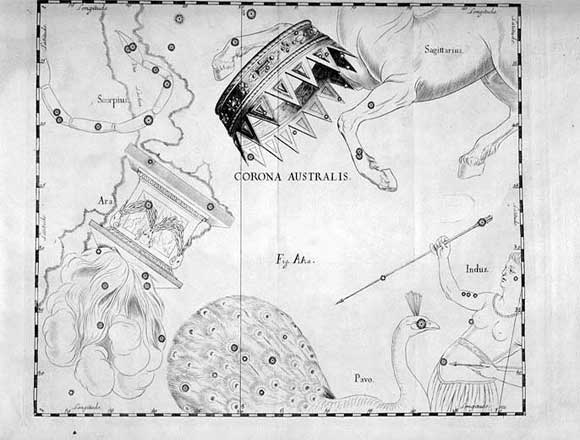

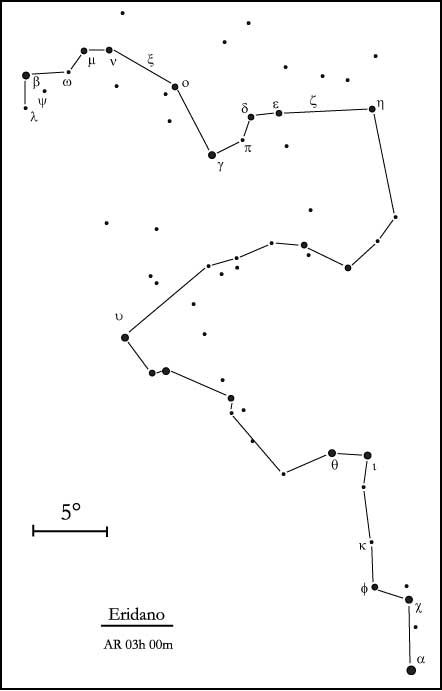

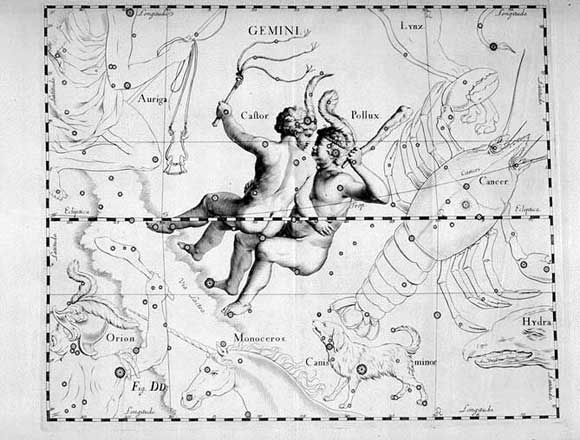

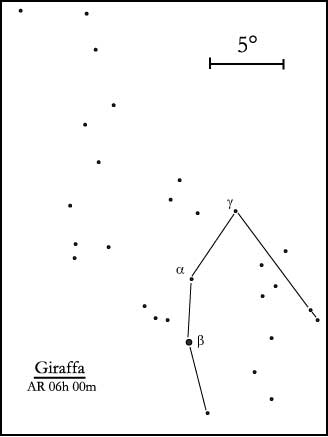

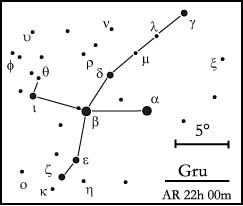

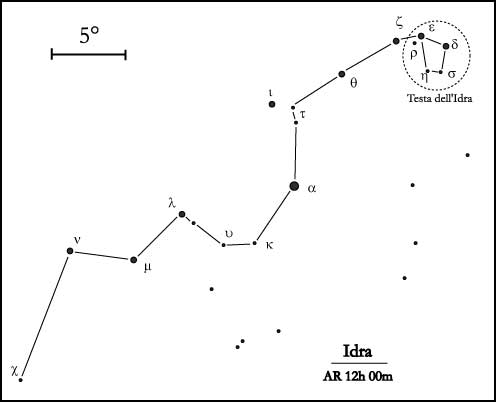

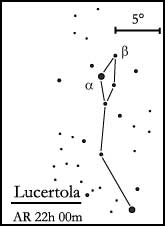

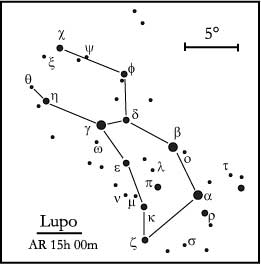

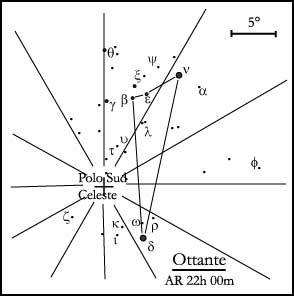

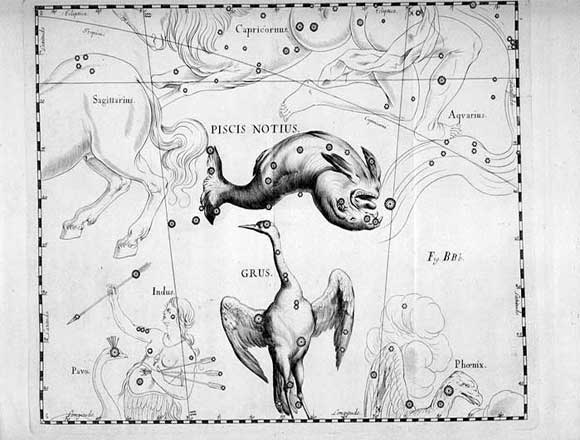

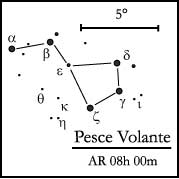

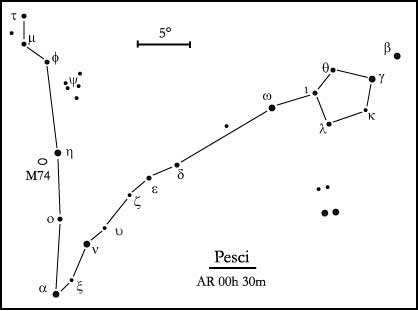

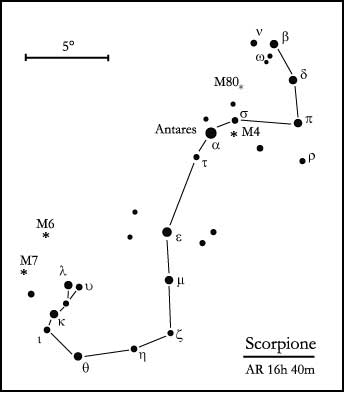

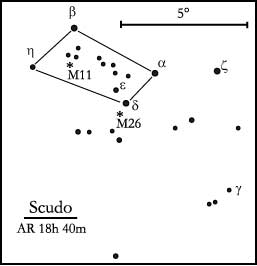

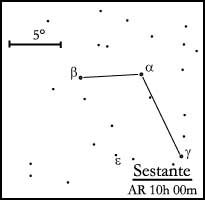

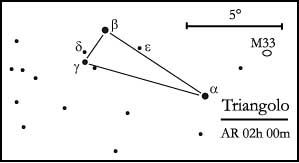

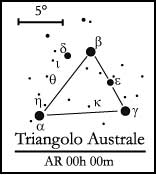

L’asterismo della costellazione dell’Altare

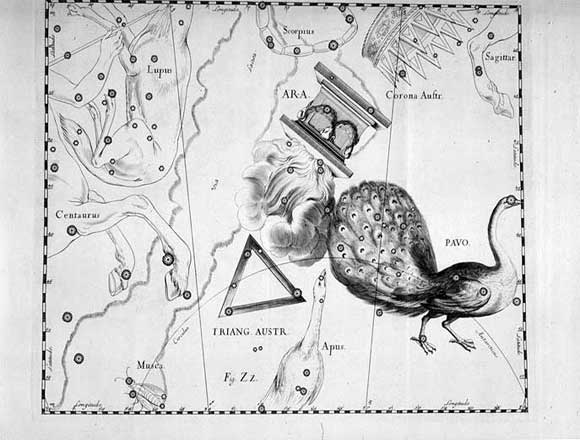

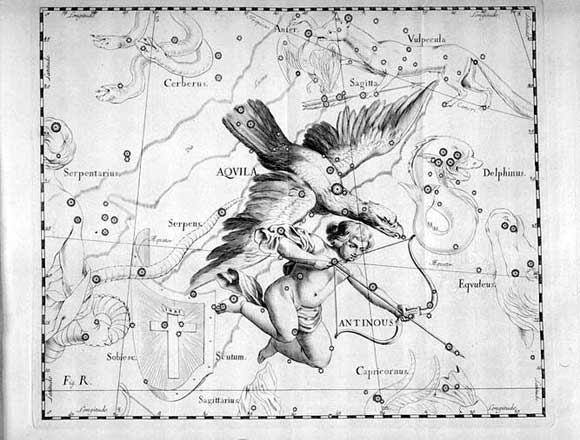

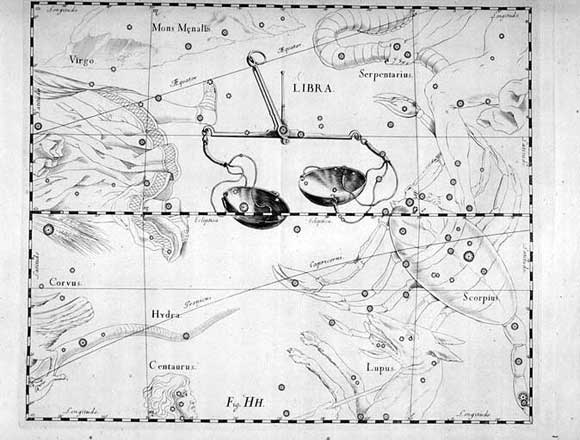

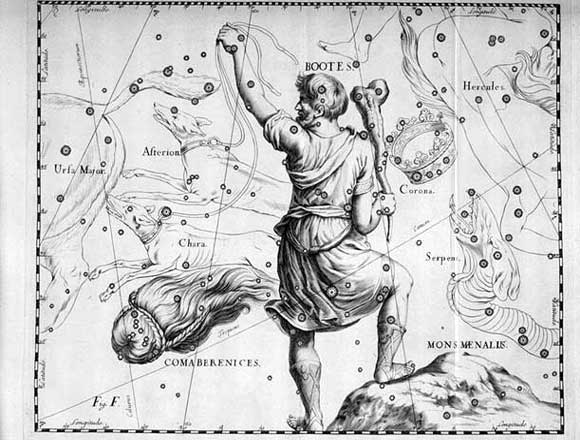

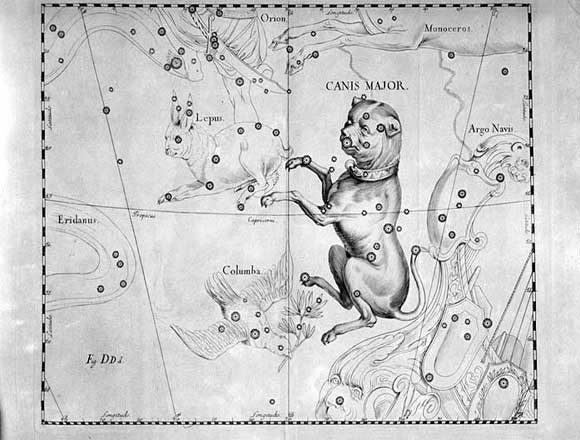

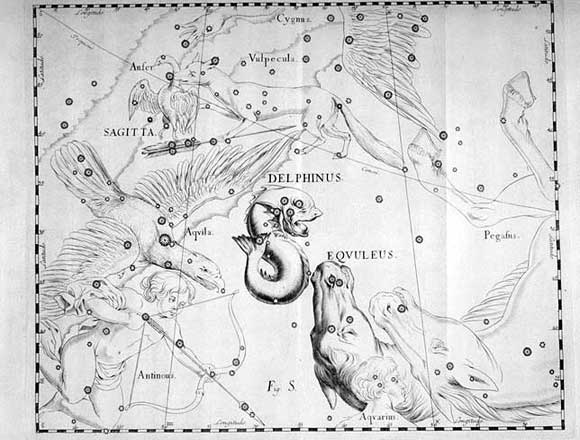

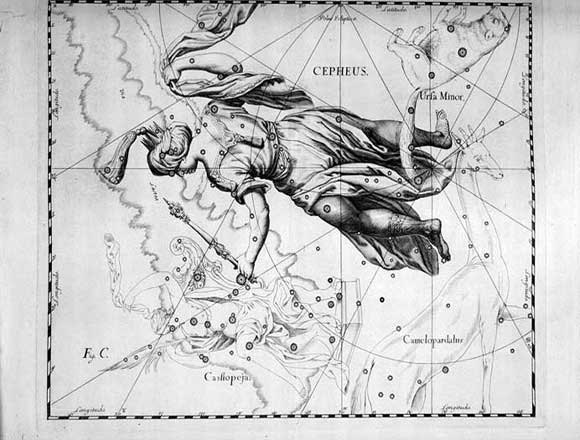

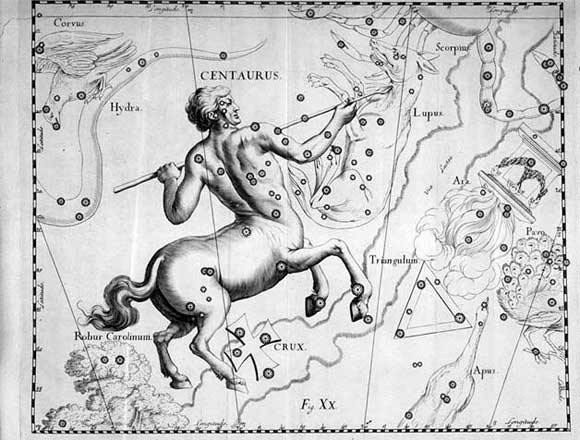

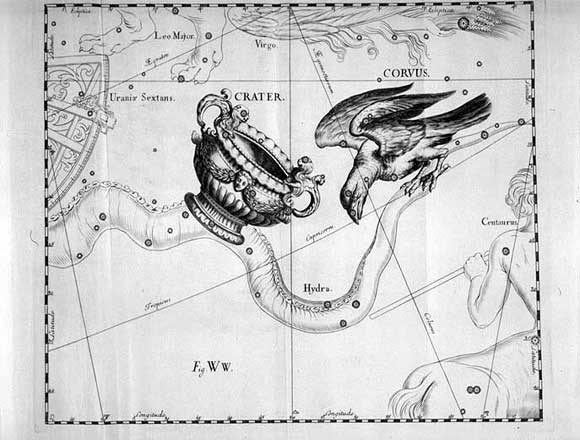

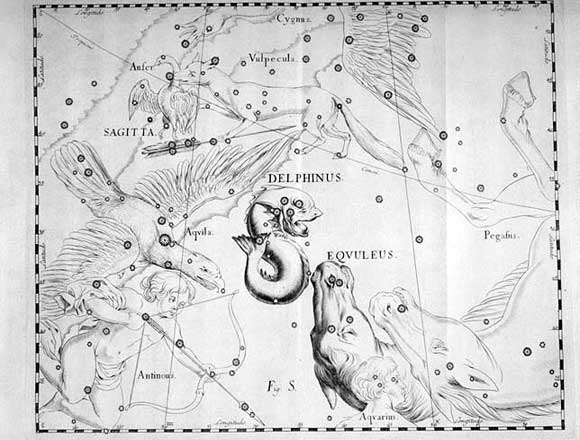

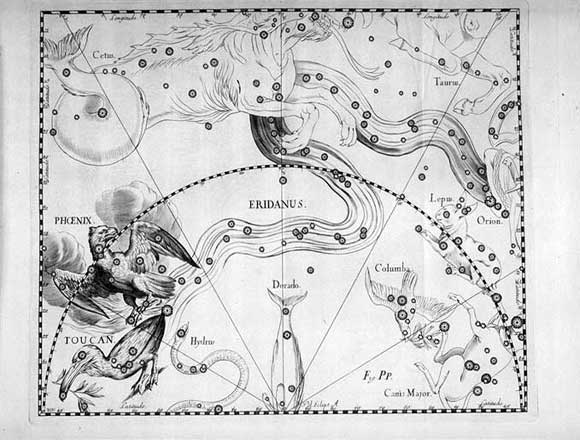

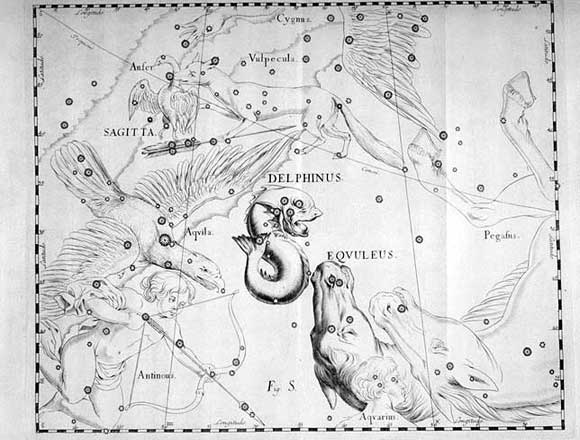

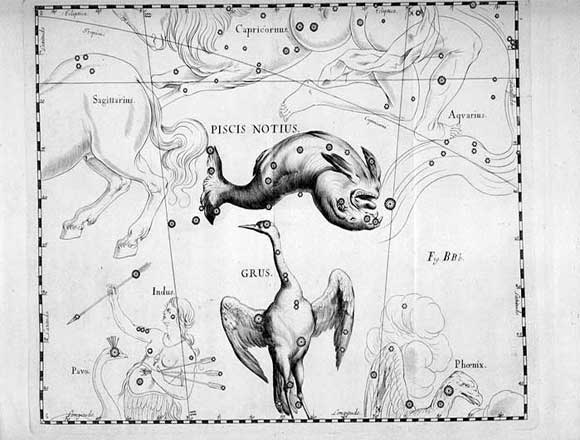

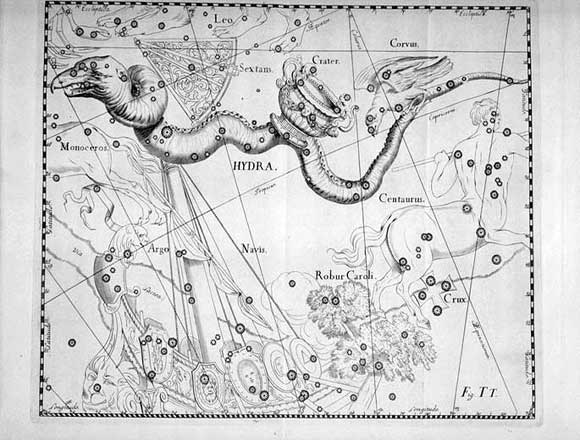

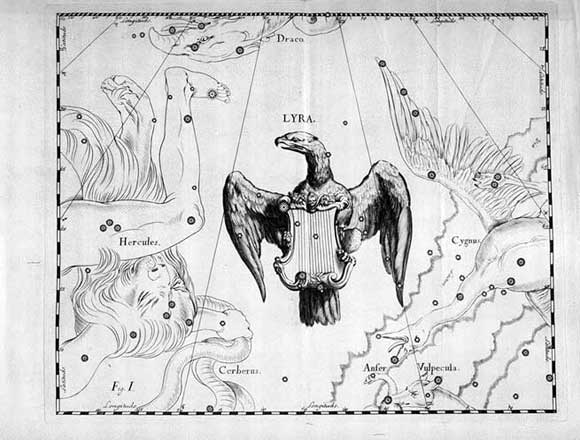

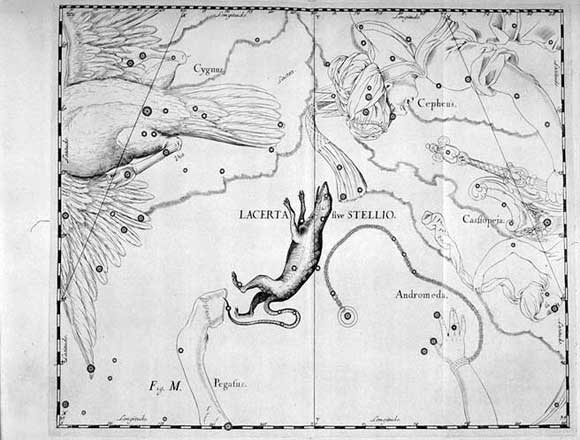

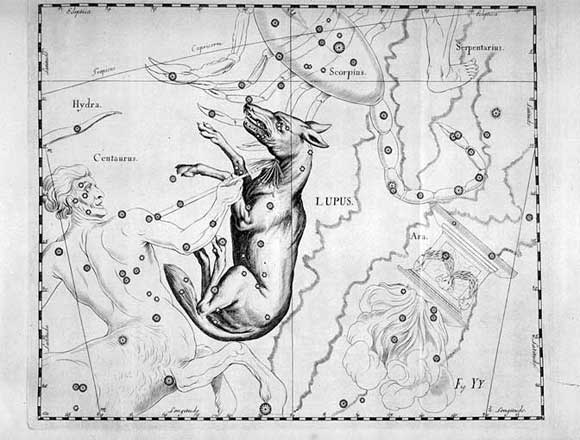

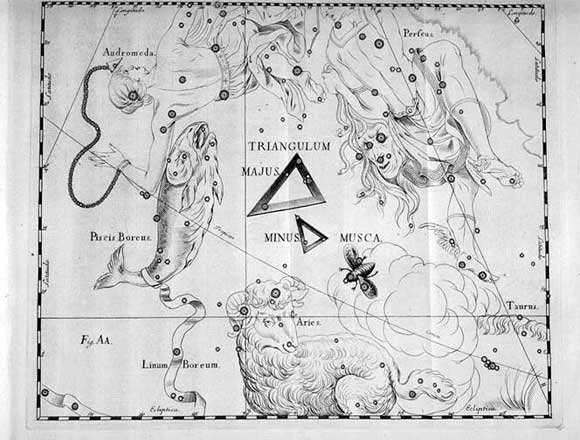

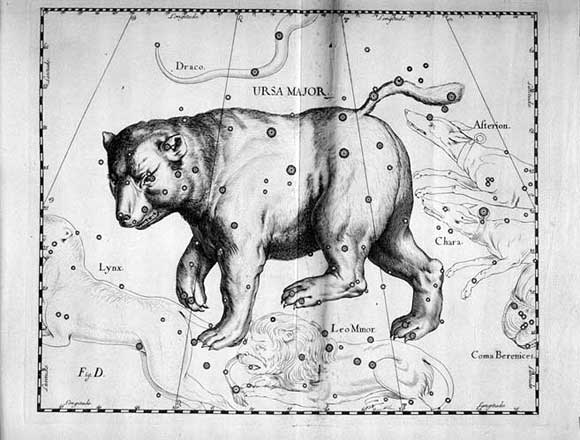

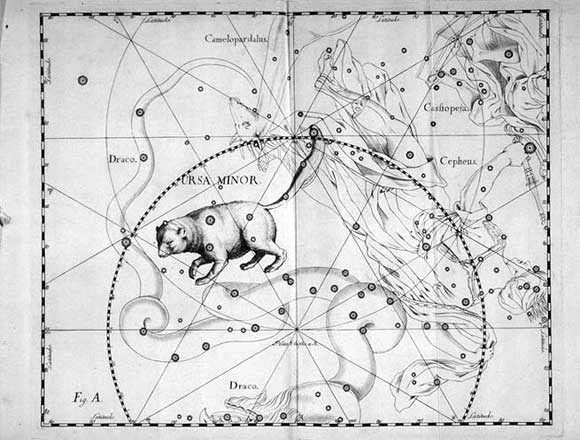

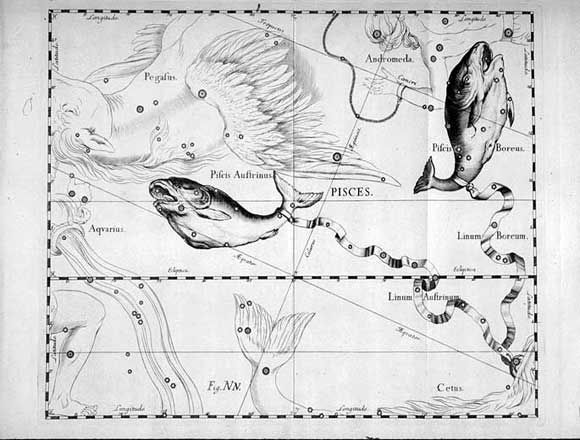

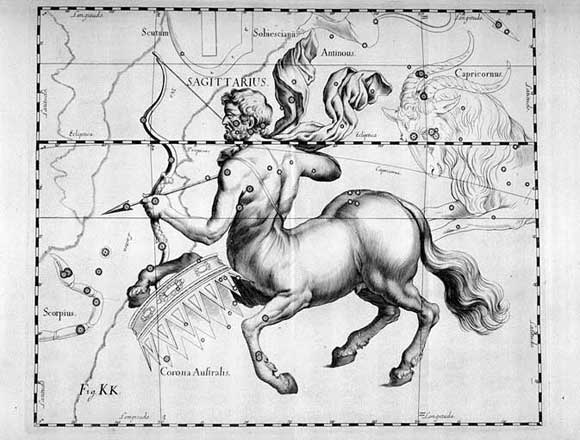

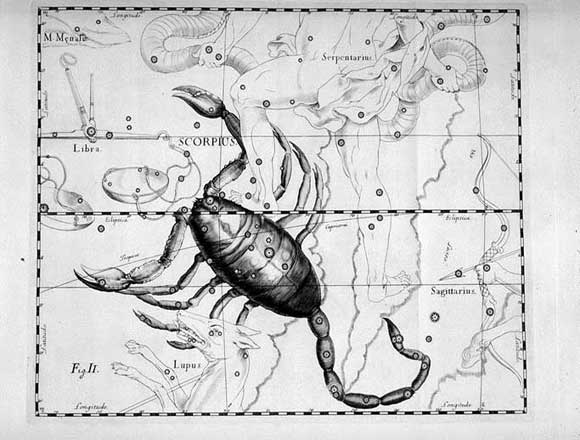

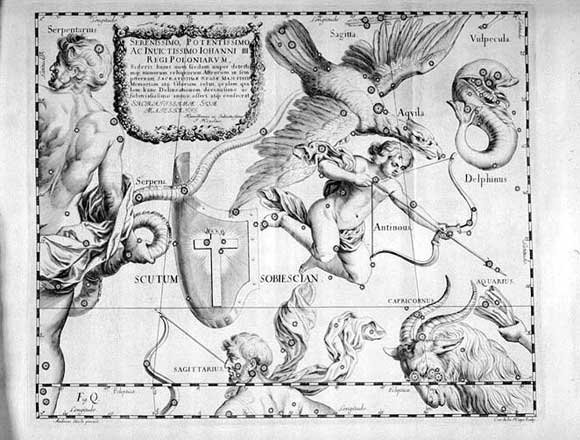

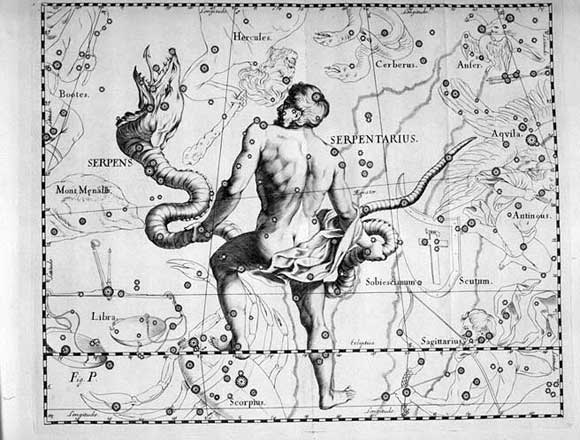

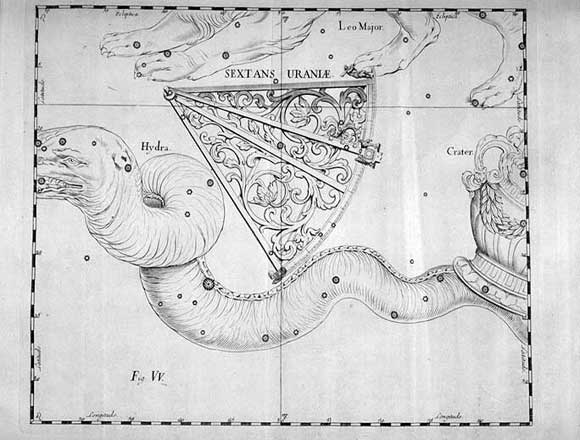

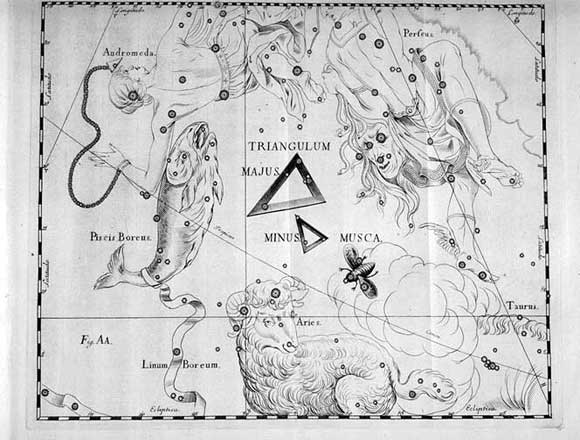

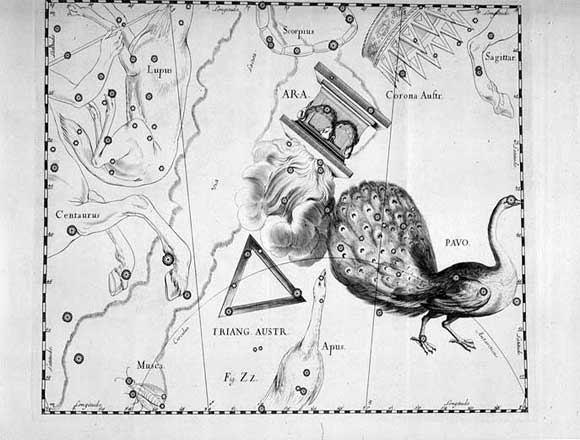

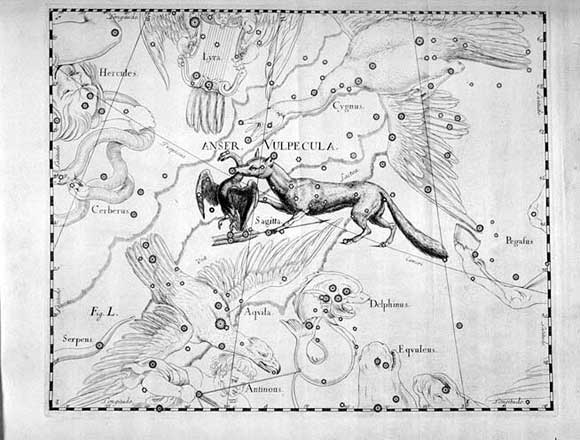

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

2009 – L’ANGOLO DELL’ASTRONOMIA – Aprilia

2009 – L’ANGOLO DELL’ASTRONOMIA – Aprilia

Lunedì 28 Settembre 2009 – ore 21:00

PARCO PUBBLICO DIETRO GRATTACIELO

Via dei Mille – APRILIA (LT)

Progetto

Nell’ambito dei festeggiamenti di San Michele, patrono della Città di Aprilia, i soci dell’Associazione Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno presentano:

Lunedì 28 Settembre 2009 – ore 21:00 – l’ANGOLO DELL’ASTRONOMIA,

serata dimostrativa di osservazione del cielo.

La manifestazione avrà luogo sul parco pubblico posto tra Via dei Mille e Via Fermi ad Aprilia.

Valenti operatori dell’Associazione metteranno a disposizione dei presenti i loro telescopi per mostrare il Gigante Giove con la sua coorte di satelliti e la Luna al Primo Quarto.

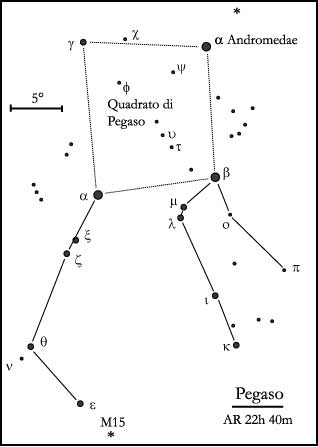

Un relatore condurrà il pubblico in una passeggiata tra le Costellazioni d’Autunno.

Ingresso Libero

La Locandina

RICORDI

2009 – COMUNI DEL GUSTO – Museo Piana delle Orme

2009 – COMUNI DEL GUSTO – Museo Piana delle Orme

10-11 ottobre 2009

ore 12:00-19:00 sabato

ore 10:00-19:00 domenica

MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME

www.pianadelleorme.it

Via Migliara 43, Borgo Faiti, Latina

PROGETTO

COMUNI DEL GUSTO 2009

Mostra/Mercato di prodotti tipici di qualità dell’Agro Pontino con le migliori aziende agroalimentari della Provincia di Latina.

Nell’ambito della Mostra/Mercato, l’Associazione Pontina di Astronomia -Latina-Anzio-Nettuno sarà presente solo nella giornata di Domenica con due telescopi per l’osservazione del Sole e del pianeta Venere.

INFO: MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME Tel. 0773/258708

www.pianadelleorme.it

RICORDI

2009 – A CACCIA DI LEONIDI – Latina

2009 – A CACCIA DI LEONIDI – Latina

7 novembre 2009 – 22:00

SECONDA PIAZZOLA DI SOSTA SUL LUNGOMARE LATINA

tra Capo Portiere e Rio Martino

PROGETTO

A CACCIA DI LEONIDI

7 novembre 2009 – 22:00

Visto il freddo oramai invernale, si consiglia di venire debitamente coperti ed imbottiti.

RICORDI .

Il tempo buono, anche se umido, e l’assenza della Luna, prometteva una buona visione.

Purtroppo le aspettative non sono state mantenute, e ci siamo dovuti accontentare solo di 15 meteore in circa 2 ore di osservazione.

L’unica consolazione e che lo stesso risultato si è avuto in giro per il mondo.

Quest’anno le Leonidi non hanno mantenuto la promessa dello spettacolo di stelle cadenti.

Speriamo nel prossimo anno!