ALTARE

ALTARE

LA COSTELLAZIONE

L’Altare (in latino Ara, sigla Ara) è una piccola costellazione australe visibile con difficoltà solo dalle regioni meridionali dell’Italia.

Le coordinate del punto centrale sono: 17h 00min di Ascensione Retta (AR) e -55° di declinazione (delta).

LE STELLE

Non ci sono stelle di particolare interesse per l’astrofilo.

GLI OGGETTI CELESTI

Non ci sono oggetti celesti di particolare interesse per l’astrofilo.

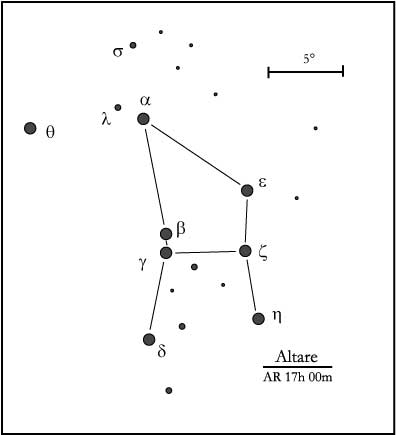

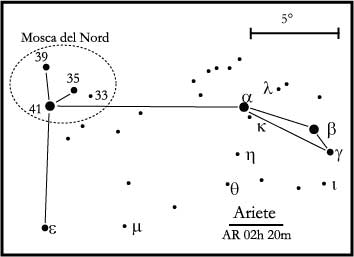

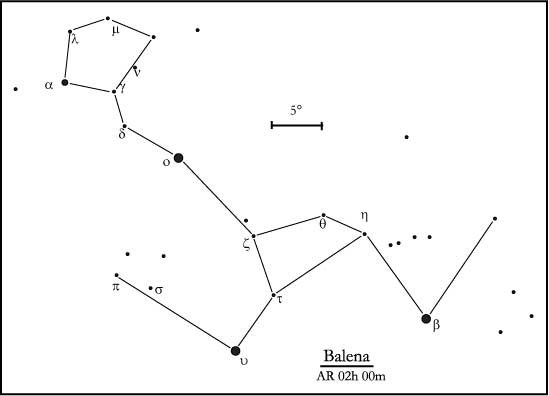

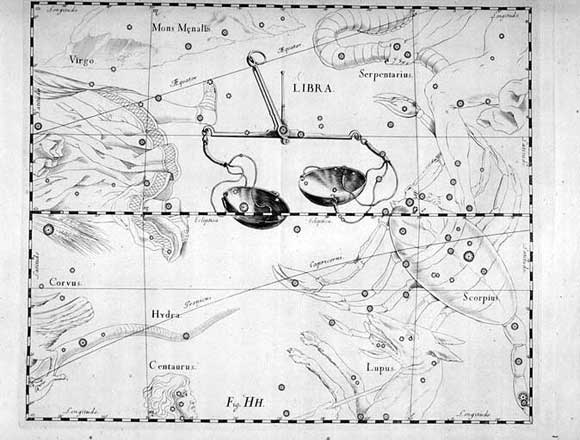

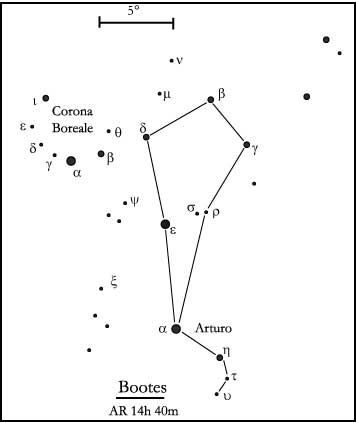

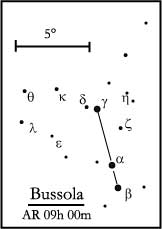

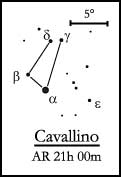

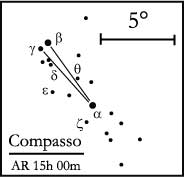

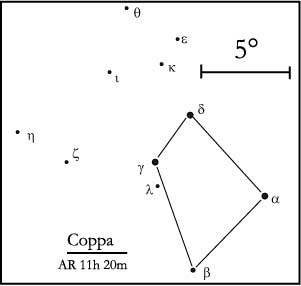

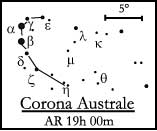

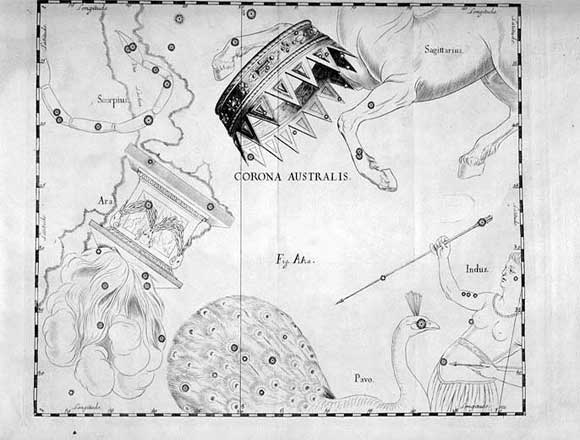

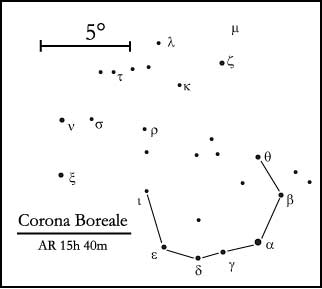

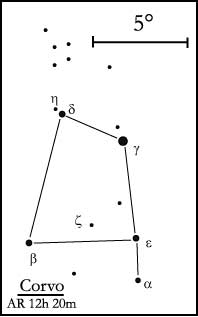

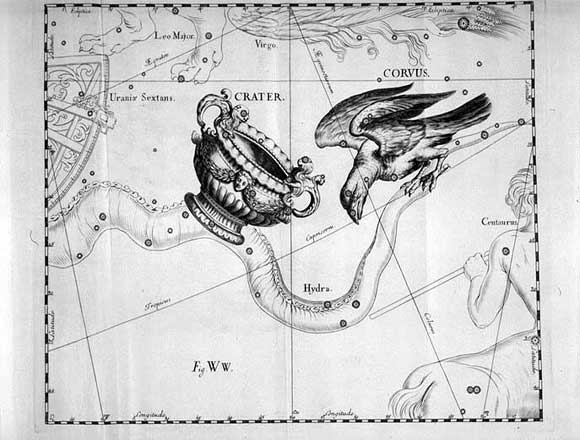

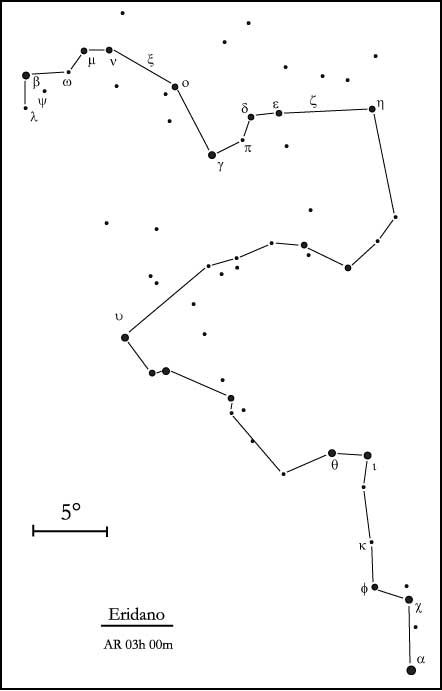

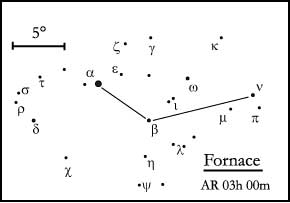

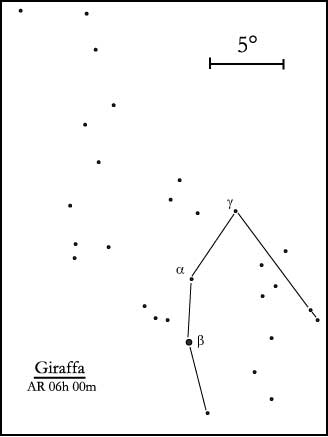

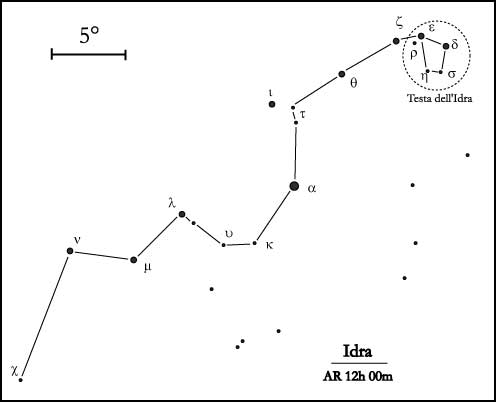

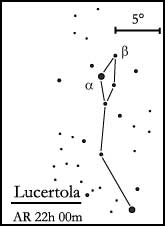

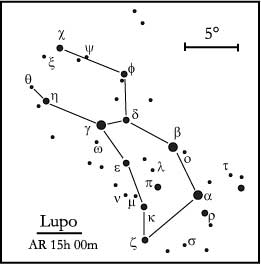

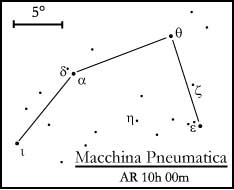

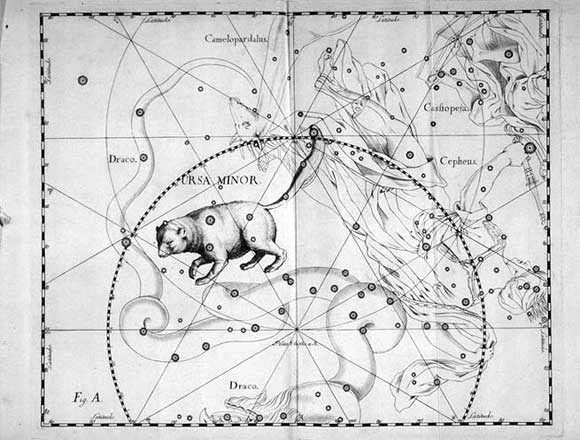

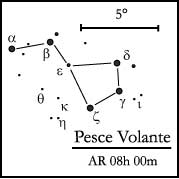

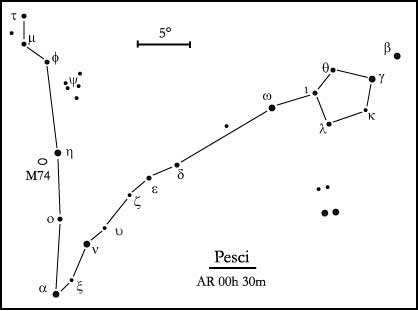

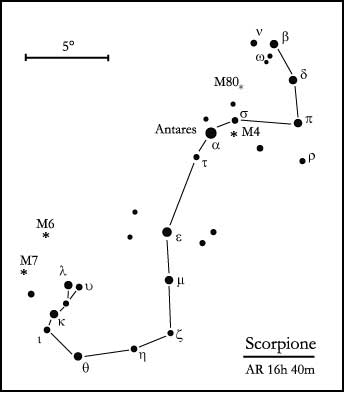

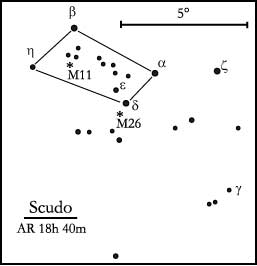

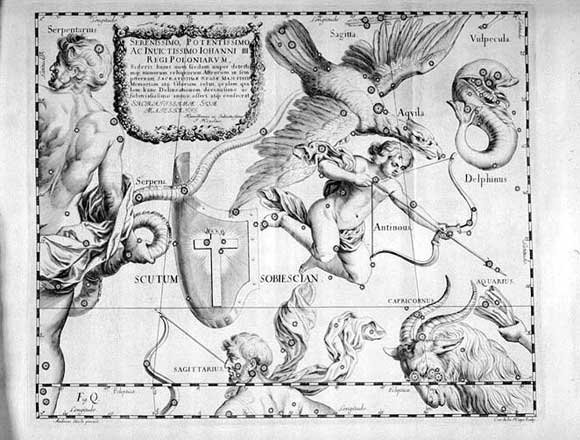

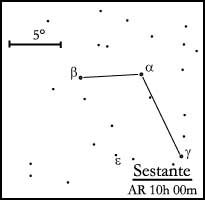

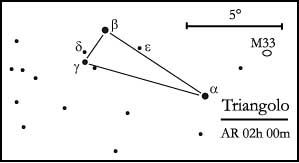

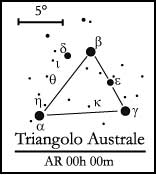

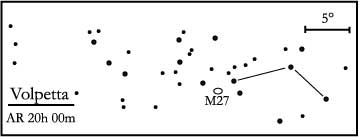

L’asterismo della costellazione dell’Altare

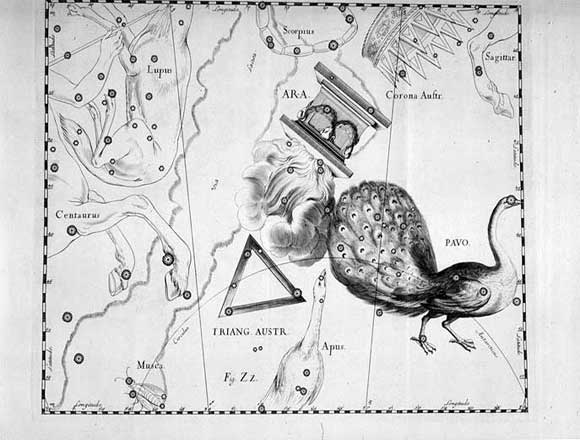

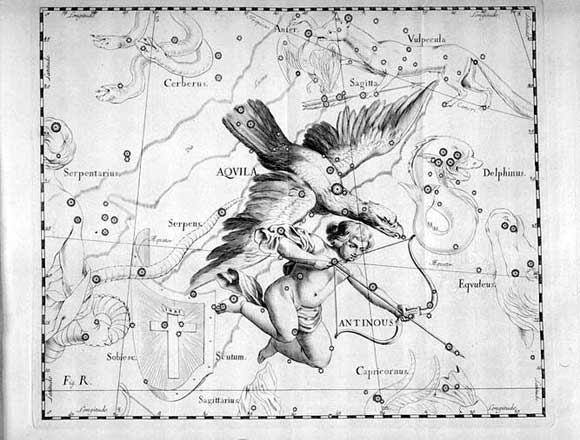

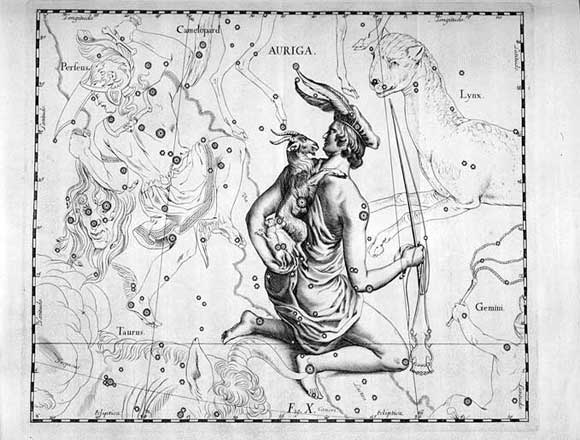

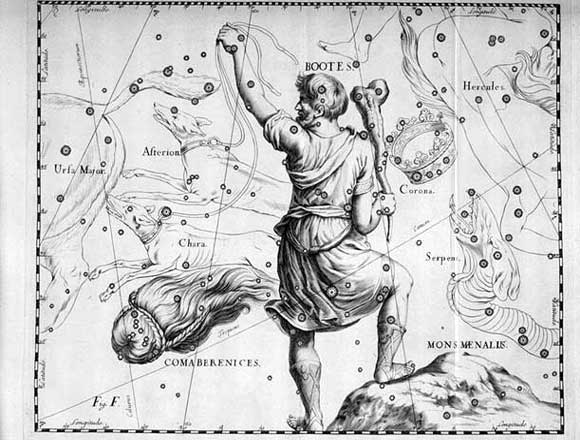

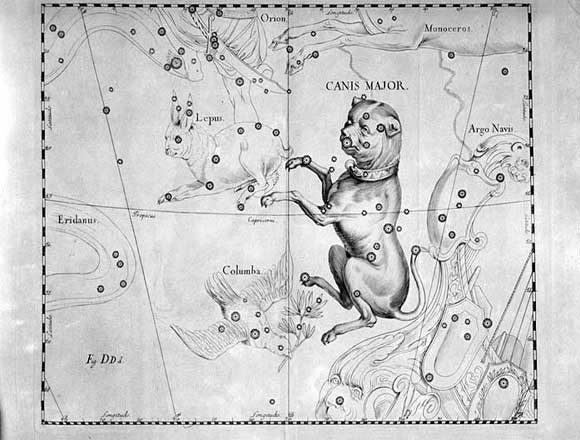

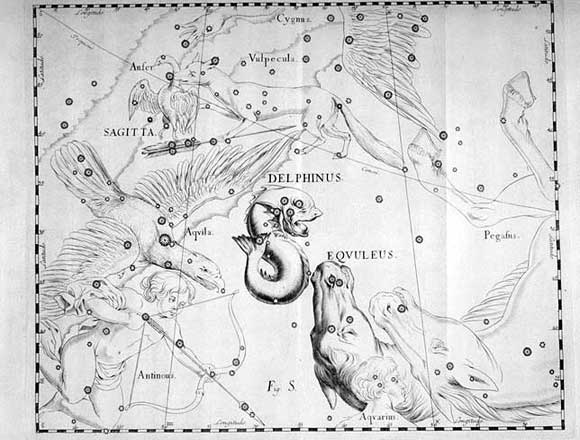

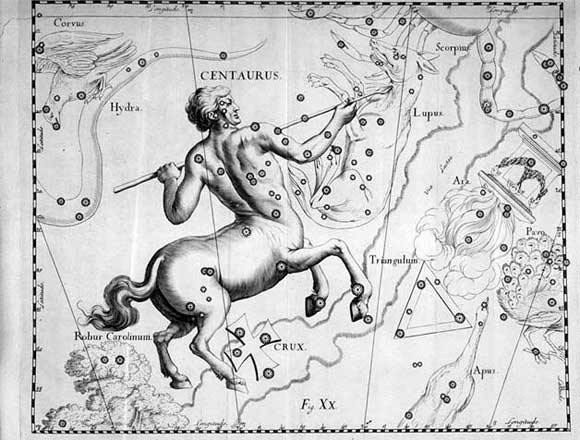

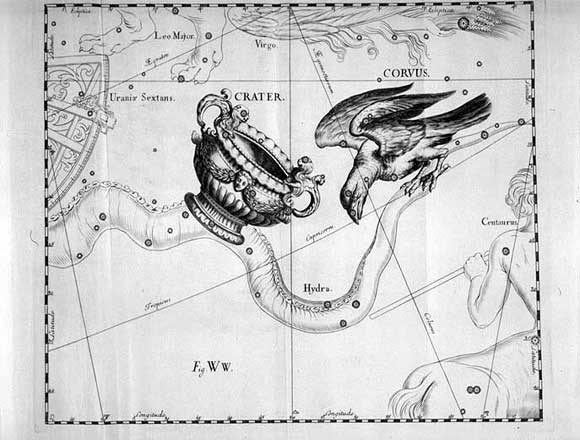

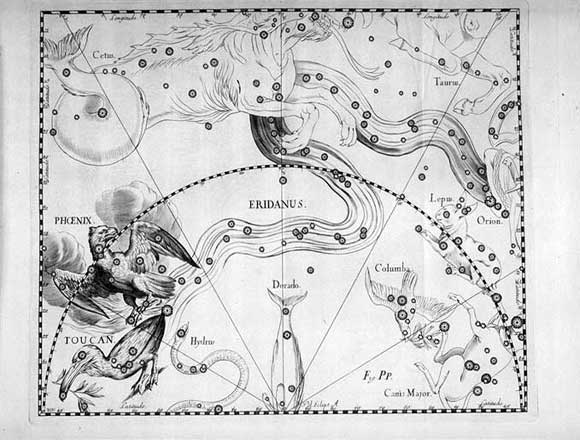

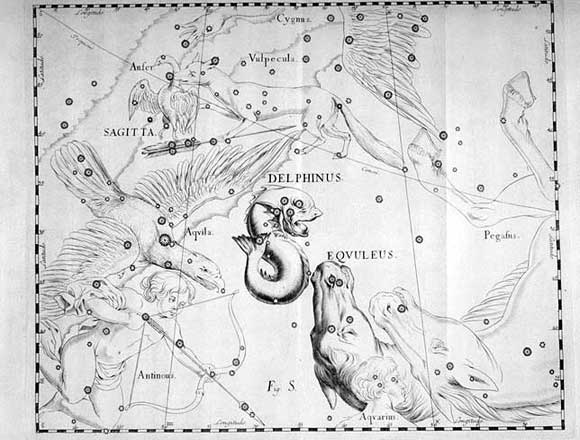

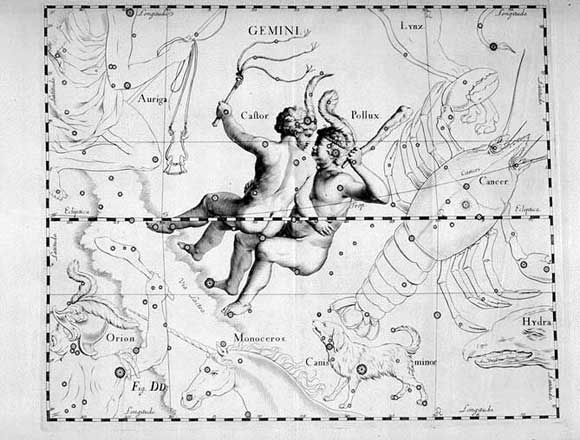

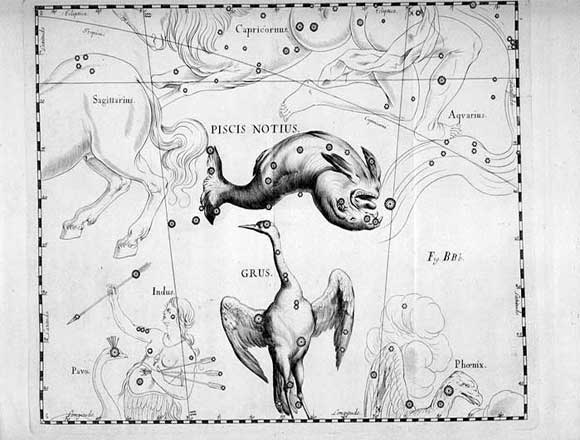

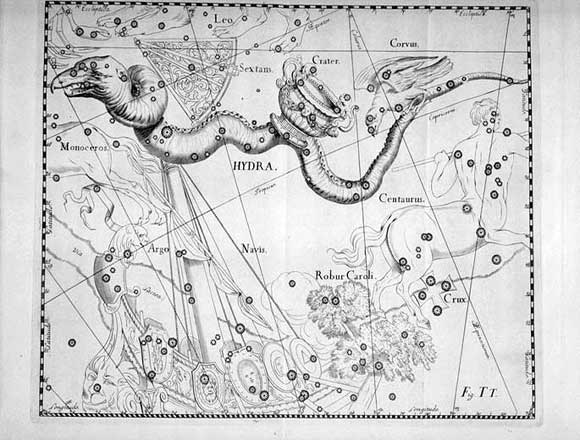

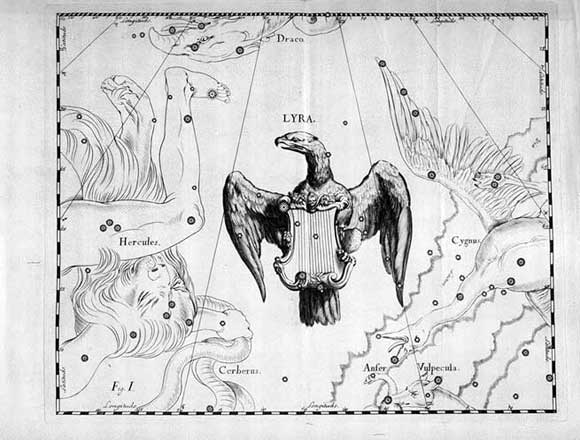

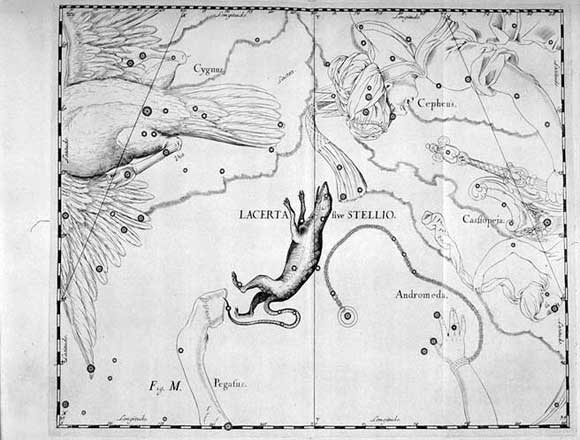

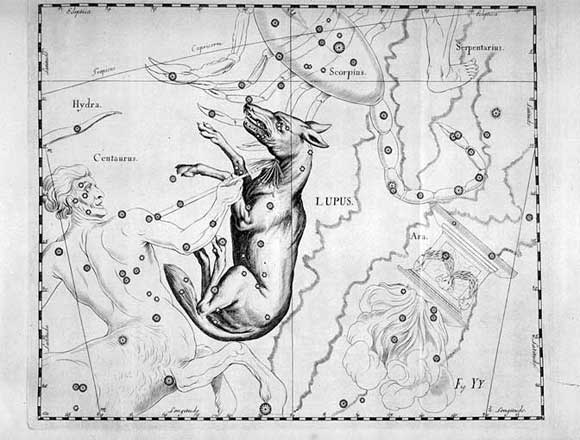

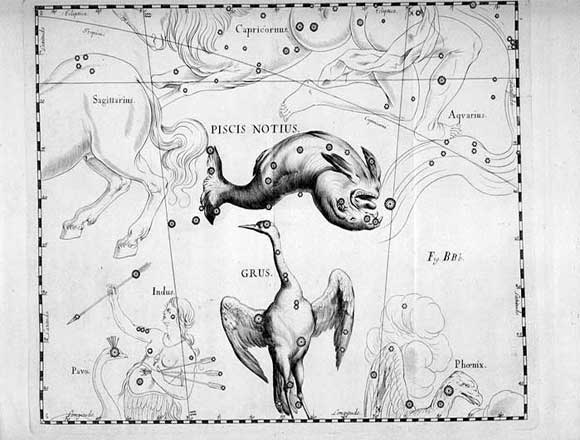

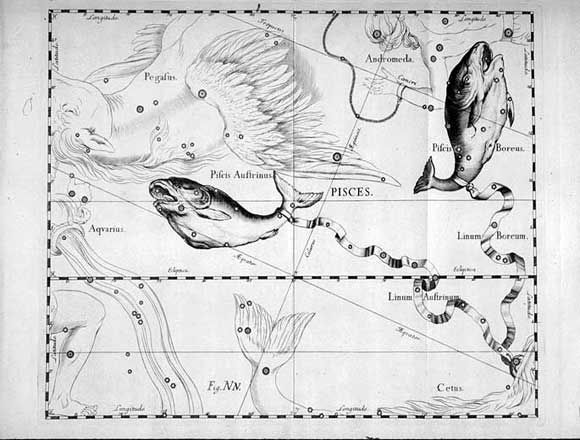

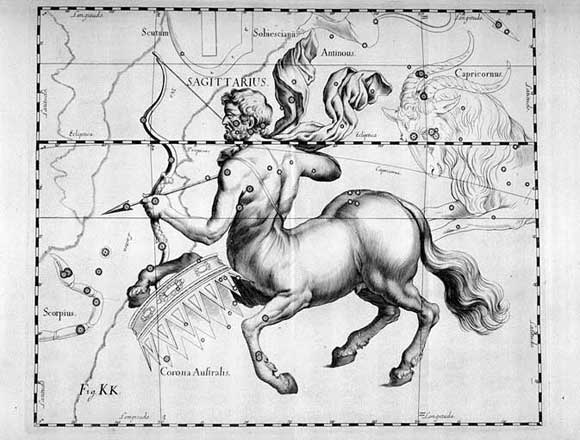

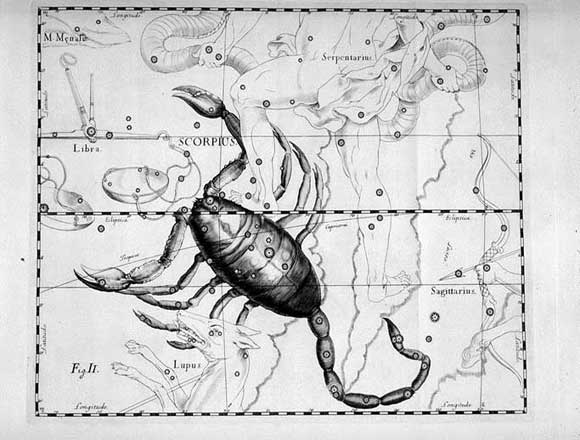

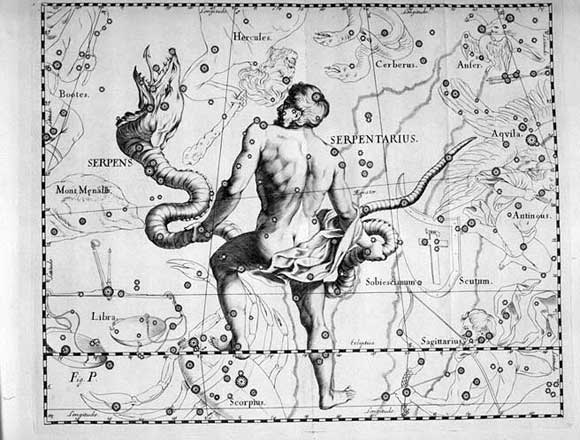

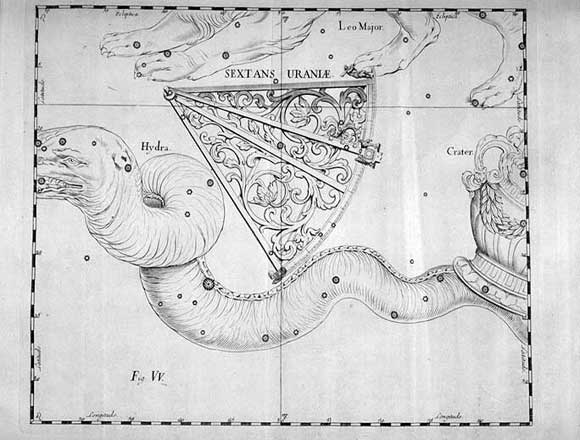

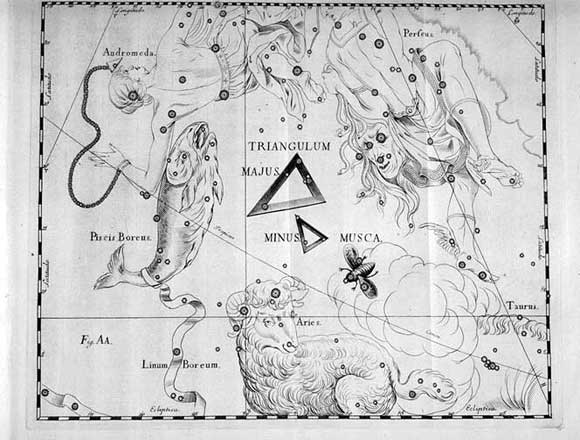

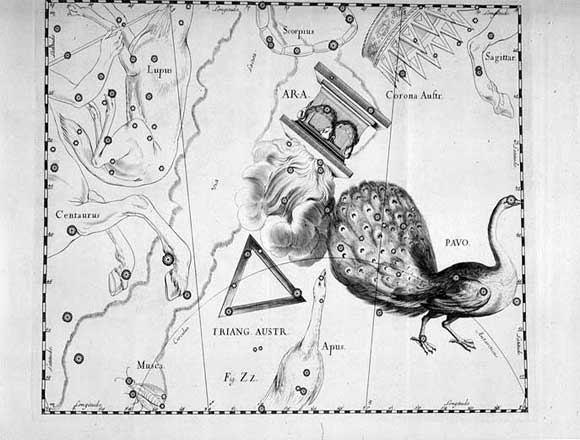

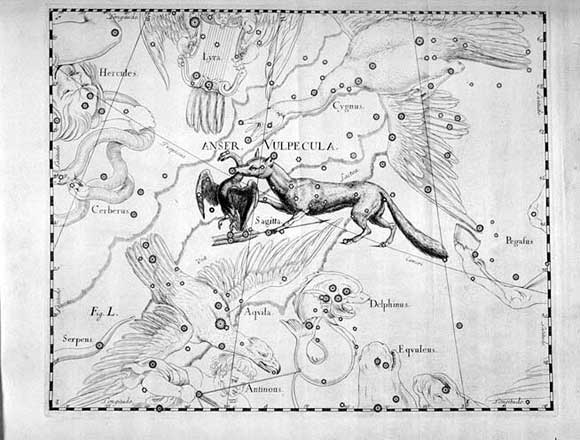

L’Altare visto da Hevelius

IL MITO

Il nome originario deriva dal nome dell’Altare dedicato al Centauro Chirone, la creatura terrestre più saggia.

2009 – LE STELLE A LIDO CIRCELLO – Marina di Latina

2009 – LE STELLE A LIDO CIRCELLO – Marina di Latina

Mercoledì 26 Agosto 2009 – ore 21:00

Stabilimento Balneare LIDO CIRCELLO

Via Lungomare fronte civico 3229

MARINA DI LATINA

www.lidocircello.it

PROGETTO

LE STELLE A LIDO CIRCELLO

Mercoledì 26 Agosto 2009 – ore 21:00

Serata di cultura astronomica sulla spiaggia del LIDO CIRCELLO, condotta dall’Associazione Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno.

Operatori dell’APA-lan saranno presenti con i loro telescopi per mostrare il Gigante Giove con la sua coorte di satelliti e la Luna al Primo Quarto.

Ingresso Libero

2009 – GIORNATA EUROPEA DEL PAESAGGIO – Torre Astura

2009 – GIORNATA EUROPEA DEL PAESAGGIO – Torre Astura

Sabato 12 Settembre 2009 – 15:30-23:30

CASTELLO DI TORRE ASTURA

Ingresso dal parcheggio Via Valmontorio

Nettuno (Roma)

Progetto

L’associazione “O.N.D.A. (Organizzazione Nuova Difesa Ambientale) onlus”, in qualità di O.N.G. del Consiglio Direttivo della rete Europea degli Ecomusei “Local Worlds – Mondi Locali” organizza in collaborazione con numerose Associazioni di volontariato culturale, ambientale e sociale dei Comuni di Nettuno, Aprilia e Latina: l’Associazione AIRONE 2000, l’Associazione TEATRO 5, l’Associazione AMICI dei MUSEI, Associazione Pontina di Astronomia A.P.A., l’Associazione DIAPHORA’, l’Associazione LA RETE, Associazione Genitori Diversamente Abili A.G.E., ARCHEOCLUB RUTULO-LATINO, Associazione Raul Follerau A.I.F.O., una manifestazione prevista dalla “Convenzione Europea del Paesaggio” , dal titolo “Giornata Europea del Paesaggio 2009”, che si svolgerà tra la foce del fiume “ASTURA” e il castello di “TORRE ASTURA”.

L’evento ha carattere esclusivamente educativo e divulgativo finalizzato alla conoscenza dello straordinario paesaggio dimenticato delle “Terre di Mezzo”e vedrà il coinvolgimento e il Patrocinio in primis dell’ U.T.T.A.T di Nettuno, dei Comuni di Nettuno, di Aprilia, di Latina e del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.

Lo scenario della manifestazione sarà il percorso storico, letterario e naturalistico delle “TERRE di MEZZO”, cioè il Paesaggio Arcaico dei territori che dalla foce del fiume Astura (antico approdo Latino) si estendeva attraverso la navigazione fluviale verso la città di Satricum per finire via terra presso l’antica Preneste (l’attuale Palestrina).

Il programma della manifestazione che inizierà dalle ore 15:30 si articolerà innanzi tutto con l’accoglienza dei partecipanti presso il parcheggio di Torre Astura (strada Valmontorio). ove si potrà ammirare attraverso telescopi sia il Sole che il pianeta Venere; dalle ore 17:00 inizierà una performance teatrale che mirerà ad una’interpretazione dei luoghi attraverso azioni sceniche tra stelle, suoni e sapori. Le azioni possono essere descritte come “sentieri incantati” in cui si muovono cantastorie ed interpreti in costume d’epoca che attraverso il coinvolgimento sensoriale effettueranno una rievocazione storico, musicale, astronomica e letteraria del paesaggio insieme ai partecipanti proiettando la memoria storica del passato nel futuro.

L’animazione teatrale si snoderà lungo il sentiero che attraversando la Villa di Cicerone e l’acquedotto giungerà presso la Torre Astura, all’interno del Casale Borghese aperto per l’occasione ove si potrà osservare il tramonto del sole con un sottofondo musicale ed in conclusione la serata astronomica con presa diretta del cielo tramite telescopi.

Verranno distribuite infine, a ricordo della giornata copia della Convenzione Europea del Paesaggio e materiale illustrativo del territorio.

L’avvenimento è stato fortemente voluto da tutte le Associazioni che desiderano ringraziare pubblicamente la disponibilità del “Direttore dell’ U.T.T.A.T., e dell’ “Amministrazione Comunale di Nettuno, nella persona dell’Assessore alla Cultura e del Dirigente dell’Area Cultura per la sensibilità e la disponibilità organizzativa mostrata al fine della riuscita di questo straordinario evento.

Ingresso dal parcheggio Via Valmontorio

Nettuno (Roma)

L’ingresso è assolutamente gratuito

INFO LINE: 0773602094 / 3476496137 / e-mail: onda.italia@libero.it /

blogweb: ondaitalia.myblog.it

Per ulteriori informazioni di carattere organizzativo:

Associazione AIRONE 2000 Nettuno 338-2669921

La Mappa

L’Associazione ONDA, l’Associazione AIRONE 2000, con la collaborazione tecnica per la parte astronomica dell’ Associazione Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno, organizzano per

– Sabato 12 settembre 2009 ore 09:30 – GIORNATA EUROPEA DEL PAESAGGIO

Info APA-lan: Andrea MICCOLI cell 347 57 75 180

Domenico D’AMATO cell 339 84 37 009

La Locandina

RICORDI

2009 – CIELO D’AUTUNNO A TOR CALDARA – Anzio

2009 – CIELO D’AUTUNNO A TOR CALDARA – Anzio

Venerdì 25 settembre 2009 – 20:30

RISERVA NATURALE DI TOR CALDARA

Via Ardeatina, km 34,400 – Lavinio – Anzio (Roma)

PROGRAMMA

L’Agenzia Parchi Regionali del Lazio, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Pontina di Astronomia – Latina-Anzio-Nettuno, per la ricorrenza dell’Anno Internazionale dell’Astronomia (IYA2009) e dopo la calorosa accoglienza delle manifestazioni estive,

organizza:

– Venerdì 25 settembre 2009 – 20:30 – CIELO D’AUTUNNO A TOR CALDARA

Una serata osservativa dedicata al cielo autunnale, con la guida di esperti astrofili che, con i loro strumenti, faranno rivivere le emozionanti osservazioni di Galileo di circa 400 anni fa.

Sarà possibile osservare il Gigante Giove con la sua coorte di satelliti e la magnifica Luna al primo quarto.

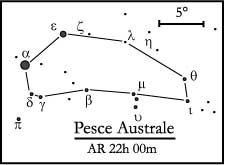

Un conduttore guiderà il pubblico illustrando le costellazioni autunnali presenti in cielo.

La partecipazione è libera.

Info: (parco) Mauro CASTRICHELLA cell 339 13 94 815

(APA-lan) Domenico D’AMATO cell 339 84 37 009

La mappa

RICORDI